Die Ausstellung „Nichts. Nur Fort!“ Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo

und São Paulo rückt drei Städte in den Fokus, die als Zielpunkte für

deutsch-jüdische

Emigrantinnen und Emigranten aus NS-Deutschland wenig Beachtung gefunden haben.

Am Beispiel der drei urbanen Räume wird die schwierige Geschichte von der

Entscheidung zur Auswanderung bis zum Nachwirken dieser

(familien-)biografischen Zäsur im heutigen Südamerika nachgezeichnet.

Das Zitat, dass der Ausstellung vorangestellt ist – „Nichts. Nur Fort!“ – verweist

auf die Gefühle der Ausweglosigkeit und Angst, die viele deutsch-jüdischen

Emigrantinnen und Emigranten mit im Gepäck hatten. Es stammt aus einem Interview mit

Margarete Munk, das Corinna Below im Rahmen des Projektes „Ein Stück Deutschland“

(https://einstueckdeutschland.com)

führte und in dem die damals 19-jährige Margarete

Munk ihre Gefühle bei der Ausreise schilderte. Es ist der Ausgangspunkt von dem die

Ausstellung die verschiedenen Wege und Aushandlungsprozesse nachzeichnet. So werfen

persönliche Zeugnisse wie Fotos und Dokumente, Zeitzeugeninterviews oder

Zeitungsartikel, die zum Teil erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden,

Schlaglichter auf individuelle Entscheidungs- und Emigrationswege, die

Herausforderungen beim Ankommen in einem unbekannten Land, die neuen

Lebensrealitäten vor Ort und das komplexe Verhältnis zur ehemaligen Heimat in den

folgenden Jahrzehnten.

In insgesamt sieben Kapiteln werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der

verschiedenen Emigrationsgeschichten und Zielorte vorgestellt. Während die Kapitel

vertikal angeordnet sind und die Emigration und ihre Nachgeschichte chronologisch

nachzeichnen, befinden sich auf der horizontalen Ebene die Stationen, die das

jeweilige Oberthema in den unterschiedlichen urbanen Räumen vertiefen – d.h. für

jede der drei vorgestellten Städte nachvollziehbar machen.

So ergeben sich neben dem thematischen Zugang auch drei geografische Stränge, die

Buenos Aires, Montevideo und São Paulo in den Blick nehmen und die Ausstellung

zusätzlich gliedern.

[Mehr zum Aufbau]

Eine solche umfangreiche Online-Ausstellung wäre ohne die Unterstützung von verschiedenen Personen und Einrichtungen nicht möglich gewesen. Wir danken ganz besonders allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns Einblicke in ihre Geschichte(n) gegeben, uns Vertrauen geschenkt und damit persönliche Objekte und Zeugnisse für die Ausstellung zugänglich gemacht haben. Erst durch diese individuellen Lebensgeschichten wird das abstrakte Thema der Flucht und ihrer Nachgeschichte greif- und erfahrbar. Ebenso sind wir den zahlreichen Einrichtungen in Argentinien, Brasilien, Uruguay und Deutschland zu Dank verpflichtet, die uns großzügig mit Quellenmaterial unterstützt haben. Eine weitere wichtige Zusammenarbeit hat sich mit Corinna Below und ihrem Projekt Ein Stück Deutschland (https://einstueckdeutschland.com) ergeben, das für uns Inspiration und Quellenfundus zugleich war. Last but not least, danken wir den Studierenden der Universität Graz, die im Sommersemester 2022 das Kapitel „Vor Ort“ erarbeitet und damit aktiv an der Ausstellung mitgewirkt haben.

Diese Ausstellung widmet sich der jüdischen Emigration nach Argentinien, Brasilien und Uruguay. Während die Themen, die die Menschen beschäftigten – von der Organisation der Emigration über die Erwartungen an die neue Heimat bis hin zu Lebensrealitäten vor Ort und der Nachwirkung dieser großen biographischen Zäsur – ähnlich waren, unterschieden sich die Begebenheiten vor Ort in den jeweiligen Ländern. Die Ausstellung verfolgt daher den Ansatz, die übergreifenden Themen und Etappen der Emigration darzustellen (Gliederung der Kapitel) sowie individuelle Lebenswege und Schicksale anhand der drei Orte Buenos Aires in Argentinien, São Paulo in Brasilien und Montevideo in Uruguay zu veranschaulichen.

Am Beginn eines jeden Kapitels können sie sich immer wieder neu entscheiden, ob sie ein Thema, wie z.B. „Vor Ort“ oder „Erbe“, in allen Städten entdecken wollen, oder ob sie nur eine spezifische Stadt kennenlernen wollen. Die großen Kapitelkacheln zu Beginn können so als Einstiegsmöglichkeit für die jeweiligen Städte genutzt werden: angekommen in der jeweiligen Stadt können sie sich mit den Pfeiltasten zum nächsten Slide klicken. Auf jedem Slide sehen Sie, in welcher Stadt / in welchem Land Sie sich befinden, so dass Sie nicht den Überblick verlieren. Und am Ende einer thematischen Einheit können Sie gleich weiter in die nächste thematische Einheit der jeweiligen Stadt springen (gekennzeichnet durch das Schiffssymbol). Entdecken Sie also die Geschichten und Spuren der deutsch-jüdischen Emigrantinnen und Emigranten in Buenos Aires, Montevideo oder São Paulo. Oder schauen Sie die gesamte Ausstellung an, um parallele Entwicklungen und Unterschiede zwischen den drei Metropolen zu entdecken. In diesem Fall werden die Slides einfach weitergeklickt. Es ist jederzeit ein Wechsel zwischen den Strängen (thematisch oder geografisch) möglich.

▶️ Mehr zu den Hintergründen der Ausstellung im Podcast „Jüdische Geschichte Kompakt“ .

Von der schwierigen Entscheidung zur Flucht bis zur Ankunft in einer neuen Heimat

Entwurzelung – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

Entwurzelung – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

Detlef Aberle wurde 1922 geboren und lebte zusammen mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester Margot in der Gryphiusstraße in Hamburg-Winterhude, wo er die Lichtwark-Schule und ab 1935 die Talmud-Tora-Schule besuchte. In einem literarischen Text mit dem Titel „Aufbau im Untergang“, den Detlef Aberle 1988 auf Deutsch verfasste, beschreibt er ausführlich seine Schulzeit und erinnert sich auch an die prägenden Erfahrungen während seiner religiösen Ausbildung im Tempel in der Oberstraße in Hamburg-Harvestehude, wo er zum Chasan (Vorsänger) ausgebildet wurde. Die im Tempel erhaltene religiöse Erziehung war nicht nur ein wichtiger Ankerpunkt in einer immer feindlicher werdenden Umwelt, sie wurde zugleich zu einer wichtigen Säule in Detlef Aberles weiterem Leben. Durch die sich zunehmend verschärfende Situation in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sahen Detlef und Margot Aberles Eltern sich ab 1935 dazu veranlasst, über Auswanderungsmöglichkeiten nachzudenken und Erkundungsreisen in verschiedene Länder zu unternehmen.

Die ungewissen Bedingungen in der Fremde und die restriktiven Auswanderungsbedingungen in NS-Deutschland machten eine Emigrationsentscheidung nicht einfach. Schließlich gelang es dem Vater aufgrund seiner geschäftlichen Kontakte nach Südamerika, ein Einreisevisum für Argentinien zu erhalten. Die Vorbereitungen, bevor die Familie im Mai 1938 im Hamburger Hafen das Schiff nach Buenos Aires bestieg, hat Detlef Aberle als „fiebrig“ in Erinnerung. Er erinnert sich an überstürzte Großeinkäufe des sonst so sparsamen Vaters in den Monaten vor der geplanten Ausreise. Maßanzüge oder gar ein Klavier sollten Geldvermögen in Umzugsgut verwandeln, das – so die Hoffnung – mit einem Lift nach Argentinien verschifft werden und die Grundlage für ein neues Leben in der unbekannten Fremde sein sollte. Die Reichfluchtsteuer, die Abgaben auf Umzugsgut sowie die geringe Freigrenze für die Mitnahme von Devisen bei gleichzeitiger Sperrung des inländischen Vermögens bedeuteten Enteignung und Verarmung. In dem Ausschnitt aus dem Gespräch, das Detlef Aberle 2003 im Rahmen der Werkstatt der Erinnerung führte, thematisiert er die schwierigen ökonomischen Bedingungen einer Auswanderung gerade für die bürgerliche Mittelschicht, für die der Neuanfang in einem anderen Land in der Regel einen sozialen Abstieg bedeutete.

„Als nun 1933 der Antisemitismus ‚offiziell‘ wurde, waren viele Eltern der Meinung dass es höchste Zeit sei den Kindern die Grundbegriffe einer Religion beizubringen, die sie selbst nicht mehr besassen.“(Detlef Aberle)

[Mehr lesen...]

„Argentinien war besser, doch war es nicht leicht, ein Visum zu bekommen; jüdischen Einwanderern wurde die Einreise erschwert. Es war die Zeit der zu trauriger Berühmtheit gelangten Konferenz von Evian, niemand zeigte grosses Interesse Verfolgte aufzunehmen.“

Vorbereitungen der Emigration nach Argentinien

Vorbereitungen der Emigration nach ArgentinienZur Regelung der Auswanderungsangelegenheiten hielt sich Hanna Grünwald, die als Hanna Meyer am 11.8.1905 in Bockenheim an der Weinstraße geboren wurde, im Spätsommer 1938 vorübergehend in Hamburg bei Verwandten auf. Ihr Bruder Ludwig lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Argentinien und konnte Hanna, ihrem Mann Fritz und ihrer zweijährigen Tochter Renate mithilfe sogenannter llamadas die Einwanderung ermöglichen. Trotz der Bürgschaft des Bruders erwies sich die Ausstellung der notwendigen Ausreisepapiere in Deutschland als schwierig. So schreibt Fritz Grünwald von mehreren erfolglosen Versuchen im argentinischen Konsulat in Hamburg und setze seine Hoffnungen auf die Botschaft in Berlin. Vermutlich waren die Schwierigkeiten, die Hanna Grünwald und ihre Familie erlebten auf die sich verschärfende Situation nach der Evian-Konferenz im Juli 1938 zurückzuführen, in deren Kontext mehrere südamerikanische Länder – darunter auch Argentinien – die Einwanderung von Juden und Jüdinnen stark einschränkten, so hieß es in der bereits am 12.7.1938 verschickten geheimen Mitteilung (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Circular no. 11, Buenos Aires, 12.7.1938), dass keine Visa mehr an Personen erteilt werden dürfen, die ihr Heimatland als „indeseable e expulsado“ (als unerwünscht oder ausgewiesen) verlassen würden. Das Dekret vom 28.7.1938 schrieb dann unter anderem ein Visum des argentinischen Konsulats im Herkunftsland sowie eine Ausschiffungserlaubnis, über die eine Kommission entschied, vor. Bereits erteilte Einwanderungsgenehmigungen wurden zurückgenommen, vermutlich war dies auch bei Hanna Grünwald der Fall. Der Familie gelang es schließlich, von Antwerpen über Le Havre nach Buenos Aires auszureisen und sich in Argentinien eine neue Existenz aufzubauen.

Abreise nach Argentinien – Abschied im Hafen

Abreise nach Argentinien – Abschied im Hafen

„Ich habe mich über die Auswanderung nur gefreut. Übersee! Und mit dem Schiff! Sin pena y sin gloria wie man sagt: ohne Leid und ohne Freud, bin ich gegangen. Nichts. Nur fort!“

Hamburg war neben Bremen ein wichtiger Hafen für die Auswanderung nach Südamerika.

Erst mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam die private Schifffahrt weitgehend

zum Erliegen und eine Emigration wurde schwieriger bzw. andere Routen mussten

gewählt werden.

Für die Reedereien bedeutete die Fluchtbewegung ein lukratives Geschäft, für die

Reisenden hingegen bedeutete die Abfahrt des Schiffes eine tiefe Zäsur und eine

emotionale Herausforderung.

Während Margarete Munk die Cap Arcona 1937 voller Vorfreude bestieg, erinnert sich

Ruth Deutsch, wie schwer es ihr fiel, am 13.4.1939 in Hamburg das Schiff in Richtung

einer ungewissen Zukunft zu besteigen: „Und ich hab mich geschleppt, als müsste ich

zum Henker.“

Margot Aberle, die gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Detlef Aberle, als

10-Jährige auswanderte, beschreibt die Endgültigkeit des Abschiednehmens und die

Dramatik der Abreise aus dem Hafen, die für die Eltern ein emotionales und

traumatisches Erlebnis war.

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Argentinien]

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Argentinien]

Ausreise – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

Ausreise – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

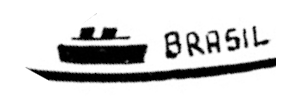

Die Entscheidung Hamburg zu verlassen, sich ins Exil zu begeben und damit dem NS-Terror zu entfliehen, fiel vielen deutschen Jüdinnen und Juden schwer. Denn es bedeutete für sie, ihr bisheriges bürgerliches Leben zurückzulassen, ihre Verwandten und vertrauten Freundinnen und Freunde, zum Beispiel in den Sportvereinen, aufzugeben, ihre gehegten Wohnungen oder Häuser aufzulösen und der brutalen Realität im nationalsozialistischen Deutschland ins Auge zu schauen. Zu Beginn der NS-Herrschaft zögerten viele noch diesen Schritt zu gehen und hielten eine Auswanderung ins Ungewisse für töricht und unnötig – aus der Retroperspektive eine völlige Verkennung der Lage. Einige hingegen sahen schon kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in der Emigration einen Ausweg. Seit 1933 begann daher eine Auswanderungsbewegung, die vornehmlich die Nachbarländer Deutschlands oder bekannte Zielländer, wie die USA oder das britische Mandatsgebiet Palästina zum Ziel hatte. Brasilien entwickelte sich erst langsam zu einem Emigrationsziel, da Informationen über das Land schwer zu erhalten und die Einwanderungsbestimmungen restriktiv waren. Dennoch wanderte Walter Silberberg am 21.2.1936 nach Brasilien aus. Seine spätere Frau Gerda Kohn konnte erst im September 1936 ein entsprechendes Visum erhalten und ihm nach Brasilien folgen. Deutlich schwerer taten sich die Eltern von Gerda Kohn, die einer solchen Entwurzelung noch zu entgehen hofften. Erst am 10.1.1939 floh Emma Kohn über den Hamburger Hafen nach Brasilien. Ihr Mann Arnold Kohn folgte ihr am 14.4.1939.

„Am 12. März 1937, wenige Minuten nach Mitternacht, legte der Dampfer ab. Nach der nervösen Spannung der letzten Tage atmete ich auf.“

Vorbereitungen – Der schwierige Weg in die Emigration

Vorbereitungen – Der schwierige Weg in die Emigration

Vor dem Hintergrund des steigenden Verfolgungsdrucks im NS-Staat entschieden sich immer mehr deutsche Jüdinnen und Juden zur Emigration. Insbesondere Hamburg entwickelte sich zu einem zentralen Ort für die Emigrantinnen und Emigranten, da sich in der Hansestadt viele (General-)Konsulate befanden. Auch das brasilianische Generalkonsulat wurde zu einem Anlaufpunkt, da sie hier die entsprechenden Einreisepapiere beantragen konnten. Seit 1936 arbeitete Aracy Moebius de Carvalho in der dortigen Visaabteilung und half deutschen Jüdinnen und Juden, die notwendigen Reisedokumente zu erhalten. Obwohl Brasilien seit 1937 unter Getúlio Vargas einen nationalistischen Kurs gewählt hatte und 1938 die Regierung in einem geheimen Schreiben an alle diplomatischen Vertretungen eine jüdische Einwanderung unterbinden wollte, setzte Aracy ihre Hilfsarbeit weiter fort. Als 1938 João Guimarães Rosa, der spätere Mann von Aracy, als Vize-Konsul der brasilianischen Vertretung nach Hamburg kam, verstärkten beide ihre Fluchthilfe, weshalb insbesondere Aracy später den Beinamen „Engel von Hamburg“ erhielt. Von dieser Unterstützung profitierte auch der Hamburger Arzt Dr. Moses Goldschmidt. Bereits 1937 war er nach Uruguayana / Brasilien gereist, um dort seine Söhne Hans Werner (ausgewandert 1932) und Gerhard Wolfgang (ausgewandert 1934) zu besuchen und an einer Hochzeit teilzunehmen. Erst nach einem harten Verhör durch die Gestapo und zusätzlichen Zwangsabgaben hatte er diese Reise antreten können. Dennoch kehrte er ins nationalsozialistische Deutschland zurück und bemühte sich erst 1939 um ein Einreisevisum für Brasilien, das er am 10.2.1939 im Generalkonsulat Hamburg erhielt.

„Der Hamburger Hafen, ein eiliges Kommen und Gehen, ein geschäftiges Hin und Her, ein grosses Abschiednehmen. – Ein Schiff faehrt in die weite Welt hinaus. – Abseits von den Menschen, die hastig noch letzte Worte, letzte Blicke tauschen, sitzt in einem Winkel des grossen Schiffs eine stille Frau. [...] Noch einmal tauchen sie vor ihr auf: die Bilder des Gatten, sein Grab, das sie nun allein lassen wird, ihre Stadt, ihre Kinder, die Freunde, die Jahre ihrer eigenen Jugend und ihres Glueckes.“

Abreise nach Brasilien – Abschied im Hafen

Abreise nach Brasilien – Abschied im Hafen

Die Ausreise war für viele deutsche Jüdinnen und Juden eine Herausforderung: während sie weiterhin als deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger galten, mussten sie deutliche Schikanen ertragen. Die Pässe von Walter Silberberg und Gerda Kohn (später Silberberg) bezeugen die Hürden, die das NS-Regime den Flüchtlingen in den Weg legte. Neben den entsprechenden deutschen Pässen benötigten die Ausreisewilligen auch ein brasilianisches Visum. Darüber hinaus mussten alle Vermögenswerte angegeben, die sogenannte Reichsfluchtsteuer gezahlt und die polizeiliche Abmeldung erbracht werden. Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Bestimmungen gelang es nur einigen Familien den Weg ins Exil gemeinsam anzutreten, andere hingegen mussten den Weg alleine gehen. Walter Silberberg verließ Hamburg am 21.2.1936 und erreichte am 12.3.1936 Santos, den brasilianischen Einwanderungshafen. Gerda Kohn, die ihrem späteren Mann Walter ins Exil folgte, ging am 1.9.1936 ebenfalls alleine an Bord des Schiffes in Hamburg und erreichte Santos am 26.9.1936. Die Zeit auf dem Schiff war für viele surreal: von Ängsten um die zurückgelassenen Familienmitglieder begleitet, aber auch von Hoffnung auf eine neue Zukunftschance erfüllt, wurde das Schiff zu einem Ort des Dazwischen-Seins. Mit dem Kriegseintritt der USA 1941 und der Kriegserklärung Brasiliens an die Achsenmächte 1942 wurde eine Emigration auf legalem Wege fast unmöglich. Denn aufgrund des brasilianischen Kriegseintritts schloss auch das Generalkonsulat in Hamburg und der Generalkonsul wie auch das Botschaftspersonal, z.B. der Vizekonsul João Guimarães Rosa und die Botschaftsmitarbeiterin Aracy Moebius de Carvalho kehrten nach Brasilien zurück, wodurch die direkte Fluchthilfe in Hamburg ein Ende fand.

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Brasilien]

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Brasilien]

„Und die Wahl fiel selbstverständlich auf Südamerika“

Entwurzelung – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

Entwurzelung – Das Zurücklassen des bisherigen Lebens

Rudolf Heymann wurde 1925 in Hamburg geboren, wo er im Stadtteil Eppendorf in einer liberalen, weitgehend assimilierten jüdischen Familie aufwuchs. Als seinem Vater, der mit Fellen und anderen tierischen Produkten handelte, Anfang 1938 durch das NS-Regime die Ex- und Importerlaubnis entzogen wurde, begann die Familie die Emigration zu planen. Im Gegensatz zur Mehrheit derjenigen, die nach Südamerika auswanderten, verfügte der Vater nicht nur über Sprachkenntnisse, sondern auch über Geschäftskontakte und einen sogenannten „argentinischen Ehrenpass“, der ihm eine visafreie Einreise nach Argentinien erlaubte. Die Familie entschied sich jedoch für einen Neuanfang in Montevideo, Uruguay, wohin der Vater ebenfalls geschäftliche Beziehungen unterhalten hatte. Das Ankommen dort fiel aufgrund der Kontakte vor Ort, so erinnert sich Rudolf Heymann in dem Interview, das er 1995 der Werkstatt der Erinnerung gab, verhältnismäßig leicht. Dennoch gelang es den Eltern trotz dieser wichtigen Kontakte nicht, langfristig in Uruguay Fuß zu fassen und die Entwurzelung zu überwinden. Auch die Familie Hammerschlag bereitete eine Auswanderung nach Uruguay vor. Margot Hammerschlag hatte früh das Ausmaß der Bedrohung durch die Nationalsozialisten erkannt und bemühte sich um Fluchtmöglichkeiten für die Familie. Im Oktober 1938 gelang es ihr, für die Familie vier Einreisevisa für die Emigration nach Uruguay zu organisieren. Als Erstes reisten ihr Ehemann Franz Hammerschlag und Sohn Gerd, um sich in Montevideo um eine Lebensgrundlage für die Familie zu kümmern. Sie selbst und ihre Tochter Steffi (spätere Wittenberg) blieben vorerst in Hamburg zurück, um den Haushalt aufzulösen. Das Gruppenbild entstand während eines dreiwöchigen Aufenthaltes von Steffi Hammerschlag im Jüdischen Jugenderholungsheim Wilhelminenhöhe 1939 – etwa sechs Monate vor der Emigration von Mutter und Tochter. Es war ein letzter Versuch, einen Alltag in einer immer bedrohlicheren Notsituation aufrechtzuerhalten.“

Vorbereitungen – Der schwierige Weg in die Emigration

Vorbereitungen – Der schwierige Weg in die Emigration

„Der Generalkonsul von Uruguay in Hamburg [...] hieß Rivas, und dieser Konsul Rivas rettete ihnen allen das Leben, mehr als einhundertfünfzig Juden in der berühmten Kristallnacht. In dieser Nacht gingen die Juden, die sie nicht in die Konzentrationslager bringen konnten und die schon mindestens einmal beim Konsulat oder bei der Botschaft vorgesprochen hatten, zur uruguayischen Botschaft und suchten dort Zuflucht.“

Den Konsulaten und Botschaften kam im Emigrationsprozess eine zentrale Rolle zu: Zum einen waren sie eine mit Hoffnungen verbundene Anlaufstelle für diejenigen, die versuchten dem NS-Terror zu entfliehen. Zum anderen waren sie eine regulative Instanz, die die Einwanderungsbestimmungen der Zielländer vor Ort und im persönlichen Kontakt durchsetzten. Die Entscheidungen der einzelnen Konsulatsangestellten hatten oft weitreichende Konsequenzen. Welche Handlungsspielräume in diesem Zusammenhang ausgelotet werden konnten und wie das Verhalten der beteiligten Personen bewertet wurde, hing von vielen Faktoren ab. Ein ebenso gut dokumentierter wie komplexer Fall ist der des deutschen Orts-Angestellten Alexander Katzenstein im uruguayischen Generalkonsulat in Hamburg. 1902 in Hamburg geboren und selbst jüdischer Herkunft, war er seit Mai 1938 im Konsulat beschäftigt gewesen und dort durch die Zunahme der Anträge seit November 1938 auch in Kontakt mit den Antragstellenden. Gegenüber den NS-Behörden räumte er ein, dabei auch Geldbeträge erhalten zu haben. Im Sommer 1939 wurde er daher aufgrund von Devisenvergehen und Unterschlagung verhaftet und musste eine sechsmonatige Haftstrafe verbüßen. Anschließend musste er Zwangsarbeit leisten und wurde noch im Februar 1945 nach Theresienstadt deportiert. Die beiden Anschuldigungen wurden auch in dem Schreiben an das Finanzamt Hamburg Rechtes Alsterufer vom 16.5.1939 als Begründung angeführt, warum Alexander Katzenstein vorerst keine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen sei, ein Dokument, das er vermutlich für die Vorbereitung seiner eigenen Auswanderung beantragt hatte. In den 1950er-Jahren versuchte Katzenstein Haftentschädigung zu erwirken und führte seine eigene Verfolgungs- und Notsituation an, zu der auch die gescheiterte Auswanderung seiner Familie nach Uruguay zählte.

Abreise nach Uruguay – Abschied im Hafen

Abreise nach Uruguay – Abschied im Hafen

Steffi Hammerschlag (später: Wittenberg) wuchs in Hamburg-Harvestehude in einer liberal-jüdischen Familie auf. Nachdem Vater und Sohn bereits im Oktober 1938 emigriert waren, wurden die im Konsulat ausgestellten Visa für Mutter und Tochter, die nach erfolgter Auflösung des Haushalts nachreisen sollten, von der uruguayischen Regierung aufgrund von Bestechungsvorwürfen gegenüber dem Konsul für ungültig erklärt. Zur Finanzierung der neuen Visa - die Kosten waren deutlich gestiegen - baute Franz Hammerschlag einen privaten Pralinen-Handel in der deutsch-jüdischen Gemeinschaft in Montevideo auf. Erst im Dezember 1939 gelang es Margot und Steffi Hammerschlag, eine weitere Ausreiseerlaubnis über Antwerpen nach Montevideo für einen Zeitraum von einem Monat zu erlangen. Während der Überfahrt notierte die zu diesem Zeitpunkt 13-jährige Steffi Hammerschlag in ihr Notizbuch, das sie kurz nach Kriegsbeginn begonnen hatte, das Gedicht „Eine Seefahrt“. Die Zeilen geben einen kindlichen Blick auf die mitreisenden Passagiere frei und überraschen gleichermaßen mit einer Alltäglichkeit des Beschriebenen, die etwa die (kindliche) Langeweile während einer solchen Schiffsreise erahnen lassen. Die Stimmung erinnert Steffi Wittenberg in dem Interview, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Kurt Wittenberg der Werkstatt der Erinnerung gab, als angenehm. Insbesondere nach Verlassen der europäischen Gewässer habe sich ein Gefühl der Erlösung eingestellt.

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Uruguay]

[Weiterlesen: Erwartungen an die neue unbekannte Heimat Uruguay]

Vage Vorstellungen über das Zielland und die ersten Erlebnisse vor Ort.

Imaginationen – Argentinien, ein unbekanntes Land

Imaginationen – Argentinien, ein unbekanntes Land

Da das Wissen über die möglichen Zielländer unter den Emigrantinnen und Emigranten gering war, gab der Hilfsverein der Juden in Deutschland Handreichungen mit Informationen für die Auswanderung heraus. 1939 erschien die zweite Auflage der Broschüre „Jüdische Auswanderung nach Südamerika“, die bereits auf die Verschärfung der Einreiseregelungen im Zuge der Evian-Konferenz im Juli 1938 Bezug nahm. Nach einer kurzen Zusammenfassung widmet sich der Text zu Argentinien dem Klima, der Bevölkerung, dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben sowie – mit besonderer Ausführlichkeit – der Wirtschaft des Landes. Neben der Erklärung von sozialen Gepflogenheiten diente die Broschüre insbesondere der Einschätzung der Chancen auf dem argentinischen Arbeitsmarkt, da sich eine Diskrepanz zwischen den kaufmännischen und akademischen Berufen der deutsch-jüdischen Einwandernden und dem Arbeitskräfte-Bedarf in Argentinien, der vor allem im landwirtschaftlichen Sektor lag, ergab. Berufsumschichtungs-Kurse sollten die Integration und den Aufbau einer neuen Existenz im Exil erleichtern. Neben den Publikationen dienten die knapp 300 Beratungsstellen des Hilfsvereins, etwa in Hamburg, die unter anderem Vortragsabende über die Auswanderung organisierten, zu den Informationsquellen, die die Emigrantinnen und Emigranten nutzen konnten. Das Zitat von Ilse Kramer, die 1934 über den Hamburger Hafen nach Argentinien auswanderte, verweist auf (kindliche) Hoffnungen, die sich mit einer Emigration – zumindest zu Beginn der 1930er-Jahre – verbinden konnten: „Meine Mutter hat noch am Schiff in Hamburg zu mir gesagt, ‚Ach, ist das nicht arg, so wegzufahren?‘, Da habe ich gesagt, : ‚Ich werde die reiche Tante aus Amerika‘.“

Ankommen – Ein Gefühl von Dazwischen

Ankommen – Ein Gefühl von Dazwischen

Bis in die 1940er-Jahre wurde für jeden Einreisenden ein persönliches Dokument – wie hier für Albert Einstein – ausgestellt. Im Anschluss konnten die Neuankömmlinge Unterstützung im sogenannten Hotel de Inmigración erhalten, das zwischen 1911 und 1953 bestand. Es bot den Einwanderinnen und Einwanderern für die ersten fünf Tage kostenlose Beherbergung und Verpflegung an. Im Gegenzug wurde von den Neuankömmlingen erwartet, sich mit Hilfe des ortsansässigen Vermittlungsbüros eine Arbeitsstelle zu suchen. Neben den Schlafsälen mit etwa 250 Betten – insgesamt bot das Hotel Platz für 3.000 Personen – sowie Speise- und Aufenthaltsräumen gehörte auch eine Bank zum Umtausch von Fremdwährungen, eine Post zur Kontaktaufnahme mit der Familie sowie ein Krankenhaus zum Komplex. Kurse zur Berufsausbildung bzw. -umschulung für Männer und Frauen wurden angeboten. Die Einrichtung war damit gleichermaßen Unterstützungsanstalt für die Ankommenden als auch ein Instrument der Migrationskontrolle. Für die deutsch-jüdischen Einwanderinnen und Einwanderer bildete sich zudem ein eigenes Unterstützungsnetzwerk heraus, das ebenfalls Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, der Verpflegung von Ankommenden und der Unterstützung bei der Arbeitssuche anbot. Zentraler Akteur war die Asociación Filantrópica Israelita, der Hilfsverein der deutschsprachigen Juden. 1985 wurde im Gebäudekomplex des Hotel de Inmigración das Museo de la Inmigración gegründet, das sich der Geschichte der Einwanderung widmet. Die Bedeutung der Migration für Argentinien zeigt sich auch an dem jährlich am 4. September begangenen Día del Inmigrante (Tag des Einwanderers).

[Weiterlesen: Das Leben vor Ort in Argentinien]

[Weiterlesen: Das Leben vor Ort in Argentinien]

Imaginationen – Brasilien, ein unbekanntes Land

Imaginationen – Brasilien, ein unbekanntes Land

„Brasilien ist für den, der einen großen Trennungsstrich zieht und gewillt ist, zu arbeiten, sogar schwer zu arbeiten, für alle jungen und kräftigen Menschen, die Zukunft. Für ältere und nicht kräftige Menschen aber ist es auch hier wie überall in der Welt, wenn sie nicht genug Geldmittel besitzen, sehr schwer.“

Für die wenigsten deutschen Jüdinnen und Juden war Brasilien ein Land, dass sie kannten. Moses Goldschmidt, der schon 1937 nach Brasilien gereist war, um an der Hochzeit seines Sohnes teilzunehmen, gehörte damit zu einer kleinen Minderheit innerhalb der Flüchtlingsgruppe, die wusste, was sie erwartete. Andere hingegen mussten sich das Wissen über ihren Zufluchtsort aus Zeitungsartikeln, Broschüren oder Büchern, wie das von Herbert Frankenstein, anlesen. Eva Sopher (geb. Plaut) berichtete zum Beispiel: „Wir überquerten den Ozean, ohne zu wissen, was uns erwartete, ohne die Sprache des gewählten Landes zu sprechen. Wir wussten wirklich nichts von unserer neuen Heimat. So ist es nicht verwunderlich, dass ich annahm, dort Affen auf der Straße zu sehen.“ Die Vorstellungen der Flüchtenden blieben vage, auch weil Bücher ein eher klischeehaftes Bild kolportierten. Herbert Frankensteins Buch „Brasilien als Aufnahmeland” warb zum Beispiel mit dem „gesunden Klima“, dem „wirtschaftlichen Aufschwung“ und der „politischen Stabilität des Landes“ für eine Einwanderung. Gleichsam ermahnte das Buch alle Immigrantinnen und Immigranten, die „drei Pflichten des jüdischen Auswanderers“ zu beachten: 1. die „Gesamtinteressen der jüdischen Auswanderung“ nicht durch radikale Aktionen zu gefährden, 2. die Integration in die jüdischen Gemeinden zu suchen und die Sozialsysteme nicht zu belasten und 3. den Hilfsverein der deutschen Juden durch Spenden zu unterstützen, um auch anderen die Auswanderung zu ermöglichen.

Ankommen – Ein Gefühl von Dazwischen

Ankommen – Ein Gefühl von Dazwischen

„Wir sind erst 1939 ausgewandert. Sozusagen mit dem vorletzten Schiff. Von Hamburg aus mit der „Antonio Delfino“ Wie der Krieg ausbrach waren wir unterwegs und sie wollten uns wieder zurück schicken. Da waren wir in Pernambuco, in Brasilien. Wir waren ungefähr 150 Juden auf dem Schiff. Die deutschen Juden von Brasilien haben uns gerettet. Die haben irgend wie mit der Schifffahrtsgesellschaft verhandelt.”

Unter dem steigenden und immer gewalttätiger werdenden Verfolgungs- und Ausgrenzungsdruck in NS-Deutschland wurde nicht mehr die Frage „Gehen oder Bleiben?”, sondern „Wohin können wir noch auswandern?” gestellt. Darüber hinaus brach 1939 der Zweite Weltkrieg aus, wodurch die Aus- bzw. Einwanderung zusätzlich erschwert wurde. Edith Nassau, die sich bei Kriegsausbruch 1939 an Bord des Schiffes Antonio Delfino befand, sollte eigentlich aufgrund ihrer deutschen Staatsbürgerschaft abgewiesen werden. Durch die Intervention der deutsch-jüdischen Flüchtlingsgemeinden in Brasilien konnte Edith Nassau mit 149 anderen Jüdinnen und Juden dennoch einwandern. Die schwindenden Auswanderungsmöglichkeiten zerrissen dabei oft ganze Familien. Der Briefkontakt blieb diesen Familien als einziges Kommunikationsmittel. Moses Goldschmidt, der 1939 zu seinen zwei Söhnen, Hans Werner und Gerhard Wolfgang nach Brasilien geflohen war, schrieb 1941 an seine Tochter Ellen: „Man muss es erhobenen Hauptes hinnehmen und das Beste draus machen, was daraus zu machen ist. Wenn es für mich auch entsetzlich schmerzlich ist zu wissen, dass Ihr [Ellen und ihr Mann] jetzt so weit weg von mir entfernt seid, so bin ich doch glücklich, zu wissen, dass Ihr jetzt aus Europa fort seid., ...” Während Moses Goldschmidt bei seinen Söhnen in Brasilien Zuflucht gesucht hatte, floh seine Tochter Ellen aus Vichy Frankreich auf Umwegen nach Indien. Allein die Luftpostbriefe ließen einen Kontakt zu, der aber durch die langen Postwege und Zensurvorgaben deutlich erschwert und behindert wurde.

Imaginationen – Uruguay ein unbekanntes Land

Imaginationen – Uruguay ein unbekanntes Land

Im Dezember 1939 reiste Steffi Hammerschlag (später: Wittenberg) als 13-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Margot Hammerschlag aus und folgte damit ihrem Vater und Bruder nach Montevideo. Zwar habe auch sie sich gefragt, wie es wohl in dem unbekannten Land Uruguay sei, als Kind habe sie sich aber vor allem an den Eltern orientiert, erinnert sie sich in dem Interview aus dem Jahr 1995. Das Wissen über die Lebensbedingungen, das Klima und die Gesellschaft war unter den Flüchtenden dementsprechend gering. Dabei galt das Land als „Schweiz Südamerikas“ und wurde auch von den Ankommenden – wie etwa Steffi Hammerschlag – als europäisch wahrgenommen, was auf Klima, Architektur und gesellschaftspolitische Verfassung des Landes zurückgeführt werden kann. Die ungewisse Erwartungshaltung wird an den verschiedenen Eindrücken der Häfen, die das Schiff anlief, deutlich: Während sie in den brasilianischen Häfen Pernambuco und Recife von der Rückständigkeit erschrocken gewesen sei, habe sie in Rio de Janeiro der Metropolcharakter beeindruckt. Montevideo habe sie gleich als „hübsch“ und durch sein europäisches Flair als vertraut empfunden. Diese positive Einschätzung des Landes hing natürlich auch damit zusammen, dass das Ankommen in Montevideo auch die Wiedervereinigung der Familie bedeutete.

Ankommen - ein Gefühl von Dazwischen

Ankommen - ein Gefühl von Dazwischen

Das Ankommen in Uruguay war sowohl für die Familie Rudolf Heymanns als auch für Margot und Steffi Hammerschlag aufgrund persönlicher Kontakte vor Ort und im Falle der Heymanns sogar von Sprachkenntnissen leichter als es sich für andere Einwandernde gestaltete. Zugleich bot Montevideo als eine „moderne Stadt“, wie es in der 1939 neuaufgelegten Broschüre zur Auswanderung nach Südamerika hieß, eine gute Infrastruktur mit „modernsten Krankenhäusern und Schulen“, in der „das ganze Lebens- und Kulturniveau“ einer „jede[n] europäischen Großstadt ebenbürtig“ sei. Während das bürokratische Ankommen relativ schnell abgeschlossen war – Steffi Hammerschlag erhielt bereits im Februar, also einen guten Monat nach ihrer Ankunft, von den uruguayischen Behörden einen Identitätsnachweis ausgestellt, gestaltete sich die wirtschaftliche und soziale Integration für die meisten Einwandernden deutlich schwieriger.

Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Einwanderungspolitik

Einwanderungspolitik

Argentinien vertrat bis 1930 eine weitgehend liberale Einwanderungspolitik, die auf der von Juan Bautista Alberdi und seinem Diktum „Gobernar es poblar“ („Regieren heißt bevölkern“) beeinflussten Verfassung von 1853 basierte. Ziel war es, vor allem die fruchtbaren Ebenen mit Europäerinnen und Europäern, bevorzugt aus Spanien und Italien, zu besiedeln und landwirtschaftlich zu erschließen. Im Laufe der 1930er-Jahre wurde der „sichere Hafen“ Argentinien aufgrund antidemokratischer innenpolitischer Entwicklungen und dem Militärputsch gegen den Präsidenten Hipólto Yrigoyen 1930 zu einem immer schwerer erreichbaren Fluchtziel. Eine Immigration wurde seit dem 1.1.1933 künftig nur noch per „llamada“, also mittels der Erlaubnis zum Familiennachzug oder etwa per Landwirtschaftsvisum zum Beispiel durch die Jewish Colonization Association (JCA) möglich. Während viele der in den 1910er-Jahren eingewanderten osteuropäischen und russischen Jüdinnen und Juden die landwirtschaftlichen Kolonien der JCA besiedelten, war dies für die jüdischen Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland und auch aus Zentraleuropa keine Option, da sie keine landwirtschaftliche Vor- oder Ausbildung besaßen. Lediglich 5% der etwa 25.000 zwischen 1933 und 1939 nach Argentinien emigrierten, deutschsprachigen Jüdinnen und Juden zogen nach ihrer Ankunft in Buenos Aires weiter ins Landesinnere. Am 12.7.1938 unterzeichnete der argentinische Außenminister José Mariá Cantilo das Circular 11, welches alle diplomatischen Vertretungen anwies, die Vergabe von Visa und Pässen an „Unerwünschte“ zu unterbinden. Ohne das Wort „Juden“ zu verwenden, wurden die Einreisebestimmungen deutlich verschärft. Dennoch konnten bis 1945 40.000 bis 45.000 Jüdinnen und Juden in Argentinien Schutz finden.

Gesellschaft und Gemeinschaft

Gesellschaft und Gemeinschaft

Viele der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden ließen sich im Stadtteil „Belgrano“ nieder. Die Bedeutung dieses Viertels zeigt sich auch daran, dass sich dort eine eigens entwickelte Einwanderersprache „Belgrano-Deutsch“ entwickelte. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Deutsch und Spanisch, was auf eine geteilte Lebenswirklichkeit der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden verweist. Die Ballung in den urbanen Zentren widersprach allerdings den „Erfordernissen einer gesunden Einwanderungspolitik“, wie es in der Präambel des am 28.7.1938 unterzeichneten Einwanderungsdekrets hieß, welches im Zusammenhang mit der Konferenz von Evian stand und auf internationaler Ebene Argentinien von einer Erhöhung der Einwanderungsmöglichkeiten freisprach. Da sich die Industrialisierung aufgrund der fehlenden Eisen- und Kohlevorkommen in Argentinien kaum durchsetzen konnte, blieb die Produktion landwirtschaftlicher Güter und Rohmaterialien wie etwa Rindfleisch, Weizen oder Wolle der Hauptindustriezweig. Dementsprechend gering war der Bedarf an Akademikern und Akademikerinnen wie auch Kaufleuten. Immigrieren durften künftig nur noch ausgewählte Personenkreise, die entweder über verwandtschaftliche Kontakte und ausreichend Mittel verfügten oder den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprachen, wie etwa technische Spezialistinnen und Spezialisten, Vertragskolonistinnen und Vertragskolonisten oder per Vertrag zum Auftritt in Argentinien verpflichtete Theatertruppen.

Im Viertel Belgrano entwickelte sich ein eigenes deutschsprachig-jüdisches Milieu, das es ermöglichte, die kulturellen und sprachlichen Bindungen weiterhin zu wahren. Die Pestalozzi-Schule (Belgrano) wurde zum Beispiel zu einem kulturellen Ankerpunkt für viele deutschsprachigen Jüdinnen und Juden, die in der Emigration an der deutschen Sprache festhielten.

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Argentinien]

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Argentinien]

„Das Model war das des zentral-europäischen Judentum, genauer gesagt in seiner Organisation und Mentalität des deutschen [handschriftlich hinzugefügter Kommentar: „-sprachigen“] Judentums“

Brasilien und die jüdische Einwanderung

Brasilien und die jüdische Einwanderung

Brasilien hatte eine lange Geschichte als Einwanderungsland – auch für Jüdinnen und Juden. Schon mit der Vertreibung der Jüdinnen und Juden von der iberischen Halbinsel 1492 bzw. 1496 begannen kleine Gruppen sephardischer Jüdinnen und Juden nach Brasilien einzuwandern. Im 19. Jahrhundert folgten vor allem Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, d.h. aus dem aschkenasischen Raum. Auch aufgrund dieser Einwanderung bildeten sich in São Paulo und Rio de Janeiro kleine, aber lebendige jüdische Gemeinden heraus. In São Paulo siedelten sich vor allem Jüdinnen und Juden in den Bezirken Bom Retiro und Mooca an, wobei sich in Bom Retiro vermehrt aschkenasische und in Mooca vermehrt sephardische Jüdinnen und Juden niederließen. Als ein Zeichen der Lebendigkeit der aschkenasisch-jüdischen Gemeinde gilt die 1929 in Bom Retiro erbaute moderne Beth El Synagoge.

Die von den Nationalsozialisten verfolgten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden, die seit 1933 nach Brasilien kamen, bildeten eigene Gemeinden, wie zum Beispiel in São Paulo und Rio de Janeiro. Unter dem Rabbiner Fritz Pinkuss gründete sich die Congregação Israelita Paulista (CIP) in São Paulo, die als Einheitsgemeinde für alle eine „Heimat“ bieten sollte. Insgesamt kamen zwischen 1931 und 1935 13.975 und zwischen 1936 und 1939 weitere 10.600 Jüdinnen und Juden nach Brasilien. Bis zum Kriegseintritt Brasiliens 1942, der alle Immigrationsmöglichkeiten zunichte machte, fanden insgesamt ca. 25.000 Jüdinnen und Juden Zuflucht in Brasilien.

Brasilien – Immigration als staatliche Herausforderung

Brasilien – Immigration als staatliche Herausforderung

Die Immigration von Jüdinnen und Juden nach Brasilien wurde durch „Nützlichkeitsmaßstäbe“ bestimmt, was vor allem politischen Veränderungen im Brasilien der 1930er-Jahre geschuldet war. Diese Veränderungen wurden durch Gétulio Vargas angestoßen, der 1930 Präsident wurde und ab 1937 ein autoritäres Regime, den sogenannten Estado Novo, etablierte, der zum Teil antisemitische, rassistische und antikommunistische Ideen verfolgte.

In Anlehnung an europäische Diskurse wurden Jüdinnen und Juden als sogenannte nicht assimilierbare Rasse klassifiziert und in den verschiedenen Einwanderungsgesetzen der 1930er und 1940er Jahre, die Quoten für unterschiedliche Gruppen festsetzten, offiziell benachteiligt. Zudem wurde 1937 an alle brasilianischen Botschaften und Konsulate das Circular 1.127 als geheime Anweisung verschickt, welches die Vergabe von Visa und Pässen an Jüdinnen und Juden unterbinden sollte.

Gleichzeitig schuf der brasilianische Staat Ausnahmen im Einwanderungsgesetz und ermöglichte so, dass Spezialkräfte für die Landwirtschaft, die Forschung und Bildung an Universitäten sowie im Kunstbereich trotz eindeutiger antisemitischer Beschränkungen einreisen durften. Diese Einwanderungsmöglichkeit blieb aber nur einer kleinen Gruppe vorbehalten.

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Brasilien]

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Brasilien]

Einwanderungspolitik

Einwanderungspolitik

Als dünn besiedeltes Land war Uruguay bestrebt, Immigrantinnen und Immigranten ins Land zu holen. Dementsprechend war das uruguayische Einwanderungsgesetz liberal und ohne starke Beschränkungen. Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 verschärfte Uruguay seine Einreisebestimmungen, um die einheimischen Arbeitskräfte zu schützen. Im Laufe der nächsten Jahre mussten einwanderungswillige Personen immer mehr Nachweise erbringen und bestimmte Kriterien erfüllen. So waren beispielsweise Zeugnisse in Bezug auf Arbeitsfähigkeit, politische Führung oder Gesundheit nötig und über 60-Jährige mussten bereits Verwandte im Land haben, die für ihren Unterhalt sorgen konnten. Ab 1930 kam es in Uruguay zu einem politischen Wandel. Der neu gewählte Präsident Gabriel Terra führte das Land in eine Diktatur. Ideologisch war er an den faschistischen Regimen Europas orientiert und stand dem nationalsozialistischen Deutschland nahe. Die Mehrheit der uruguayischen Bevölkerung lehnte den Nationalsozialismus jedoch ab. 1938 kehrte das Land unter dem neuen Präsidenten Alfredo Baldomir zur Demokratie zurück. Außenpolitisch näherte sich Uruguay den Alliierten an, und trat im Februar 1945 in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten ein. Eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze, wie es zuvor unter der Regierung Terras geschehen war, blieb aus.

Gesellschaft und Gemeinschaft

Gesellschaft und Gemeinschaft

Die jüdische Einwanderung nach Uruguay ist ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts belegt. Für die Zeit von 1933 bis 1944 sind genaue Angaben zur Anzahl der jüdischen Migrantinnen und Migranten kaum zu machen. Eine realistische Schätzung geht von 6.000 bis 10.000 jüdischen Einwanderinnen und Einwanderern aus, deren Hauptziel Montevideo war. Viele der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden nutzten den Emigrationsweg über Hamburg oder auch Bremen. Gleichzeitig fand die Einreise auch häufig über Transitländer wie etwa Frankreich oder Italien statt. Ein wichtiger Faktor, der für das ansonsten eher unbekannte Uruguay als Einwanderungsland sprach, war der Umstand, dass es eines der wenigen Länder verblieb, in dem die Möglichkeit zur Einreise weiterhin gegeben war. So gab es kein offizielles Gesetz, das Jüdinnen und Juden konkret von der Einwanderung ausschloss, dennoch forderte auch Uruguay ab 1938 beispielsweise zusätzliche Einwanderungsdokumente, wie ein polizeiliches und politisches Führungszeugnis. Ein Versuch durch ein Rundschreiben des Außenministeriums an die uruguayischen Botschaften und Konsulate einen solchen Ausschluss zu erreichen, blieb ohne Erfolg. Trotz Warnungen von rechtskonservativer Seite, dass die jüdische Einwanderung eine Konkurrenz für Einheimische am Arbeitsmarkt bedeuten würde, gab es keine weiterführenden staatlichen Regulierungen. Eine Arbeitserlaubnis war nicht nötig. Sogenannte entry jobs, wie Eis- und Blumenverkauf, stellten oft die erste Möglichkeit dar, Geld zu verdienen. Frauen boten häufig haushaltsnahe Dienstleistungen an. Dennoch bedeuteten die ersten Jahre oft einen beruflichen und sozialen Abstieg für viele deutschsprachigen Jüdinnen und Juden. Diejenigen, die nach Uruguay fliehen konnten, errichteten ein breites Netzwerk an Organisationen und Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Synagoge, politische Vereinigungen, Freizeiteinrichtungen und kulturelle Initiativen. 1936 gründeten Mitglieder des „Kulturklub deutschsprachiger Arbeiter“ die Pestalozzi-Schule, um ein Gegengewicht zur gleichgeschalteten Deutschen Schule Montevideo zu errichten, die aber nur bis 1940 Bestand hatte. Nach 1945 sollten viele deutschsprachige Jüdinnen und Juden aufgrund von familiären Bindungen, wirtschaftlichen Perspektiven und der politischen Entwicklungen vor Ort in die USA und Israel auswandern.

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Uruguay]

[Weiterlesen: Lebensrealitäten in Uruguay]

Neuanfänge zwischen Angst, Hoffnung und Sehnsucht.

Aufbau – ein schwieriger Neubeginn

Aufbau – ein schwieriger Neubeginn

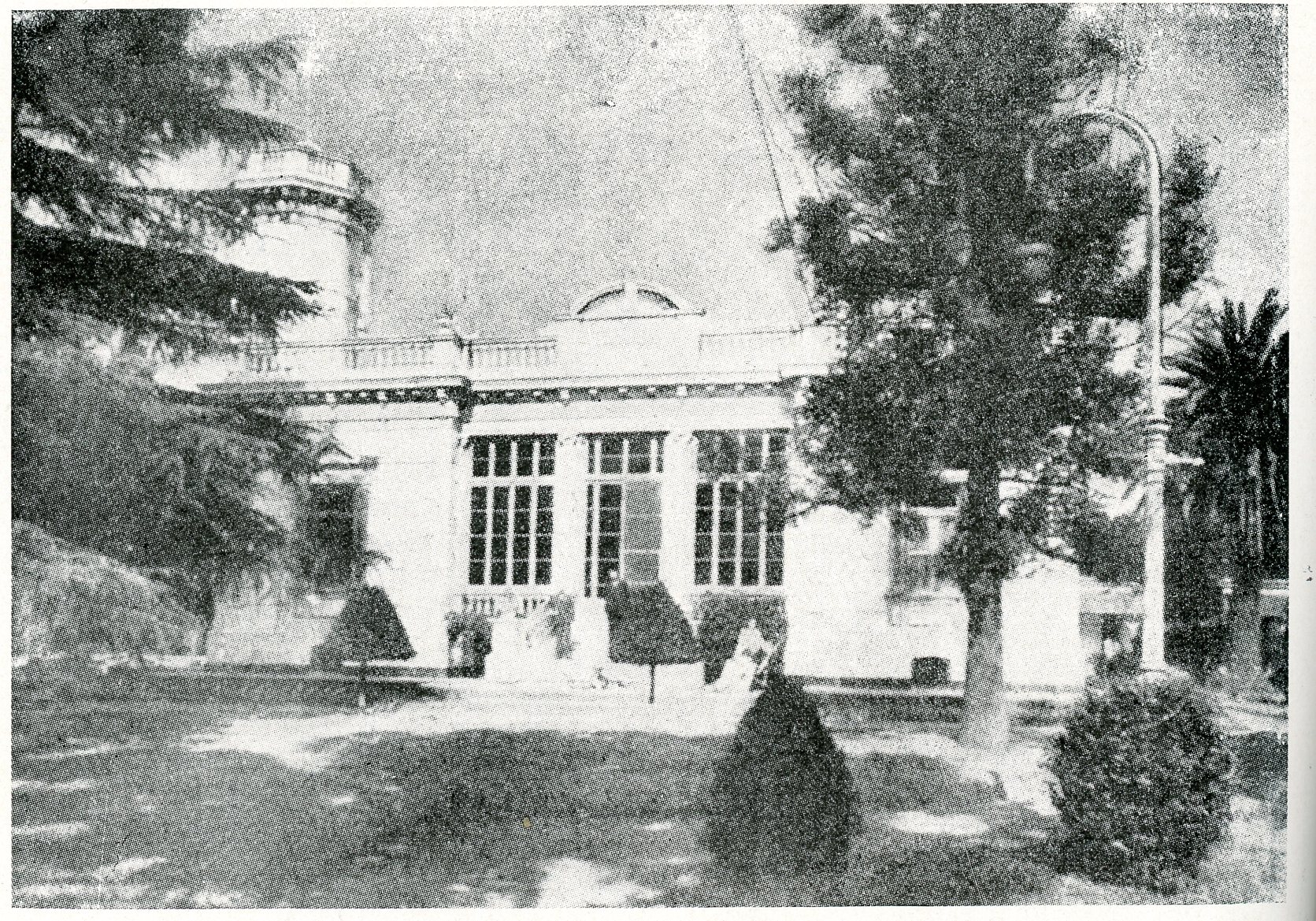

Die Pestalozzi-Gesellschaft wurde 1934 von dem Herausgeber des Argentinischen Tagesblattes Ernesto Alemann gegründet, der selbst schweizerische Wurzeln hatte und aktiv gegen den Nationalsozialismus Stellung bezog, was dazu führte, dass ihm aufgrund seiner politischen Aktivitäten die Heidelberger Universität 1936 seinen Doktortitel entzog. Alemanns Ziel war es, in Reaktion auf den zunehmenden Einfluss des Nationalsozialismus in der deutschsprachigen Gemeinschaft Buenos Aires und in bewusster politischer Opposition dazu, eine Schule zu gründen, die ein Ort für die vor dem NS-Regime Flüchtenden wäre und sich den humanistischen und demokratischen Traditionen verpflichtet sähe. 1938 konnte das Schulgebäude bezogen werden. Um die Stellung der Schule gegen ihre Kritiker zu stärken, bemühten sich die Verantwortlichen (erfolgreich) um Fürsprache renommierter deutschsprachiger Intellektueller: In verschiedenen Gratulationsschreiben berühmter Persönlichkeiten an die Schule, so etwa von Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud oder Stefan Zweig – letzterer besuchte die Pestalozzi-Schule sogar – , wurde die Bedeutung der Schule über die Emigrantenkreise von Argentinien hinaus betont und als wichtiges Zeichen angesehen. Für die deutsch-jüdischen Emigrantenkinder, wie etwa Margot Aberle Strauss, wurde die Schule zu einem zentralen Ort in ihrem neuen Leben, trafen sie hier auf Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, konnten sich in der vertrauten Sprache verständigen und lernten zugleich die ihrer neuen Heimat.

„Wie schnell vergass man im Land des blauen Himmels jene Grundmelodie der Schulzeit, das Aufbau-im-Untergang-Gefühl. Hier gab es keinen Weg durch die Kälte.“

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Im April 1937 schrieb die zu diesem Zeitpunkt 82-jährige Anna Hess den ersten Brief an ihre Tochter Martha („Muckchen“) Meyer, die mit ihrer Familie von Hamburg nach Buenos Aires emigriert war. Etwa sechs Jahre lang berichteten sich Mutter und Tochter über ihren Alltag. während es Martha Meyer gelang, in Argentinien ein neues Leben aufzubauen, war der Alltag der Mutter durch zunehmende Einschränkungen und Entrechtungen geprägt. Die Nachrichten ihrer Tochter gaben Anna Hess Lebenskraft, das Briefeschreiben und -verschicken, gaben ihr eine Struktur: Schifffahrtspläne wurden studiert und Antwortschreiben darauf abgestimmt, sodass die Postwege möglichst kurz ausfielen. Die Tochter ließ die Mutter durch detailreiche Schilderungen am neuen Leben teilhaben und eröffnete ihr so eine Welt außerhalb des eigenen Erfahrungshorizontes, die eine kurzzeitige Ausflucht aus dem immer deprimierender werden eigenen Alltag im nationalsozialistischen Deutschland ermöglichte. Anna Hess' letzte Zeilen, in denen sie am 8.6.1943 verklausuliert ihre „große[] langgeplante[] Reise“ – gemeint war ihre bevorstehende Deportation nach Theresienstadt – ankündigte, erreichten die Tochter in Buenos Aires erst 1946. Anna Hess war da bereits drei Jahre tot. Die Briefe der Mutter wurden innerhalb der Familie in Argentinien bewahrt, bis die Urenkelin Madelaine Linden sich ihrer annahm und sie 2017 publizierte. (Mehr Informationen: https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/die-briefe-der-juedin-anna-hess-100.html sowie Madelaine Linden, Anna Hess. Briefe einer jüdischen Hamburgerin an ihre Tochter in Buenos Aires von 1937 bis 1943, 2017.)

„Die grosse Mehrzahl kann eine sehr bescheidene bürgerliche Existenz führen oder ist bereits proletarisiert“

Solidarität – Netzwerke in Buenos Aires

Solidarität – Netzwerke in Buenos Aires

Zur neuen Lebensrealität gehörte für die meisten Familien ein sozialer Abstieg. Um den wirtschaftlichen Nöten entgegenzuwirken und das Ankommen in einem unbekannten Land zu erleichtern, bildete sich unter den deutsch-jüdischen Neuankömmlingen ein umfangreiches Netzwerk an Unterstützungsangeboten heraus, an dessen Spitze der Hilfsverein Asociación Filántropica Israelita stand. In seinem Mitteilungsblatt „Filantropía“ wurde über die Hilfstätigkeiten berichtet, zu Spenden aufgerufen, Anzeigen von Kleinunternehmen geschaltet, aber auch über die politische Situation in Deutschland oder über Emigrantengemeinschaften in anderen Ländern berichtet. Das Angebot des Hilfsvereins deckte nicht nur unterschiedliche Bereiche wie Soziales, Bildung oder Kultur, sondern auch unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen ab. So etablierte sich ein Frauenverein ebenso wie ein Kinder- und Altersheim. Neben Einrichtungen für die täglichen Bedarfe wie einer Nähstube oder einer Kleiderkammer gab es auch Angebote zur Weiterbildung und Unterhaltung, wie zum Beispiel einen Lesekreis oder Kurse in spanischer Sprache.

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Argentinien]

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Argentinien]

Aufbau – ein schwieriger Neubeginn

Aufbau – ein schwieriger Neubeginn

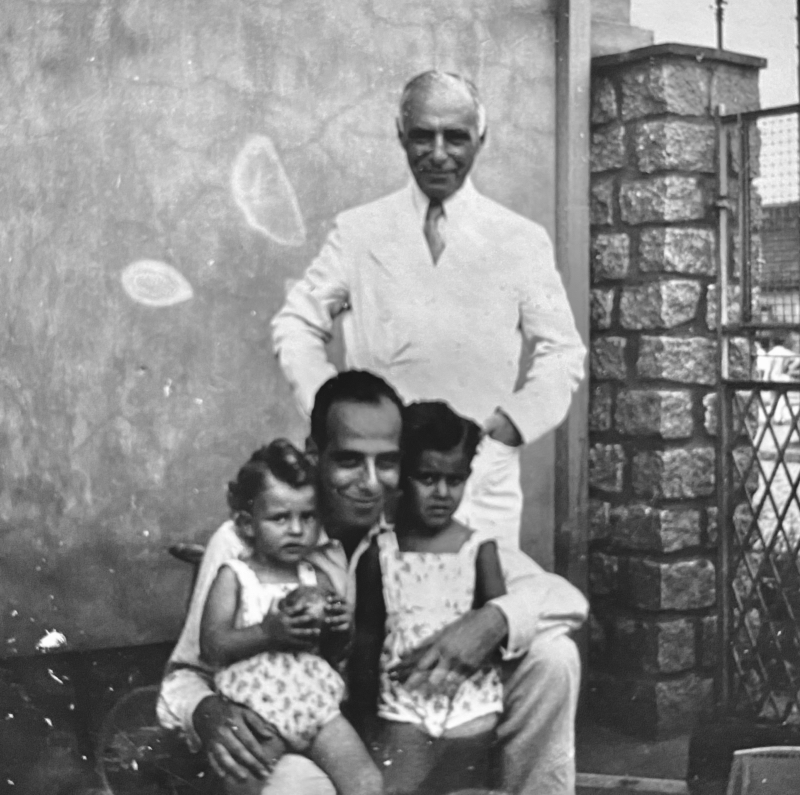

Für viele deutsche Jüdinnen und Juden, die ins Exil gingen, entwickelte sich die Familie zu einem wichtigen Anker. Noch im Jahr ihrer Flucht nach Brasilien heirateten beispielsweise Walter Silberberg und Gerda Kohn in São Paulo (28.9.1936). Häufig heirateten geflohene deutsche Jüdinnen und Juden andere deutsch-jüdische Flüchtlinge, da die gemeinsame deutsche Sprache und Kultur sowie die ähnlichen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung eine tiefe Verbindung schufen und halfen, die zeitgenössischen Herausforderungen des Exils zu meistern. Gleichzeitig war ein völliger Rückzug ins Private und in die Familie nicht möglich, da sich die Flüchtlinge immer wieder mit den Realitäten auseinandersetzen mussten.

Zudem mussten immer wieder Fragen nach der eigenen Zugehörigkeit beantwortet werden. Gerda Silberberg (geb. Kohn) ließ noch im Oktober 1936 ihre Hochzeit im deutschen Generalkonsulat São Paulo anerkennen und in ihren Pass eintragen, da dies nach ihrem Verständnis zu den Pflichten einer deutschen Staatsbürgerin gehörte. Wie sehr aber die Zugehörigkeit von Seiten der deutschen Behörden in Frage gestellt wurde, verdeutlicht der Eintrag vom 6.2.1939. Ein Vermerk des deutschen Generalkonsulats in São Paulo bestimmte, dass Gerda Silberberg nun auch den Namen „Sarah“ tragen müsse, was verdeutlicht, dass selbst in Brasilien die diffamierende und antisemitische Gesetzgebung NS-Deutschlands umgesetzt wurde.

„... denn wer weiß, wann dieser Krieg zu Ende sein wird, ob ich bei meiner schwankenden Gesundheit und meinem Alter überhaupt das Ende noch erleben werde, ...“

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Die Auseinandersetzungen mit dem Erlebtem und die Ungewissheit über die Zurückgebliebenen bzw. die Familienangehörigen in anderen Fluchtländern beschäftigte viele deutsche Jüdinnen und Juden. Moses Goldschmidt schildert in einem Brief vom 16.9.1941 den Schmerz und die „schlaflosen Nächte“, die ihm die Trennung von seiner Tochter (Flucht nach Indien) bereitete. Auch seine schwierige finanzielle Situation machte ihm deutlich zu schaffen. Vor dem Hintergrund solcher Herausforderungen wurden die Begegnungen und Freundschaften mit anderen deutsch-jüdischen Flüchtlingen wichtig. Dabei war es nicht nur der Austausch und der Aufbau von neuen sozialen Netzwerken, sondern auch die gemeinsamen Erinnerungen und Traditionen der „alten Heimat“ die halfen, wie es Moses Goldschmidt in einem Brief vom 12.10.1941 beschrieb. „Zum Kaffe gab es neulich eine Erdbeertorte, der Boden war erstklassiger Mürbeteig und einen Puffer – echte Heimatsklänge.“ Im gleichen Brief betonte er weiter: „Auch ein kaltes Abendbrot war nicht von schlechten Eltern. Selbst Skat könnte ich jetzt spielen, wenn ich dazu Lust hätte.“ Im Gegensatz zu diesen positiven Erfahrungen holten die harten Realitäten viele Flüchtlinge immer wieder ein. 1943 schrieb Moses Goldschmidt an seine Tochter: „..., wie glücklich ich wäre, wenn ich Euch eines Tages im Hafen von Porto Alegre oder Rio willkommen heißen könnte. Aber ich will keine Luftschlösser bauen.“ Neben der Hoffnung auf ein Wiedersehen war es vor allem eins, was Moses Goldschmidt und auch andere deutsch-jüdische Emigrantinnen und Emigranten für wichtig erachteten: „...so lange noch zu leben, um die Nazis bestraft zu sehen.“

Solidarität – Netzwerke in São Paulo

Solidarität – Netzwerke in São Paulo

Die Stadt São Paulo bot als Wirtschaftsmetropole Brasiliens vielen deutsch-jüdischen Flüchtlingen Möglichkeiten, sich ein neues Leben aufzubauen. Einige konnten ihre beruflichen Qualifikationen aus Deutschland nutzen und daran anknüpfen. Andere hingegen mussten sich neue Arbeitsfelder erschließen, was für viele eine besondere Herausforderung darstellte. Wohl auch deshalb entwickelte sich in der Stadt ein deutsch-jüdisches Netzwerk, das nicht nur auf beruflicher Ebene den Flüchtlingen half. Bereits 1933 gründete Dr. Ludwig (Luís) Lorch unterstützt von seiner Ehefrau Luiza (geb. Klabin) die Comissão de Assistência aos Refugiados da Alemanha (CARIA), die viele Flüchtlinge unterstützte. Lorch schuf zudem den Rahmen für die Gründung der Sociedade Israelita Paulista (SIP, 1934) sowie für die Congregação Israelita Paulista (CIP, 1936/37), einer jüdischen Gemeinde, die zum Zentrum der deutsch-jüdischen Flüchtlinge wurde. Zu den Gründern gehörten unter anderem Dr. Hans Hamburger, ehemaliger Richter am Obersten Gericht in Berlin (eingewandert 1936), Dr. Alfred Hirschberg, ehemaliger Funktionär des C. V. und Herausgeber der C. V.-Zeitung (eingewandert 1940), Fritz (Frederico) Zausmer, Wilhelm (Guilherme) Krausz (eingewandert 1925) und der Rabbiner Dr. Fritz Pinkuss (eingewandert 1936). Insbesondere dieses deutsch-jüdische Netzwerk in São Paulo machte die brasilianische Metropole für viele jüdische Flüchtlinge attraktiv, da es einen Neuanfang und den Aufbau eines neuen Lebens erleichterte ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen.

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Brasilien]

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Brasilien]

Aufbau - Ein schwieriger Neubeginn

Aufbau - Ein schwieriger Neubeginn

Neben den Gefühlen von Rettung und Freiheit stellten sich beim Ankommen im neuen Land Uruguay auch die Sorge der ökonomischen Existenz ein. Für die meisten der deutsch-jüdischen Familien, gerade diejenigen, die wie die Hammerschlags ein bürgerliches Leben geführt hatten, bedeutete die Auswanderung einen wirtschaftlichen Abstieg. Die fehlenden Sprachkenntnisse und eine professionelle Expertise, die in vielen Fällen nicht dem Bedarf vor Ort entsprach, erschwerten die Jobsuche. Steffi Hammerschlag (später: Wittenberg) erinnert sich in dem Interview, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Kurt Wittenberg 1995 der Werkstatt der Erinnerung gab, dass diese „Einschränkungen“ von Beginn an zu spüren gewesen seien. Auch für die Kinder, denen die Integration insgesamt oft leichter fiel, stellten die mangelnden Sprachkenntnisse eine Herausforderung im Alltag dar. Steffi Hammerschlag etwa musste dem Schulunterricht in der Anfangszeit beiwohnen, ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Gleichzeitig halfen die so entstandenen Kontakte und das erzwungene schnelle Erlernen der spanischen Sprache beim Zurechtfinden in der neuen Umgebung. Steffi Hammerschlag besuchte etwa den jüdischen Sportverein Maccabi, wo sie auf andere deutsch-jüdische Emigrantinnen und Emigranten traf.

„Für uns ist es anders. Wir trugen unser Bündel nicht auf den Schultern, als wir landeten, wir trugen eine schwere Last in uns. Statt Heimweh brachten wir das Weh der Heimat mit, die ein ganzer Kontinent war, durchwandert auf der Flucht, entkommen, gejagt, nach vielen Formalitäten von Bord des Schiffes gelassen, das wie ein Eindringling in den Hafen gesteuert war.“

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Zusammenhalt – zwischen alter und neuer Heimat

Auch nach der rettenden Emigration wurde die Situation in NS-Deutschland von den Emigranten und Emigrantinnen genau beobachtet, neben die Sorge um Familienangehörige und Freunde trat bei einigen der konkrete politische Kampf für ein anderes Deutschland, das eine Rückkehr in die ehemalige Heimat ermöglichen würde. Rudof Heymann etwa wurde als Mitglied der Widerstandsgruppe „Das andere Deutschland“ Teil der politischen, deutschsprachigen Exilgemeinde, in der die beiden antifaschistischen Gruppierungen „Das andere Deutschland“ und „Freies Deutschland“ miteinander konkurrierten. Debattiert wurde die Ordnung eines nach dem Krieg neu aufzubauenden Deutschlands. Rudolf Heymann sah in den Diskussionen auch einen Ausdruck der Europa-Zentriertheit der Emigrantinnen und Emigranten, von denen sich eine Mehrheit weiterhin als Deutsche gefühlt habe. Kurt Wittenberg, der spätere Ehemann von Steffi Hammerschlag, engagierte sich beim Deutschen Antifaschistischen Komitee des Freien Deutschlands in Montevideo und war spätestens ab 1943 als dessen Sekretär tätig. Als solcher nahm er an Demonstrationen teil und war Mitverfasser von Aufrufen wie etwa anlässlich der Einnahme von Berlin am 2.5.1945. Dort heißt es: „Die freien Deutschen, die in der gastlichen Republik Uruguay leben, sind bereit in unsere von den Alliierten befreite Heimat zurückzukehren, um den letzten Winkel Deutschlands von der braunen Pest zu befreien.“

Solidarität - Netzwerke in Montevideo

Solidarität - Netzwerke in Montevideo

1946 konnte der Vorstand der Nueva Congregación Israelita de Montevideo (Neue Israelitische Gemeinde zu Montevideo) auf zehn Jahre Gemeinde(aufbau)arbeit zurückblicken und eine Phase der Konsolidierung einläuten. Gegründet hatte sich die Gemeinde zehn Jahre zuvor am 6.6.1936 als Synagogen-Gemeinde zu Montevideo, auf den Weg gebracht von 14 Einwanderern aus Deutschland. Dass die Bildung einer Gemeinschaft zunächst stark von einem Versorgungsgedanken geprägt war, zeigt sich auch daran, dass der erste Vorsitzende Mauricio Speyer zugleich den Hilfsverein Asociación Filantrópica Israelita del Uruguay vorstand. In den kommenden Jahren verzeichnete die Gemeinde einen schnellen Zuwachs an Mitgliedern, auch durch die steigenden Einwandererzahlen: Waren es 1937 167 Mitglieder, waren es 1946 bereits 4.500. Zu diesem Zeitpunkt unterhielt die Gemeinde ein Gemeindehaus, zwei Synagogen (Maldonado und San Salvador), eine Religionsschule, eine Beerdigungsgesellschaft, eine Kultur-Kommission, sowie das seit 1941 wöchentlich erscheinende Gemeindeblatt (Boletín Informativo), aus dem die hier präsentierten Seiten stammen. 1940 war die offizielle Anerkennung durch den uruguayischen Staat erfolgt. Ergänzt wurde das Angebot durch bestehende soziale Infrastrukturen der anderen jüdischen Gemeinden, etwa ein Alten- und Waisenheim, ebenso wie durch ein Netzwerk an Unterstützungsangeboten und Vereine wie den Frauenbund, die Zionistische Union oder auch die Sportvereine.

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Uruguay]

[Weiterlesen: Auf der Suche nach Zugehörigkeit(en) in Uruguay]

Die Emigration als (familien-)biografische Zäsur und die Suche nach Zugehörigkeit(en).

„Nicht, dass wir uns schnell assimiliert hätten. Dazu störte nicht nur die fremde Sprache, sondern die so ganz andere Lebensauffassung der Himmelblauen. Wir waren gewohnt, das Leben in unseren vier Wänden zu vollziehen. Auf der Strasse war es ja in doppeltem Sinne kalt. Hier dagegen, wurden selbst die Geschäfte im Kaffeehaus getätigt, und man konnte gewärtig sein, dass ein erst seit Minuten bekannter Mensch ernsthaft behauptete ein Freund zu sein und sein Lachen nur schwer verbergen konnte wenn man sich steif, mit festem Händedruck, vielleicht noch mit leichtem Andeuten eines Hacken zusammenschlagens, verabschiedete. Wir Emigranten hockten noch für lange Zeit dicht aufeinander, und am Samstag nachmittag spielte sich das Gesellschaftsleben schön brav zuhause ab.“

Dazugehören? Eine Gemeinschaft bilden

Dazugehören? Eine Gemeinschaft bilden

In seinem 1988 verfassten literarischen Text beschreibt Detlef Aberle das Leben in Buenos Aires, wohin seine Familie im Mai 1938 emigriert war. Nach der bedrückenden Stimmung durch die sich permanent verschärfende politische Situation in NS-Deutschland skizziert Aberle in dieser Passage ein durch Leichtigkeit und Geselligkeit geprägtes Lebensgefühl in der neuen Heimat Argentinien. Während er als 16-jähriger Junge diesem Neuen aufgeschlossen und neugierig gegenüberstand, macht die Passage auch die Berührungsängste mit der argentinischen Umwelt seitens vieler deutsch-jüdischer Immigrantinnen und Immigranten deutlich. Die fehlenden Sprachkenntnisse und die kulturellen Unterschiede führten vor allem in der Anfangszeit dazu, dass sich viele vornehmlich in der eigenen Community bewegten. Es entstanden eigene Netzwerke, Vereine und Orte, wo man sich traf und austauschte – etwa der Hilfsverein oder die Pestalozzi-Schule. Viele der deutsch-jüdischen Einwanderinnen und Einwanderer lebten im Barrio Belgrano, wo sie sich untereinander besuchten und an kulturellen, sprachlichen oder kulinarischen Traditionen der alten Heimat festhielten. Detlef Aberle etwa fand in der liberalen Synagoge Bnei Tikvá, die er bis kurz vor seinem Tod regelmäßig besuchte und in deren Vorstand er tätig war, eine neue Heimat. Nicht nur Rituale und Architektur, sondern oftmals auch Einrichtungs- und Kultgegenstände schufen in den Synagogen eine Brücke zur ehemaligen Heimat. Überhaupt ist die Praxis des liberalen Judentums ein Erbe der deutschsprachigen jüdischen Immigration, neben den gelebten Praktiken, waren es Rabbiner wie Wilhelm (Guillermo) Schlesinger und weitere Absolventen des Jüdisch-Theologischen Seminars in Breslau die diese Tradition des Judentums in Argentinien etablierten.

Selbstverorten – Deutsch-Jüdisch-Argentinisch?

Selbstverorten – Deutsch-Jüdisch-Argentinisch?

Auch wenn sich Detlef Aberle in diesem kurzen Interviewausschnitt als „Argentinier“ bezeichnet, wird deutlich, dass die deutsche Sprache und Kultur für ihn zeitlebens eine geistige Heimat blieben, was sich nicht zuletzt darin ausdrückt, dass er seinen literarischen Essay „Aufbau im Untergang“ auf Deutsch verfasste. Die deutsche Sprache wurde aber nicht nur durch Detlef Aberle, sondern auch durch die deutsch-jüdischen Kreise gepflegt Dem Umstand, dass viele Kinder auf die Pestalozzi-Schule geschickt wurden, lag nicht zuletzt der Wunsch zugrunde, die Sprache an die Kinder weiterzugeben. In den folgenden Jahrzehnten und den jüngeren Generationen hat diese Tendenz abgenommen, sodass vormals eher in sich geschlossene Einrichtungen in den größeren jüdischen Gemeinschaften aufgegangen sind.

[Weiterlesen: Auseinandersetzung mit der alten Heimat in Argentinien]

[Weiterlesen: Auseinandersetzung mit der alten Heimat in Argentinien]

Dazugehören? Die CIP als neue Heimat

Dazugehören? Die CIP als neue Heimat

Vor allem die Congregação Israelita Paulista (CIP) entwickelte sich zu einem deutsch-jüdischen Zentrum bzw. deutschsprachig-jüdischen Zentrum in der Stadt, da in ihr nicht nur jüdische Flüchtlinge aus Deutschland, sondern auch Österreich zusammenfanden. Die jüdische Gemeinde folgte dabei der Idee der Einheitsgemeinde, d. h. sie warb dafür, alle Strömungen des Judentums unter ihrem Dach zu vereinen. Neben einer kleinen, konservativen Gruppe folgte die Mehrheit der reform-orientierten Tradition, die ihre Wurzel im deutschen Reformjudentum hatte. Der 1936 eingewanderte Rabbiner Dr. Fritz Pinkuss wurde hierbei zur wichtigen religiösen Führungspersönlichkeit für die Gemeinschaft und die CIP und machte die 1957 neu eingeweihte Synagoge Etz Chaim zu einem Zentrum jüdischen Lebens in der Stadt. Die ehemals deutsch-jüdischen Familien, wie die Familie Silberberg fühlten sich eng verbunden mit der Synagoge und Gemeinde, was die Bilder der Hochzeit von Claudio Silberberg, dem Sohn von Walter und Gerda Silberberg, verdeutlichen. Wie sehr diese Gemeinde die Traditionen des deutschen Judentums weitertrug, wird nicht nur in den religiösen Traditionen, sondern auch in den sozialen Aktivitäten, der Jugendarbeit und der Sozialfürsorge, die die Gemeinde etablierte, deutlich. Ähnliche deutsch-jüdische Gemeinden entstanden in Rio de Janeiro (Associação Religiosa Israelita, ARI, 1942) unter dem Rabbiner Dr. Heinrich Lemle und in Porto Alegre (Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência – SIBRA), die im engen Austausch untereinander standen.

Selbstverorten – Deutsch-Jüdisch-Brasilianisch?

Selbstverorten – Deutsch-Jüdisch-Brasilianisch?

„Ich bin in diesem Land aufgenommen worden, ich werde in diesem Land akzeptiert, daher gehöre ich hierher. Brasilien ist meine Heimat.“ (Eva Sopher, 1955)

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blieben die meisten geflüchteten, deutschen Jüdinnen und Juden in Brasilien, da sie das Land nicht als eine Transitstation, sondern als „neue Heimat“ verstanden. Einige der deutsch-jüdischen Flüchtlinge hatten zwar Schwierigkeiten, sich in die brasilianische Gesellschaft einzufinden, die Mehrheit aber, akkulturierte sich schnell und schaffte die eigene wirtschaftliche Konsolidierung. Dabei halfen auch die vielen Vereine und Einrichtungen, die deutsche Jüdinnen und Juden in São Paulo gründeten oder nutzten. Der Club A Hebraica, der 1957 eingeweiht wurde, avancierte zu einem solchen wichtigen Verein (heute etwa 33.000 Mitglieder). Zudem verzeichneten die jüdischen Gemeinden einen regen Zuwachs, so dass 1966 etwa 125.000 Jüdinnen und Juden bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 85 Millionen in Brasilien lebten. 50.000 davon lebten in Rio de Janeiro, 45.000 in São Paulo, 12.000 in Porto Alegre, 3.000 in Recife und je 2.000 in Bahia, Belo Horizonte und Curitiba. Viele der deutsch-jüdischen Flüchtlinge wurden in den folgenden Dekaden zu brasilianischen Jüdinnen und Juden, die aber die religiös-kulturellen Traditionen bewahrten und mitunter sogar die deutsche Sprache an die nachfolgende Generation weitergaben. Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen deutsch-jüdischen Vergangenheit mussten sich die nun brasilianischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger – auch der gegenwärtigen Realität stellen. 1964 putschte in Brasilien das Militär und etablierte eine Militärdiktatur, die bis 1985 Bestand haben sollte und zu Beginn vor allem Ängste bei den ehemaligen Flüchtlingen weckte.

[Weiterlesen: Auseinandersetzen mit der alten Heimat in Brasilien]

[Weiterlesen: Auseinandersetzen mit der alten Heimat in Brasilien]

Dazugehören? Eine Gemeinschaft bilden

Dazugehören? Eine Gemeinschaft bilden

Nach Uruguay, das auch als die „Schweiz Südamerikas“ bezeichnet wurde, wanderten in den Jahren 1933 bis 1945 ungefähr 9.000 deutsche Jüdinnen und Juden ein. Daneben gab es eine größere Gruppe osteuropäischer Jüdinnen und Juden sowie solche sephardischen Ursprungs. Das religiöse Leben war nach Landsmannschaften organisiert. So erinnert sich Rudolf Heymann, in seinem 1995 mit der Werkstatt der Erinnerung geführten Zeitzeugengespräch, dass „das Gemeindezentrum [...] ja für die allermeisten dieser Immigranten das eigentliche Refugium [war], wo sie ihresgleichen fanden“. Die deutschsprachige Rundfunksendung „La Voz del Día / Die Stimme des Tages“, die Hermann P. Gebhardt 1938 als „gesprochene Zeitung“ und „Antinazi-Sendung“ ins Leben gerufen hatte, informierte die Hörerschaft, darunter deutschsprachige Jüdinnen und Juden, über Innen- und Außenpolitik wie über Sport und Kultur. Das tägliche Einschalten war für viele ein festes Ritual.

Selbstverorten - Deutsch-Jüdisch-Uruguayisch

Selbstverorten - Deutsch-Jüdisch-Uruguayisch

Nachdem Rudolf Heymann sich in Montevideo in der zionistischen Bewegung engagiert und unter anderem an der Gründung der Jugendgruppe Hashomer Hazair beteiligt gewesen war, wanderte er 1949 in den neu gegründeten Staat Israel aus. Die Hinwendung zum Zionismus sah er selbst als Reaktion auf die Enttäuschung, dass es in Deutschland kein Aufbegehren gegen den Nationalsozialismus gegeben habe – eine Hoffnung, die er mit den anderen Mitgliedern der linkssozialistischen Widerstandsgruppe „Das andere Deutschland“ in Uruguay geteilt hatte. Ende der 1950er-Jahre wurde Rudolf Heymann als Delegierter nach Berlin entsandt mit der Aufgabe, eine zionistische Jugendbewegung in Westdeutschland aufzubauen. Ein entsprechendes Angebot, diese Arbeit in Südamerika auszuüben, hatte er zuvor abgelehnt, da er sich dort immer fremd gefühlt habe. In Berlin hingegen habe er sich unter der „Tarnkappe des zionistisch Agierenden“ schnell „wie zuhause“ gefühlt. Die Familie kam dann nach Hamburg, Heymanns Geburtsstadt, wo er zunächst im Hochschulamt und anschließend in der Staatlichen Pressestelle des Hamburger Senats arbeitete. Dies sei auch der Zeitpunkt gewesen, als er sein „programmierte[s] Eremitendasein“, mit dem er die „innere Absonderung von der Umwelt“ umschreibt, habe aufgeben müssen. Vielmehr habe er sich mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen müssen und es sich aufgrund der eigenen Erfahrungen zur Aufgabe gemacht, Brücken zwischen Israel und Deutschland zu bauen. Dieses Ziel verfolgte er auch bei seiner Tätigkeit im Rahmen des Besuchsprogramms für ehemalige jüdische Hamburgerinnen und Hamburger des Senats der Hansestadt, für das Rudolf Heymann tätig war und auch Gäste aus Uruguay einlud. Auch Steffi und Kurt Wittenberg kehrten 1951 aus den USA, wo sie seit 1948 gelebt hatten, nach Deutschland zurück und begannen in Hamburg ein neues Leben. Da Steffi Hammerschlag (spätere Wittenberg) zum Zeitpunkt ihrer Ausreise in die USA weder über eine deutsche noch über eine uruguayische Staatsbürgerschaft verfügte, ließ sie sich im August 1947 eine Rückkehrerlaubnis ausstellen.

[Weiterlesen: Auseinandersetzung mit der alten Heimat in Uruguay]

[Weiterlesen: Auseinandersetzung mit der alten Heimat in Uruguay]

Ein ambivalentes Verhältnis zu Deutschland.

Annäherungen – ein schwieriger Prozess

Annäherungen – ein schwieriger Prozess

„Es war das Erlebnis dieser Aufführung, die mich jene Dummheit begehen liess die ich nicht hätte begehen sollen. Am Sonntag morgen ging ich in die Gryphiusstrasse, zu dem Mietshaus in dem wir während meiner Schulzeit im Dritten Reich gewohnt hatten. Aber es war nicht das Haus, dem mein Interesse galt, sondern ich wollte ihn nochmals gehen, ‚den Weg durch die Kälte‘, jenen so oft beschrittenen Weg, der zum Sabbat Anatevkas führte. So begann ich langsam die so bekannten Strassen zu durchwandern. Ich wusste, dass der Tempel am 10. November 1938 nicht zerstört worden war, wie die grosse Synagoge am Bornplatz neben der Talmud Tora Schule. Der Grund: Der Tempel lag und liegt neben der Polizeiwache, und so wurde die ‚spontane Volkswut‘ in das innere des Gebäudes dirigiert. Nach etwa 10 Minuten liess ich den Leinpfad rechts liegen, überquerte die Alster, links war das frühere Schulgebäude der Schwestern Lehmann, und über den Mittelweg kam ich zur Oberstrasse. Als erstes sah ich die Laterne vor der Polizei, und dann stand es vor mir, das Gebäude, das ich mit mir nach Südamerika getragen hatte, und dessen Fotografie in meinen Gebetbüchern abgebildet war. Der in die Fassade eingelassene grosse siebenarmige Leuchter strahlte wie eh und je. Aber die Inschrift "Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker" war verschwunden; statt dessen las man, in riesigen metallenen Lettern ‚NORDDEUTSCHER RUNDFUNK‘.“

Die erzwungene Emigration führte bei vielen zu einem (dauerhaften) Gefühl der Entwurzelung. Während die Gefühle gegenüber der neuen Heimat, wie es etwa Detlef Aberle in seinem Interview mit der Werkstatt der Erinnerung beschreibt, durch Dankbarkeit geprägt sein konnten, gestaltete sich die Beziehung zur ehemaligen Heimat häufig schwierig, war sie doch immer mit einer Konfrontation des Vergangenen und damit in der Regel mit unermesslichem Schmerz und Leid verbunden. Auch Detlef Aberle schildert in dem genannten Interview ambivalente Gefühle: eine große Vertrautheit angesichts der ihm aus seiner Kindheit und Jugend so gut bekannten Orte und zugleich Befremden ob der Zerstörung und des Umgangs mit diesen Orten und der jüngsten Vergangenheit. Dennoch gehörte Detlef Aberle zu denjenigen, die sich eine (temporäre) Rückkehr in die ehemalige Heimat Deutschland, bzw. Hamburg hätten vorstellen können. Einen Schritt, den er dennoch nicht vollzog, sein Wohnort blieb Buenos Aires, (geschäftliche) Reisen führten ihn aber immer wieder nach Europa und Deutschland, wo er auch seine Geburtsstadt Hamburg besuchte.

Begegnungen – Angela Merkel zu Besuch in Buenos Aires

Begegnungen – Angela Merkel zu Besuch in Buenos Aires

Der Templo Libertad wurde 1931 erbaut und ein Jahr später von Eberhard Friedrich Walcker mit einer in Ludwigsburg eigens für diese Synagoge erbauten Walcker-Orgel ausgestattet. Heute handelt es sich um eine von insgesamt drei erhaltenen Walcker-Orgeln weltweit, da alle anderen Orgeln der Zerstörung durch die Nationalsozialisten zum Opfer gefallen waren. Neben verschiedenen weiteren Synagogen im Belgrano-Viertel, dem Hauptwohngebiet der deutsch-jüdischen Immigrantinnen und Immigranten, wurde der liberale Tempel von der aschkenasischen und deutschsprachigen Community genutzt. Seine Bedeutung als Ort deutsch-jüdischen Kulturerbes zeigt sich daran, dass die 2016 erfolgte Restaurierung der Orgel aus dem Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amtes finanziert wurde und die Einweihung der Orgel unter Anwesenheit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel stattfand. Merkel betonte in ihrer Rede die Bedeutung Argentiniens als Zufluchtsort für verfolgte Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit und sah in der Synagoge eine „Brücke zwischen Argentinien und Deutschland“.

Annäherungen – ein neuer Pass

Annäherungen – ein neuer Pass

Die deutsch-jüdischen Flüchtlinge stellten sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Frage, inwieweit eine „normale Beziehung“ zur ehemaligen deutschen Heimat überhaupt möglich sei, denn die Erlebnisse von Verfolgung, Ausgrenzung und Ermordung einzelner Familienangehöriger wog schwer. Carola Silberberg (geb. Strauss), die am 13.10.1889 in Hamburg geboren wurde, hatte noch nach Buenos Aires / Argentinien fliehen können, wo ihr Pass 1941 neu ausgestellt wurde. Das gut sichtbar eingestempelte „J“ diskriminierte sie auch im Exil als Jüdin nach den NS-Rassegesetzen und verdeutlichte, dass sie nicht als Teil und Mitglied der NS-Volksgemeinschaft angesehen wurde. Trotz den Beleidigungen und Schikanen, der Verfolgung und Ausgrenzung durch den deutschen Staat während der NS-Zeit entschied sich Carola Silberberg 1957 – zusammen mit ihrem Mann Theodor Silberberg –, die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland wieder anzunehmen. Am 25.9.1957 erhielt sie ihren neuen, deutschen Pass – ausgestellt vom Generalkonsulat São Paulo, wohin sie in der Zwischenzeit übersiedelt war, um sich mit Mitgliedern der Familie Silberberg (wieder) zu vereinen. Während sich einige deutsch-jüdische Familien offen für eine Auseinandersetzung mit der deutschen Gesellschaft und Geschichte zeigten, war eine solche Annäherung für andere schwierig. Denn sie bedeutete nicht nur eine Konfrontation mit den eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung und Vertreibung, sondern beinhaltete auch eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass Familienangehörige ermordet worden waren. Manche der Geflüchteten hatten als einzige im Exil überlebt und erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges über die Deportation und Vernichtung ihrer Familien durch das NS-Regime erfahren.

Begegnungen – Ein Besuch in Deutschland (1962)

Begegnungen – Ein Besuch in Deutschland (1962)

Wie schwierig die Annäherungen an die „alte Heimat“ für viele deutsch-jüdische Flüchtlinge in São Paulo war, verdeutlichen die ambivalenten Reaktionen der ehemaligen deutschen Jüdinnen und Juden auf die Besuche von Regierungsdelegationen aus der BRD in Brasilien. Gleichzeitig kam es aber auch zu Reisen ehemaliger deutscher Jüdinnen und Juden in die noch junge BRD. 1962 reiste z. B. Rabbiner Dr. Fritz Pinkuss, ehemalige Oberrabbiner von Heidelberg, später Oberrabbiner der Congregação Israelita Paulista in São Paulo auf Einladung der Jüdischen Wochenschrift durch Deutschland. In einem Interview, dass der SWR unter dem Titel „Gespräch über das Verhältnis Juden – Deutsche“ veröffentlichte, versuchte Pinkuss seine Beziehung zur „alten Heimat“ Deutschland zu benennen. Als „gebürtiger Deutscher und Europäer“, wie es Pinkuss im Interview formulierte, würdigte er die zeitgenössischen Entwicklungen in der Bundesrepublik und sah insbesondere in der Aufbrechung des „enge[n] nationale[n] Gefühls von früher“ eine positive Entwicklung, die zentral für die Etablierung eines modernen Europas sei. Gleichzeitig betonte er, dass „von keinem verlangt werden [könne], zu vergessen“ und verwies damit auf die besondere Verantwortung, die der Bundesrepublik Deutschland und dem deutschen Volk oblag. „Neue Begegnungen zwischen Deutschen und Juden“ hielt er hierfür für notwendig und nötig, um einen verantwortlichen Umgang mit der Geschichte sicherzustellen. Die deutsche Jugend nahm für ihn hierin eine Schlüsselposition ein, da sie – seinem Empfinden nach – der Garant war für ein „neue[s] Deutschland, ein neue[s] Europas“. Als Brasilianer und Jude verteidigte er zudem im Interview die Festnahme Adolf Eichmanns im argentinischen Exil und seine Überführung bzw. Verurteilung in Israel, da er dies als eine gerechte, strafrechtliche Verfolgung der nationalsozialistischen Gräueltaten, die Eichmann organisiert hatte, ansah.

Annäherungen – ein schwieriger Prozess

Annäherungen – ein schwieriger Prozess