Das Tagebuch umfasst die Zeit von zwei Jahren und sieben Monaten. Es besteht aus drei Oktavheften: Die erste Eintragung in Heft 1 erfolgte zwischen dem 6. und 11.3.1943 (undatiert), Heft 2 beginnt mit einer Notiz vom 15.11.1943, Heft 3 beginnt am 1.8.1945 und endet mit einer Eintragung vom 8.11.1945. Neben den Einträgen finden sich auch Notizen und Gedichte in den Heften, die ebenfalls transkribiert wurden. Die Abschrift ist weitestgehend originalgetreu, Eingriffe, Ergänzungen oder editorische Anmerkungen werden als solche kenntlich gemacht. Bereits in der Druckauflage vorhandene Fußnoten werden als (i)-Button eingeblendet, neu ergänzte Anmerkungen durch das Institut für die Geschichte der deutschen Juden, die den neueren Forschungsstand widerspiegeln, sind als Endnoten kenntlich gemacht. Dem Transkript wird zudem das digitale Faksimile gegenübergestellt. Ausführlichere Informationen zu den Editionsrichtlinien finden sich hier.

Herausgeberin ist Dr. Barbara Müller-Wesemann, verantwortlich für die Neuauflage und Bearbeitung der digitalen Edition: Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Bearbeiterinnen: Dr. Sonja Dickow-Rotter, Dr. Anna Menny, technische Umsetzung: Daniel Burckhardt. Wir danken der Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg für die finanzielle Unterstützung.

Hermann Glass. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00523.

Martha Glass. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00525.

78 Jahre nachdem Martha Glass den ersten Eintrag in ihrem Tagebuch verfasste und 25 Jahre nach dem Erscheinen der von Barbara Müller-Wesemann herausgegebenen Edition desselben, hat die Auseinandersetzung mit Zeugnissen nationalsozialistischer Verfolgung in einem sich verschärfenden gesellschaftlichen Klima, das zu einem Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus führte, nicht an Aktualität verloren. Eine Neuauflage der Tagebuchedition als Online-Publikation unter dem Dach der vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ) herausgegebenen Quellenedition „Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte“ und gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg möchte die Sichtbarkeit dieses wichtigen historischen Dokuments erhöhen. Zugleich eröffnet die digitale Aufbereitung der Tagebucheinträge und des von Barbara Müller-Wesemann verfassten Kommentars nach den aktuellen wissenschaftlichen Standards neue Funktionalitäten, wie etwa eine Querverlinkung zwischen Einträgen, ein Springen zu bestimmten historischen Daten, das Einbinden von Glossareinträgen oder auch die Möglichkeit, bestimmte Themen durch die Verlinkung auf Schlüsseldokumente-Beiträge zu vertiefen. Die Auszeichnung mit Normdaten (Personen, Organisationen und Orte) bietet zusätzliche Möglichkeiten für Suchanfragen und digitale Analysewerkzeuge.

Auch Bücher, so sagt ein lateinisches Sprichwort, haben ihre Schicksale, aber nicht immer, so sagt uns die Erfahrung, sind ihre Schicksale besonders dramatisch oder spektakulär. Gewiss manchmal hören wir von aufregenden Funden längst verloren geglaubter Manuskripte auf Dachböden, in Kellerecken oder Mauereinschlüssen; oft aber sind sie – gedruckte oder handgeschriebene Zeugnisse vergangener Zeiten – zum Greifen nah, so selbstverständlich da, dass man sie gar nicht wahrnimmt, und es bedarf zuweilen eines besonderen Anlasses, der sie uns rein zufällig in die Hände spielt. Was immer der Grund dafür sein mag, binnen kurzem jedenfalls spüren wir, dass wir etwas vor uns haben, was wir nicht einfach wieder zur Seite legen können.

Im Zusammenhang mit einer längeren Arbeit über jüdische Künstlerinnen und Künstler in Hamburg zur Zeit des Nationalsozialismus ging ich ab 1989 jedem Hinweis nach, der mir auf meiner Spurensuche neue Erkenntnisse über jene Schauspielerinnen, Musiker, Tänzerinnen, Kabarettisten und Maler zu bringen versprach. Einer von ihnen war Paul Wilhelm (Pollo) Adler, Sohn des Hamburger Künstlers und Hochschullehrers Friedrich Adler. Paul Wilhelm Adler hatte zunächst als Keramiker in der Hansestadt gearbeitet und sich Ende der 1930er-Jahre als Musiker dem Jüdischen Kulturbund in Berlin angeschlossen. Von dort aus wurde der 26-jährige 1941 von den Nationalsozialisten nach Theresienstadt, anschließend nach Auschwitz deportiert und ermordet. Niemand konnte mir über die letzten Stationen seines Lebens Auskunft geben, bis ich eines Tages von einem Augenzeugenbericht hörte, demzufolge Pollo Adler in Theresienstadt gesehen worden war. Ein Augenzeugenbericht? Vielmehr die Eintragung in einem Tagebuch, geschrieben in Theresienstadt. Seine Autorin, die Hamburgerin Martha Glass, hatte einst zum Freundeskreis der Familie Adler gehört. Wie Pollo Adler war auch sie nach Theresienstadt deportiert worden und hatte den jungen Künstler bei einem Konzert des Lagerorchesters wiedererkannt. Martha Glass überlebte das Lager; seit ihrem Tod im Jahre 1959 bewahrte ihre Tochter Ingeborg das Tagebuch der Mutter auf. Ingeborg Tuteur, geborene Glass, hatte ich im Zuge meiner Recherchen über den Jüdischen Kulturbund Hamburg mehrfach in New York besucht. Auf meine Bitte hin übergab sie das Tagebuch 1995 dem Hamburger Staatsarchiv.[I]

Drei kleine Oktavhefte lagen vor mir – viel zu klein, schien mir, für die große und energisch wirkende Handschrift. Für Zwischenräume, Absätze oder Ränder war kein Platz. Wo aber befand sich die Stelle über Pollo Adler? Ein flüchtiges Durchblättern war nicht möglich, und so nahm ich das erste Heft zur Hand und las: „1943 - Mein Tagebuch. Am 19. Januar ging Hermann heim, an schwerem Durchfall, Herzschwäche infolge Hungers, an dem wir alle furchtbar leiden. Das Leben in Theresienstadt geht weiter.“

Drei unscheinbare leere Hefte – sie gehörten zu dem wenigen Besitz, der Martha Glass aus Hamburg geblieben war – können gewiss keinen geliebten Menschen ersetzen, aber in dieser Situation der Gefangenschaft und des Ausgeliefertseins sind sie Gesprächspartner und Vertrauter zugleich. Noch zweieinhalb Jahre wird das Leben in Theresienstadt für Martha Glass dauern, rund 30 Monate, in denen sie immer wieder ihre Erlebnisse und Beobachtungen, ihre Gefühle und geheimen Gedanken niederschreiben und über ihr eigenes Verhalten Rechenschaft ablegen wird.

Die Politik der Machthaber war es, die Welt über den millionenfachen Mord zu täuschen und die Spuren der grenzenlosen Barbarei immer wieder zu beseitigen; Aufzeichnungen wie die von Martha Glass waren daher lebensgefährlich, und ihre Entdeckung hätte für die Chronistin den sicheren Tod bedeutet. Aber waren sie in dem von Elend, Hunger und Angst beherrschten Lageralltag nicht zugleich auch lebensrettend, ein Mittel gegen psychische Selbstaufgabe und innerliche Vereinsamung? Das Tagebuchschreiben entlastet vom Druck der ungesagten Worte. Tagebücher erzählen – in einem doppelten Sinn – Geschichten vom Überleben:

Menschen schreiben von ihrer Anstrengung, in einer mörderischen Zeit am Leben zu bleiben: im Trommelfeuer an der Front, zu Hause im Bombenhagel, in der Zwangsgemeinschaft des Gefangenenlagers, auf der Flucht und im Chaos des Jahres 1945. Überleben heißt aber auch, daß die Tagebuchschreiber – wie jede professionelle Autorin und jeder professioneller Autor – von der gleichen Kraft getrieben werden: vom leidenschaftlichen Wunsch, sich schreibend zu retten. Mein Tagebuch. Geschichten vom Überleben 1939–1947, hrsg. v. Heinrich Breloer, Köln 1984, S. 7.

Anders als in Memoiren ist das Erzählen in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem Erlebten nicht von den späteren Einsichten des Rückblickenden geleitet, anders als in einer Autobiografie, in der die persönlichen Erlebnisse eines bestimmten Lebensabschnittes in den Horizont einer kontinuierlich dargestellten Lebensgeschichte integriert und nicht selten als Auslöser oder Beweis für spätere Entwicklungen gedeutet werden, stehen in einem Tagebuch die täglich oder unregelmäßig festgehaltenen Eindrücke unverbunden nebeneinander. Sie vermögen nur den jeweiligen Augenblick zu skizzieren und geben das Geschehen so wieder, wie es sich der Autorinoder dem Autor zum Zeitpunkt der Niederschrift darstellt. Gerade diese Konzentration auf kurze Zeitausschnitte und das fehlende Wissen über Zusammenhänge und Folgen von Ereignissen und Handlungen machen die Einzigartigkeit und Authentizität eines Tagebuchs aus. Hätte Martha Glass statt eines Tagebuchs später eine Autobiografie geschrieben, so wäre dem Leser ein ganz anderer, in jedem Fall distanzierterer Eindruck von Theresienstadt vermittelt worden. Viele Details des ganz „normalen“ Tagesablaufs wären längst in Vergessenheit geraten oder aus der Entfernung für nicht erzählenswert befunden worden. So aber erschließt sich uns in dem vorliegenden Bericht die Wirklichkeit der Gefangenschaft in ihren ganz alltäglichen Erscheinungen und lässt, nicht zuletzt durch die teilweise stereotype Wiederholung „banaler“ Einzelheiten wie Essensplänen, Inhalten von Paketen oder Hygienevorkehrungen, erkennen, welche Bedeutung in Zeiten äußerster Not so elementaren Über-Lebensbedingungen wie Essen, Sauberkeit und Gesundheit zukommt.

In Theresienstadt wie in anderen Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslagern wurden, ungeachtet der Gefahr, die damit verbunden war, Tagebücher geschrieben; viele sind erhalten und können heute in Archiven und Gedenkstätten eingesehen werden. Anders als Autobiografien und Erinnerungen, deren Zahl seit den 1980er-Jahren ins fast Unüberschaubare gewachsen ist, sind Tagebücher seltener und später publiziert worden. Die erste Publikationswelle von Autobiografien Verfolgter gab es unmittelbar nach Kriegsende. In den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren wurde auf diesem Gebiet vergleichsweise wenig publiziert. Ab den 1980er-Jahren setzte eine wahre Flut von Veröffentlichungen ein.[II] Auch von der Forschung wurde dieses Genre zunächst vernachlässigt. Inzwischen gibt es einige Arbeiten, die Tagebücher aus Theresienstadt in den Blick nehmen.[III] Deren Verfasser und Verfasserinnen waren sowohl einfache Ghettobewohner als auch solche mit einer zentralen Funktion für die Ghettogemeinschaft, wie etwa Egon Redlich.[IV] Zugleich rückte auch die Frage nach der Bedeutung des Tagebuchschreibens für die Ghetto-Bewohnerinnen und -Bewohner in den Blick.[V] Tagebücher können eine wichtige Quelle darstellen, um die täterzentrierte Perspektive auf die Opfer des Nationalsozialismus aufzubrechen.[VI] Das vorliegende Tagebuch ist eines der wenigen und zugleich das umfangreichste zeitgenössisch verfasste Dokument von einem Hamburger oder einer Hamburgerin.[VII] Obwohl über 20 Jahre seit der Erstveröffentlichung von Martha Glass‘ Tagebüchern vergangen sind, besitzen sie so noch immer ein Alleinstellungsmerkmal, was die Bedeutung dieses historischen Dokuments unterstreicht.

Martha Glass wurde am 31.1.1878 als Martha Stern in Mönchen-Gladbach, damals noch München-Gladbach, geboren und wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Der Vater war von Beruf Kaufmann, die Mutter Hausfrau.

Martha Glass als junge Frau. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00534. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Martha war sehr sportlich, spielte Tennis, ging schwimmen und fuhr Fahrrad, was Ende des 19. Jahrhunderts bei Mädchen und Frauen nicht unbedingt üblich war. Der Vater ermöglichte seiner musikalischen Tochter im Anschluss an das Lyceum, das sie mit der Mittleren Reife abschloss, eine Ausbildung als Sängerin und Pianistin in Düsseldorf.

In ihrer Heimatstadt lernte Martha Stern 1902 den 39-jährigen Hermann Glass (8.11.1863–19.1.1943) kennen; er stammte aus Stanowitz bei Breslau (heute Stanowice bei Wroclaw in Polen), lebte aber bereits seit einigen Jahren in Hamburg. Hier hatte er 1899 ein Geschäft für Damenkonfektion an der Stadthausbrücke eröffnet, in einem der damals vornehmsten Wohn- und Geschäftshäuser der Hamburger Innenstadt, dem sogenannten „Millionenbau“. Der „Millionenbau“ wurde 1889 / 90 von den Architekten Hallier und Fittschen erbaut und erhielt seinen Namen auf Grund der bis dahin ungewöhnlich hohen Baukosten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört. Heute steht an derselben Stelle ein modernes Gebäude.

Am 9.8.1903 Laut der Einkommenssteuererklärung 1939 von Hermann Glass (StaHH 621-1/84_20) heiratete das Paar am 8.8.1903. heiratete das Paar und ließ sich in Hamburg nieder. Im Laufe der 39 Jahre, die Martha und Hermann Glass in der Hansestadt verbringen sollten, wohnten sie in den Stadtteilen Rotherbaum, Eppendorf, Harvestehude, jenen Vierteln also, in denen ein Großteil des jüdischen Bürgertums zu Hause war. 70 Prozent der jüdischen Bevölkerung lebten Anfang der 1930er-Jahre in den Stadtteilen Harvestehude, Rotherbaum, Eppendorf und Eimsbüttel. Martha und Hermann Glass wohnten nacheinander Hansastraße 74, Isestraße 6, Beim Andreasbrunnen 5 und Abteistraße 35. 1904 wurde ihre Tochter Edith geboren, 1912 die zweite Tochter, Ingeborg.

Martha mit Edith als Baby. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00535. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Marthas Töchter Edith und Inge. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00536. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Martha und ihre Tochter Edith im Boot. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00537. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Edith mit ihrem Vater Hermann Glass am Strand. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00538. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Martha, Hermann (?) und Tochter Edith am Strand. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00539. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Ein Jahr zuvor hatte Hermann Glass ein Modegeschäft an der Mönckebergstraße / Ecke Bergstraße eröffnet. Er war zugleich Bauherr und Eigentümer des gesamten Gebäudes; Fritz Höger, der künftige Erbauer des Chilehauses, war sein Architekt. Das Haus erhielt den Namen seines Bauherrn und die Bezeichnung „Haus Glass“ wurde als Mosaik in den Bürgersteig eingelassen. Das Mosaik hat den Nationalsozialismus und den Krieg unbeschadet überstanden und war bis in die 1950er-Jahre als Martha Glass Hamburg noch einmal besuchte zu sehen. Vgl. Reisetagebuch von Martha Glass, IGdJ-Archiv, 14-039. Bereits 1912 ging das Modegeschäft in Konkurs und Hermann Glass wurde Haus-, Hof- und Gütermakler.

Modehaus Glass, Mönckebergstraße / Bergstraße. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, BAU 00380A+B.

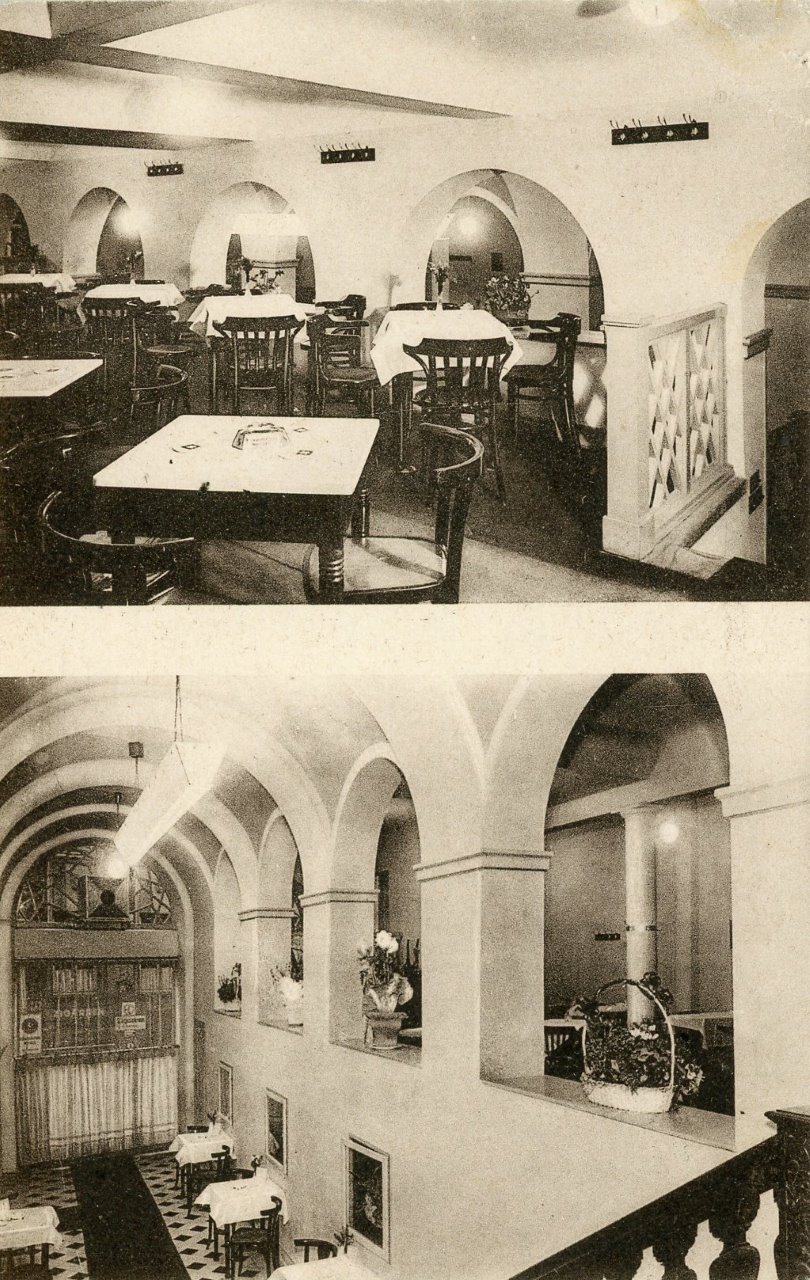

Er erwarb Immobilien und verpachtete sie, so unter anderem das Restaurant „Reichskanzler“ an den Colonnaden / Ecke Große Theaterstraße. In den 1920er-Jahren leitete er darüber hinaus eine Handelsvertretung; sein Büro befand sich weiterhin in seinem Haus an der Mönckebergstraße. Hermann und Martha Glass waren überzeugte Demokraten; Hermann wählte sozialdemokratisch, Martha die links-liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP).

Postkarte des „Reichskanzlers“. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, BAU00381.

Das Ehepaar hatte einen großen Bekannten- und Freundeskreis; zu ihm zählten unter anderen die Familien Robinsohn und Hirschfeld Im Zuge der „Arisierung“ jüdischer Firmen waren die Gebrüder Hirschfeld Ende 1938 gezwungen, ihr Modehaus am Neuen Wall aufzugeben. Übernommen wurde das Haus von der Firma Franz Fahning. Anfang 1939 mussten auch die Gebrüder Robinsohn ihr Geschäft Poststraße / Neuer Wall „verkaufen“. Für eine umfassende Untersuchung zur „Arisierung“ in Hamburg vgl. Frank Bajohr, „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung jüdischer Unternehmer 1933–1945, Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte 35, Hamburg 1997. – beide besaßen große Konfektionshäuser in der Hamburger Innenstadt–, die Familie Karlsberg (Generalvertreter der britischen Cunard-Linie für Deutschland), der Hamburger Repräsentant des Berliner Ullstein-Verlages, Felix Wolff, und seine Frau Martha, Max Samson und seine Frau Rose, Familie Leon Ekert (Import von Sportgeräten), der Zahnarzt Dr. Max Brandenstein und Frau, Arthur und Hedwig Martienssen, Johannes und Jenny Kahn. Hermann Glass war ein leidenschaftlicher Skatspieler, Martha spielte Bridge. Da sie gallenleidend war, fuhr sie regelmäßig zur Kur, unter anderem nach Karlsbad (heute Karlovy Vary in Tschechien).

Familie Glass mit weiteren (nicht namentlich bekannten) Personen. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00540. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Ehepaar Glass am Frühstückstisch, Hamburg, März 1933. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00530.

In den bürgerlichen Kreisen jener Zeit galt eine Künstlerkarriere, verbunden mit öffentlichen Auftritten, für eine Frau als unpassend, und so verstand es sich von selbst, dass Martha Glass auf die Ausübung ihres Berufes verzichtet hatte. Gleichwohl war sie in ihrem Herzen immer Künstlerin; ihr Ausspruch: „Das einzige, was mich interessiert, ist die Musik!“ ist ihren Kindern immer in Erinnerung geblieben. Das Musikhaus Steinway engagierte sie zeitweise als Pianistin und ließ sie potentiellen Käufern in ihrem privaten Musiksalon Steinway-Flügel vorführen. Im Übrigen sang und spielte sie nur im Kreise der Familie oder vor Freunden und gehörte mit ihren beiden Töchtern dem Tempelchor des Liberalen Israelitischen Tempelverbandes an. Der Tempelverband war einer von drei Kultusverbänden, die für die religiösen Interessen der Jüdischen Bürgerinnen und Bürger Hamburgs zuständig waren. 1931 wurde der neue Tempel in der Oberstraße eingeweiht (heute Rolf-Liebermann-Studio des NDR). Der traditionsreiche Tempelchor stand im Dienst des Liberalen Tempelverbandes und wurde seit 1925 von Georg de Haas geleitet. Sie war Mitglied der Singakademie, einer „Vereinigung von Freunden der Tonkunst zum Zwecke des Studiums und der Aufführung ernsten, vorzugsweise religiösen Gesanges“ So die offizielle Bezeichnung., die am Bußtag, während des Winters und in der Osterwoche öffentliche Konzerte in der Musikhalle und im Michel gab und vom Philharmonischen Orchester begleitet wurde; Ende der 1920er-Jahre wurde der Chor von dem renommierten Dirigenten Eugen Papst geleitet. Martha Glass hatte ein Abonnement in der Oper und besuchte auch sonst die Theater in der Hansestadt. Ihre Lieblingskomponisten waren Richard Strauss und Gustav Mahler, ihre Lieblingsoper war Bizets „Carmen“. Marthas Stimmlage war Mezzosopran. So liegt es nahe, dass sie sich gerade auch mit der Rolle der Carmen sehr identifiziert hat.

Edith und Inge Glass. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00543. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Edith Glass 1922. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00544. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

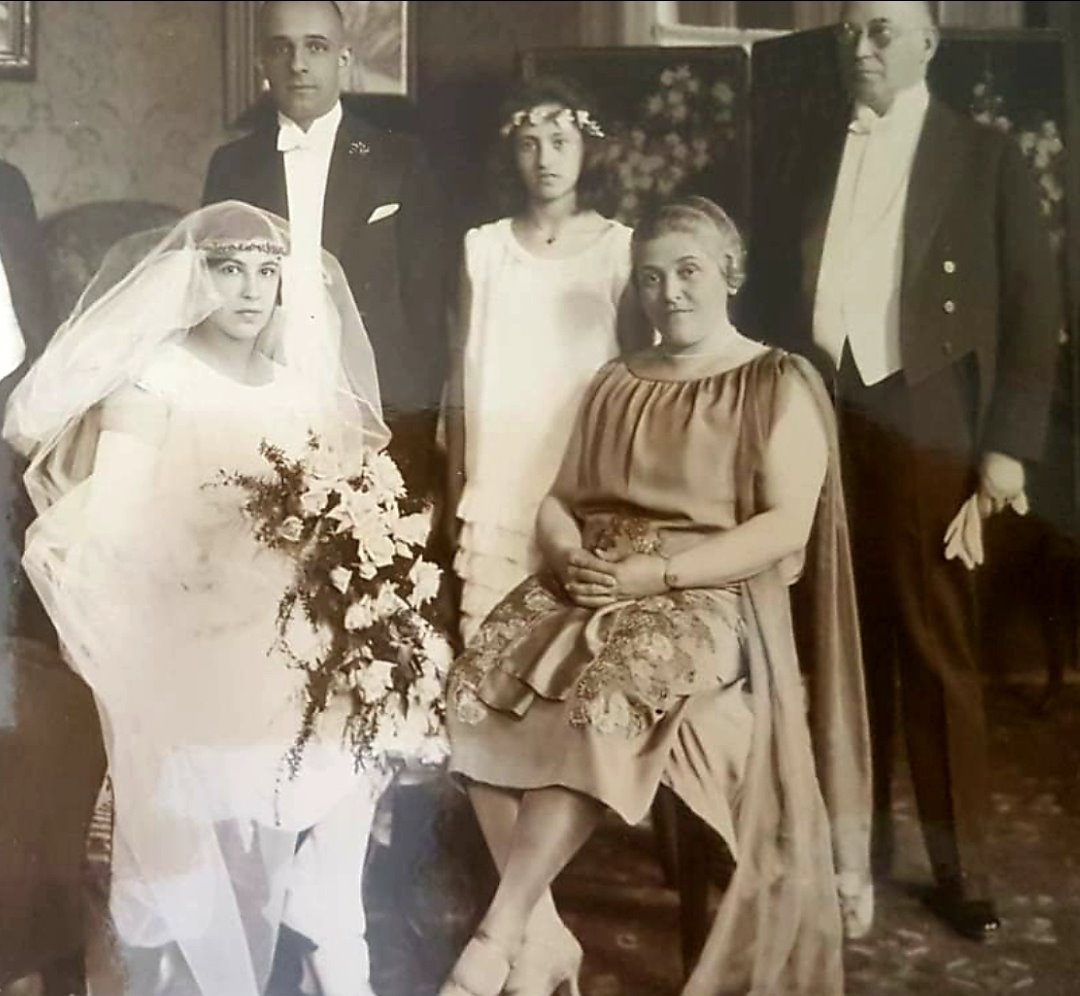

Martha und Hermann auf der Hochzeit ihrer Tochter Edith. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00545. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Martha und ihre Enkelin. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00546. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Der Leidensweg der jüdischen Bevölkerung begann bereits viele Jahre vor den 1941 im großen Umfang einsetzenden Deportationen in die Konzentrations- und Vernichtungslager, denn der NS-Staat etablierte sich im Zeichen von rassistischer Propaganda und organisiertem Terror. Dieser erreichte am 1.4.1933 seinen ersten Höhepunkt: Die Bevölkerung wurde zum Boykott jüdischer Geschäfte, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen aufgerufen; SA-Männer standen vor den Eingängen Wache, und zahllose Schaufenster wurden beschmiert. Am 10. Mai gaben studentische Verbände die Parole „Wider den undeutschen Geist“ aus und verbrannten die Werke jüdischer und linker Autoren und Autorinnen auf dem Scheiterhaufen. In Hamburg fanden die Bücherverbrennungen am 15. und 30.5.1933 statt. An dem Autodafé Ende Mai beteiligten sich auch die Hitler-Jugend und der Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband. Vgl. dazu den Katalog der 2013 in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg gezeigten und von Wilfried Weinke kuratierten Ausstellung „Wo man Bücher verbrennt...“ Verbrannte Bücher, verbannte und ermordete Autoren Hamburgs. Der Staat erließ eine Flut von rassistischen Gesetzen. Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns“ vom 7.4.1933 wurden alle jüdischen Beamten aus dem öffentlichen Dienst, aus Schulen, Universität, Verwaltung, Gerichten, Theatern, Orchestern, aus Vereinen und Berufsverbänden entlassen. Am 15.9.1935 verabschiedeten die Nationalsozialisten auf ihrem Reichsparteitag in Nürnberg zwei Gesetze, mit denen die Diskriminierung und der Ausschluss der deutschen Jüdinnen und Juden aus der Gesellschaft legalisiert wurden. Zum einen geschah dies mit dem „Reichsbürgergesetz“, das den Juden die politischen Rechte, das heißt die rechtliche Gleichstellung aberkannte, zum zweiten mit dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, das Eheschließungen oder außereheliche Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden untersagte. Das Übertreten dieses Gesetzes wurde als sogenannte „Rassenschande“ schwer bestraft.

Viele kleinere jüdische Geschäftsleute waren gezwungen, ihr Unternehmen zu schließen oder an Nichtjuden zu verkaufen. Jüdische Unternehmer wurden von den Behörden generell streng überwacht, der geringste Verstoß gegen die Vorschriften zog strenge Strafen nach sich. Wer emigrieren wollte, musste ein Viertel seines Vermögens als „Reichsfluchtsteuer“ zurücklassen. Im April 1938 hatten alle Juden ihr gesamtes Vermögen über RM 5000.- (inklusive Hausrat, Schmuck, Versicherungen) anzumelden. Jede Verpachtung oder Veräußerung jüdischen Besitzes bedurfte der behördlichen Genehmigung. Jüdische Künstlerinnen und Künstler, die an städtischen und privaten Theatern sowie in Orchestern beschäftigt waren, wurden, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in den ersten Jahren nach der Machtübergabe an Hitler entlassen. Diejenigen unter ihnen, die an ihrem Beruf festhalten wollten, hatten nur die Wahl, zu emigrieren oder sich aktiv im Jüdischen Kulturbund zu engagieren. Der Kulturbund war das einzige Forum, das nach 1933 in über 80 deutschen Städten unter strenger Kontrolle der NS-Behörden einem ausschließlich jüdischen Publikum ein umfangreiches künstlerisches Programm mit Theater, Konzerten, Ausdruckstanz, Kabarett, Vorträgen und Kunstausstellungen bot. In Hamburg wurde er 1934 eröffnet. Felix Wolff war eines seiner Vorstandsmitglieder. Ingeborg Glass, die ihr Studium der Romanistik, Theater- und Zeitungswissenschaften in München wegen ihrer jüdischen Herkunft hatte abbrechen müssen, engagierte sich im Hamburger Kulturbund als Sekretärin und „Scriptgirl“. Auch Hermann und Martha Glass hatten sich dem Bund angeschlossen und besuchten seine Veranstaltungen. Zu ihren Freunden gehörten der Dirigent und Chef des Frankfurter Kulturbund-Orchesters, Hans-Wilhelm Steinberg, und der populäre Kabarettist des Berliner Kulturbundes, Max Ehrlich. Wenn diese beiden Künstler auf der Kulturbund-Bühne in Hamburg gastierten, wohnten sie bei den Glassens. Die nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ständig in ihrer Existenz bedrohte Künstler- und Zuschauervereinigung war sowohl auf finanzielle Unterstützung als auch auf Sachspenden angewiesen. Martha Glass stellte unter anderem Teile ihres Haushalts, Möbel oder Geschirr, als Requisiten für die Theateraufführungen zur Verfügung. Zum Hamburger Kulturbund vgl. Barbara Müller-Wesemann, Theater als geistiger Widerstand. Der Jüdische Kulturbund in Hamburg 1934-1941, Stuttgart 1996.

Ingeborg Glass um 1937. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00524.

Martha und Hermann Glass vermutlich während eines Italien-Urlaubes, aufgenommen am 14.11.1937. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00531.

Martha Glass auf Capri, Juni 1938. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00529.

Im Spätherbst 1938 wurde den Juden das Leben in Deutschland zunehmend erschwert. Am 28.10.1938 wurden alle in Deutschland lebenden polnischen Juden über die polnische Grenze abgeschoben, darunter auch die Eltern und Geschwister von Herschel Grynszpan aus Hannover. Der junge Grynszpan selbst befand sich in Paris; als er von der Deportation der Eltern erfuhr, erschoss er den deutschen Botschaftsangehörigen Ernst vom Rath und lieferte mit dieser Tat den Vorwand für die Pogrome vom 9. auf den 10.11.1938. SA und SS schändeten rund 400 Synagogen und zerstörten rund 7.500 jüdische Geschäfte; fast 100 Menschen wurden ermordet, etwa 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager verschleppt. Auf die Novemberpogrome folgten zahlreiche antijüdische Maßnahmen. Die jüdische Bevölkerung musste für sämtliche Schäden aufkommen; als „Sühneleistung“ für den Mord an vom Rath wurde die Zahlung von 1 Milliarde Reichsmark verlangt, und jeder jüdische Bürger musste 25 Prozent seines Vermögens beisteuern. Außerdem wurden fällige Versicherungsleistungen in Höhe von 225 Millionen Reichsmark vom Staat einbehalten, und schließlich hatten die Juden das „Straßenbild wiederherzustellen“. Zur sogenannten Polenaktion im Jahr 1938 vgl. unter anderem Trude Maurer, Abschiebung und Attentat. Die Ausweisung der polnischen Juden und der Vorwand für die „Kristallnacht“, in: Walter H. Pehle (Hrsg.), Der Judenpogrom 1938: Von der Reichkristallnacht zum Völkermord, Frankfurt am Main 1988, S. 52-73; Beate Meyer, Das Schicksalsjahr 1938 und die Folgen, in: Beate Meyer (Hrsg.), Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden 1933-1945, Hamburg 2006, S. 25-32 sowie Sybil Milton, The Expulsion of Polish Jews from Germany. October 1938 to July 1939, in: Leo Baeck Institute Year Book 29 (1984) 1, S. 169-174. Unter der umfangreichen Forschung zu den Novemberpogromen 1938 ist etwa zu nennen: Wolfgang Benz, Gewalt im November 1938. Die Reichskristallnacht. Initial zum Holocaust, Bonn 2018; Raphael Gross, November 1938. Die Katastrophe vor der Katastrophe, München 2013; Harald Schmid, Erinnern an den „Tag der Schuld“. Das Novemberpogrom von 1938 in der deutschen Geschichtspolitik, Forum Zeitgeschichte 11, Hamburg 2001 sowie der von der Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas und der Stiftung Topographie des Terrors 2018 herausgegebene Katalog zu der Ausstellung „Kristallnacht“. Antijüdischer Terror 1938. Ereignisse und Erinnerung“.

Bis Kriegsbeginn im September 1939 waren die Juden aus allen deutschen Wirtschaftszweigen vertrieben und damit so gut wie jeder beruflichen Existenzmöglichkeit beraubt. Alle jüdischen Betriebe und Einzelhandelsgeschäfte wurden geschlossen bzw. „zwangsarisiert“, kein Jude durfte von nun an über sein Vermögen frei verfügen. Jüdische Verlage, Buchhandlungen und Vereinigungen wurden aufgelöst. Bereits 1933 war Hermann Glass wie alle jüdischen Makler aus dem Reichsbund deutscher Makler ausgeschlossen worden, bis 1938 jedoch noch im Besitz seiner Zulassung als Hypotheken-Makler. Von diesem Zeitpunkt an war es ihm nicht mehr gestattet, eine Berufsbezeichnung hinter seinem Namen zu führen.

Martha und Hermann Glass mit ihrer Tochter Edith an der Elbe, Ostern 1939. Mit freundlicher Genehmigung der Familie von Martha Glass.

Im August 1939 wurde das Geschäftshaus in der Mönckebergstraße / Ecke Bergstraße im Zuge der „Arisierung“ an einen Hamburger Kaufmann zwangsverkauft. Die Verkaufssumme wurde vom neuen Eigentümer auf ein „Sicherungskonto“ überwiesen, über das Hermann Glass nur mit Zustimmung des Oberfinanzpräsidenten, also gar nicht verfügen konnte. Hermann Glass mietete sich nun im Haus an der Mönckebergstraße ein Kontor und ging den Verwaltungsaufgaben nach, die ihm noch geblieben waren. Im Juni musste er ein weiteres Haus am Steindamm / Kleiner Pulverteich[VIII] verkaufen, dessen Eigentümer er zur Hälfte war; Staatsarchiv Hamburg [im folgenden: StaHH], 314-15 Oberfinanzpräsident (Devisenstelle und Vermögensverwertungsstelle) 1938 R/3149. Ende Juni 1941 wurde er gezwungen, sein Büro aufzugeben.

Hermann Glass lesend, 1939. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, PER00533.

Wohnhaus der Familie Glass, Abteistraße 35.

IGdJ-Bilddatenbank,

Sammlung Müller-Wesemann, BAU00379.

Hermann und Martha Glass lebten sehr zurückgezogen und hielten sich fast nur noch in ihrem Haus in der Abteistraße auf. Ihre älteste Tochter Edith hatte nach dem Tod ihres ersten Mannes Rudolph Eichholz wieder geheiratet und lebte mit ihrem nichtjüdischen Ehemann Reinhard Benecke und ihrer Tochter aus erster Ehe in Berlin. Renate, geboren 1926, war jüdisch und musste seit Beginn der Deportationen versteckt leben. Die jüngere Tochter Inge war 1938 nach Italien emigriert und hatte dort ihren späteren Ehemann, Edgar Tuteur, kennengelernt. Martha hatte ihre Tochter Inge 1938 in Neapel besucht. Die deutschen Juden besaßen zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine Pässe mehr; die Nationalsozialisten hatten Martha Glass bei der Konfiszierung der Pässe jedoch übersehen. Auch der Bekannten- und Freundeskreis war auf Grund von Auswanderungen inzwischen sehr viel kleiner geworden. Während in den Jahren bis 1937 jeweils etwa 10 Prozent der jüdischen Bevölkerung ausgewandert waren, stieg der Anteil im Jahr 1938 auf 24 Prozent. Ina Lorenz / Jörg Berkemann, Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39, Bd. 2 Monografie, Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden XLV, Göttingen 2016, S. 1019. Ina Lorenz und Jörg Berkemann verweisen außerdem auf die Schwierigkeiten einer genauen Schätzung der Auswanderungszahlen in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft, da die Emigration oft überstürzt und ohne Abmeldung erfolgte und zugleich in den Anfangsjahren auch eine nicht unerhebliche Rückwanderungsbewegung stattfand. Nach den Pogromen vom November 1938 setzte eine, von den Nazis auch so beabsichtigte, Massenflucht ein. Vgl. Kapitel XI Auswanderung aus Hamburg, in: Lorenz / Berkemann, Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39, Bd. 2 Monografie. Nachdem im September 1939 für Juden ein Ausgangsverbot ab 20 Uhr verhängt worden war, wurde die Vereinsamung der Betroffenen immer größer. Niemand wagte es, offen über den Terror zu reden, und so umschrieb der Vater in einem Brief an seine Tochter Inge die Situation mit den folgenden Worten: „Im übrigen sind Mutter und ich infolge des 8 Uhr Ladenschlusses stets im Hause.“ Brief an Inge Tuteur vom 8.5.1940, IGdJ-Archiv, Signatur 14-039.

Gegen die noch in Deutschland lebenden Juden richteten sich auch im privaten Bereich zahllose Sanktionen, die eine totale Demütigung, Ausplünderung, Entrechtung und Isolierung zum Ziel hatten.

Ende 1940 lebten in Hamburg 7.985 Juden, von ihnen waren 2.010 Juden 0 bis 40 Jahre, 2.812 Juden 40 bis 60 Jahre und 3.163 Juden über 60 Jahre alt. Ende 1942 wurden in Hamburg noch 1.805 Juden gezählt; das waren 8 Prozent der Juden, die 1925 in der Hansestadt gelebt hatten. Einen umfangreichen Überblick zur demografischen Entwicklung während der NS-Zeit geben Ina Lorenz / Jörg Berkemann, Die Hamburger Juden im NS-Staat 1933 bis 1938/39, Bd. 1 Monografie, Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden XLV, Göttingen 2016, für das Jahr 1940 vgl.: S. 96 und 124. Hermann und Martha Glass gehörten zu der großen Gruppe der über 60-jährigen. Die Frage, warum sie Deutschland nicht verlassen hatten, ist kaum abschließend zu beantworten.[IX] Der Grund für ihr Bleiben mag zum einen darin bestanden haben, dass sie, wie so viele Menschen ihrer Generation, in den ersten Jahren des Hitler-Regimes zunächst einmal die politische Entwicklung abgewartet hatten; die meisten waren der Meinung gewesen, dass „dieser Spuk“ bald vorbei sein würde. In den späteren Jahren fiel es ihnen schwer, die Kraft und den Mut aufzubringen, sich im Ausland ohne Geld eine neue Existenz aufzubauen. Wer emigrierte, musste nicht nur die sogenannte „Reichsfluchtsteuer“ bezahlen, sondern durfte weder Wertpapiere noch größere Summen an Bargeld mitnehmen. Überdies waren die Menschen mit den Verhältnissen in anderen Ländern und Kontinenten weit weniger vertraut als heute, und der Schritt in die Emigration bedurfte großer Anstrengungen. Niemand ahnte die Vernichtung der Jüdinnen und Juden, die Schoah, voraus, ein jeder hoffte, das Terrorregime irgendwie zu überstehen. Gleichwohl scheint Hermann Glass einen Antrag auf Auswanderung für sich und seine Frau gestellt zu haben, dem die Behörden ihre Zustimmung verweigerten. Die Bedingungen, unter denen eine Auswanderung hätte gelingen können, wurden durch das nationalsozialistische Regime zunehmend erschwert und schließlich unmöglich gemacht. In einem Brief an seine Tochter Inge schrieb er am 13.5.1941:

Mutter ist kein Auswanderungsmensch; sie verzichtet ungern. Ich selbst, liebe Inge, kann mich überall hineingewöhnen, nur arbeiten muß ich können, denn das ist mein Lebenselement seit meinem 13. Jahr. Heute aber versagen die Kräfte. Unsere Wanderung ist seit fast 1 ½ Jahren registriert, ob sie mal fällig wird, wissen die Götter. In einem Kloster unterkommen, jenseits von Gut und Böse, wie es zu seiner Zeit Hugo von Hofmannsthal (Jude) getan hat, das wäre mein Fall und Wunsch. Hier handelt es sich vermutlich um ein Missverständnis: Der österreichische DichterHugo von Hofmannsthal trat nie in ein Kloster ein. 1908 kam er auf einer Griechenlandreise als Besucher in das Kloster des heiligen Lukas. Im Anschluss an diese Reise schrieb er darüber eine Hirten- und Klosteridylle, die wie die Beschreibung eines Paradieses anmutet. Sie wurde mit zwei anderen Prosastücken in „Augenblicke in Griechenland“ veröffentlicht.

Mit Datum vom 23.10.1941 wurde Juden die Auswanderung aus Deutschland untersagt; zwei Tage später begannen die Deportationen. Bereits Ende Juli 1941 hatte Reichsmarschall Göring den Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, beauftragt, einen Gesamtplan für die „Endlösung der Judenfrage“ vorzulegen. Das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) mit dem Sicherheitsdienst der SS (SD) und der Sicherheitspolizei bestand seit September 1939. Heydrich war seit 1941 stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren; im Juni 1942 wurde er in Prag von einem tschechischen Emigranten erschossen. Sein Nachfolger war Ernst Kaltenbrunner; über ihm stand der Chef der SS, Heinrich Himmler, der Leiter der deutschen Polizei. Amt IV war die Gestapo, Leiter des Amtes IV B 4 war Adolf Eichmann. Auf der Wannseekonferenz am 20.1.1942 in Berlin (anwesend waren die SS , Vertreter des Justiz- und Innenministeriums und des Auswärtigen Amtes) wurde die bereits begonnene Vernichtung der Jüdinnen und Juden unter den NS-Behörden koordiniert. Rund 11 Millionen europäische Jüdinnen und Juden sollten in die von den Deutschen besetzten Gebiete im Osten deportiert werden. Jüdinnen und Juden im Alter von über 65 Jahren, gebrechliche jüdische Menschen ab 55 Jahren und jüdische Ehepartner aus nicht mehr bestehenden Mischehen sollten nach Theresienstadt, das sogenannte „Altersghetto“, geschickt werden. Auf Weisung des Reichssicherheitshauptamtes mussten die zu Deportierenden einen sogenannten „Heimeinkaufsvertrag“ unterzeichnen, mit dem sie sich verpflichteten, für ihre „Wohnsitzverlegung“ nach Theresienstadt sowie für Verpflegung und ärztliche Versorgung ihr gesamtes bewegliches Vermögen herzugeben. Die Deportation deutscher Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt begann im Juni 1942. Von Hamburg aus wurden insgesamt 17 Deportationen durchgeführt, davon elf nach Theresienstadt. Die ersten Deportationen ab Oktober 1941 gingen nach Lodz (Litzmannstadt), Minsk und Riga. Insgesamt wurden etwa 6.000 Jüdinnen und Juden aus Hamburg deportiert. Namentlich bekannt sind 8.877 jüdische Hamburgerinnen und Hamburger, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden oder durch Selbstmord starben. Die eigentliche Opferzahl liegt Schätzungen zufolge bei etwa 10.000. Vgl. das Gedenkbuch Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Bearbeitet von Jürgen Sielemann unter Mitarbeit von Paul Flamme. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg. Hamburg 1995; Tobias Brinkmann, Migration, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, 22.09.2016. [2.7.2020]

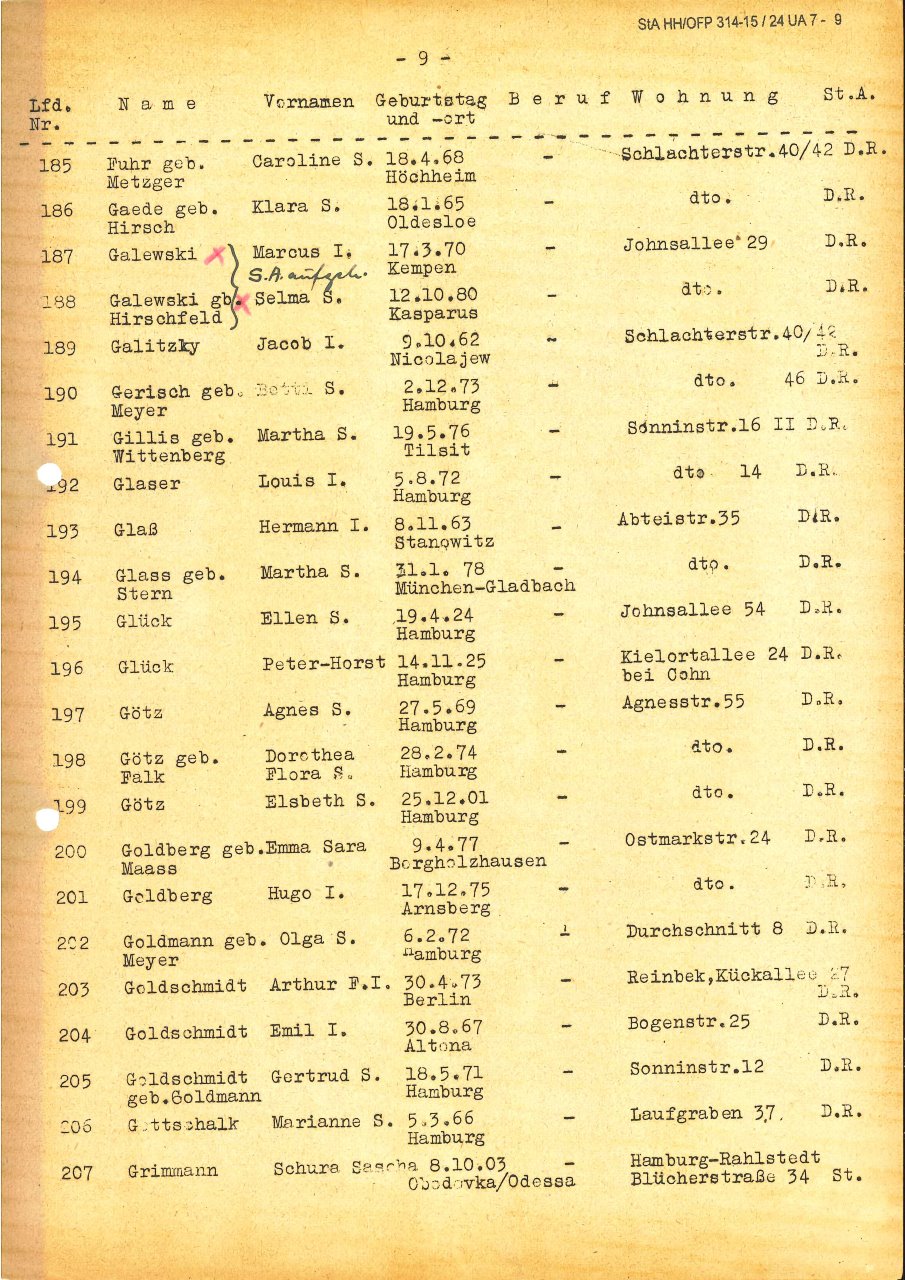

Für die Zusammenstellung der Transporte aus Hamburg verlangte der Chef des Judendezernats in der Gestapo-Leitstelle, Claus Göttsche, die Herausgabe der Steuerkartei der jüdischen Gemeinde, der alle Hamburger Jüdinnen und Juden als Zwangsmitglieder angehörten. Der Befehl zur „Wohnsitzverlegung“ kam per Einschreiben, Absender war die Gestapo. Die Wohnung war sauber und aufgeräumt zu verlassen, der Wohnungsschlüssel musste beim zuständigen Polizeirevier abgegeben werden. Zum festgesetzten Termin hatten sich die Betroffenen in einer „Sammelstelle“ einzufinden. Sammelstellen waren die Provinzialloge in der Moorweidenstraße 36, die Volksschule Schanzenstraße 120, die Talmud-Tora-Schule, Grindelhof 30, das Gemeindehaus in der Beneckestraße und das jüdische Gemeinschaftshaus, Hartungstraße 9 / 11.

Nur das Nötigste an Kleidung und Bettzeug sowie Verpflegung für drei Tage durften mitgebracht werden. Insgesamt sollte das Gepäck nicht mehr als 50 kg wiegen.

Bei der Ankunft in der Sammelstelle musste ein Vermögensverzeichnis vorgelegt werden, und die gesamte Habe wurde kontrolliert. Angehörige der Gestapo konfiszierten Schmuck und Wertpapiere, die sich verbotenerweise im Gepäck befanden, und spätestens bei der Ankunft im Lager steckten SS und Wachpersonal die offiziell erlaubten 100 Reichsmark Taschengeld ein. In der Sammelstelle teilten Helfer der Jüdischen Gemeinde warme Kleidung und Essen aus, das in der Volksküche des Gemeinschaftshauses in der Hartungstraße, den heutigen Kammerspielen, zubereitet worden war. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages wurden die Menschen auf Lastwagen zum Hannoverschen Bahnhof Der Hannoversche Bahnhof lag hinter dem Hauptbahnhof; er wurde im Krieg zerstört.[X] gefahren und von dort aus mit dem Zug nach Osten verschleppt. Familienangehörige, die nicht auf der Liste standen, konnten freiwillig mitkommen.

Am 24.11.1941 soll die Gestapo in Hamburg Hermann Glass versichert haben, er müsse „in Anbetracht seines Alters mit der Evakuierung“ nicht rechnen. Dies geht aus einem Brief des Schwiegersohns vom 30.11.1941 hervor. StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident (Devisenstelle und Vermögensverwertungsstelle) 1938 R/3149. Hermann Glass war zu diesem Zeitpunkt 78, seine Frau Martha 63 Jahre alt. Knapp acht Monate später erhielt das Ehepaar den Befehl, sich am 18.7.1942 zwecks „Wohnsitzverlegung“ Bei der ersten Deportation nach Lodz hatte man noch von „Evakuierung“ gesprochen, danach war nur noch von „Abwanderung“ die Rede. Deportationen nach Theresienstadt hießen „Wohnsitzverlegung“. in der Sammelstelle einzufinden. Einen Tag später, am 19. Juli, wurden sie mit rund 800 anderen Hamburger Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt deportiert, wo sie am folgenden Tag eintrafen. Der erste Transport von Hamburg nach Theresienstadt hatte vier Tage zuvor, am 15.7.1942, stattgefunden. Deportiert wurden dabei 925 Menschen. Das Haus in der Abteistraße wurde versiegelt; Wohnungseigentum und Vermögen wurden gemäß Verfügung des Reichsstatthaltersvom Oberfinanzpräsidenten „zugunsten des Deutschen Reiches“ eingezogen. StaHH, 314-15 Oberfinanzpräsident (Devisenstelle und Vermögensverwertungsstelle) 1938 R/3149.

Auszug aus der Namensliste der Deportation nach Theresienstadt vom 19. Juli 1942. StaHH, 314-15, Oberfinanzpräsident, Nr. 24 UA 7 (D.R. = Deutsches Reich)

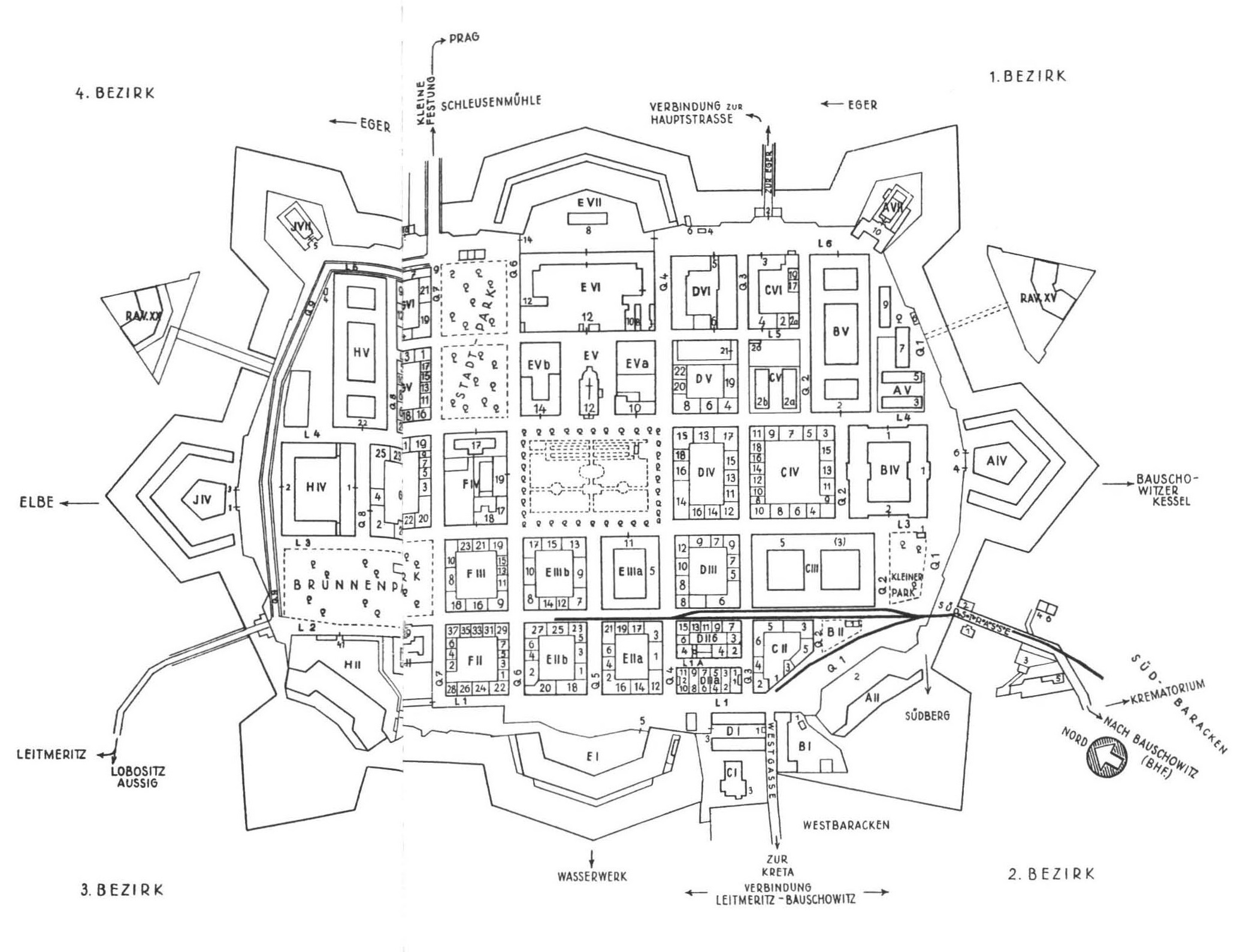

Erklärungen zum Lagerplan

Plan des Lagers

Theresienstadt.

Aus:

IGdJ-Archiv,

Nachlass Felix

Epstein, 45.054-0.

Theresienstadt (Terezín) wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom österreichischen Kaiser Joseph II. als Militärstadt errichtet und liegt rund 60 km nördlich von Prag, nahe der Einmündung der Eger in die Elbe. Joseph II. wählte den Namen zu Ehren seiner Mutter, der Kaiserin Maria Theresia. Theresienstadt war ein sternförmiger Festungsbau mit acht bis zwölf Meter hohen Wällen und sechs Toren; außerhalb gelegen waren die Sokolovna Vereinshaus und Turnhalle der tschechischen Turnerschaft. Das Gebäude wurde im Lager zunächst als Krankenhaus, schließlich als Gemeinschaftshaus und Theatersaal genutzt., das Militärhospital, der Wasserturm, einige Zivilhäuser sowie die sogenannte „Kleine Festung“, das Gefängnis. Auf den inneren Wällen wuchsen Gras und Bäume. Die zweistöckigen Kasernen aus dem 18. Jahrhundert waren mit Laubengängen und Höfen ausgestattet. Im Zentrum befand sich ein großer rechteckiger Stadtplatz (110m x 70m), der eigens für Militärparaden angelegt worden war. Neben anderen Militärbauten Werkstätten, Magazinen und einem Offizierskasino gab es über 100 Jahre alte Privathäuser, die primitiv gebaut und mit gänzlich unzureichenden sanitären Einrichtungen versehen waren. Die ungepflasterten Straßen wirbelten bei Trockenheit und Wind riesige Staubwolken auf, bei Regen versank man im Schlamm. Bevor das Lager errichtet wurde, hatten hier etwa 7.000 Menschen gelebt, je zur Hälfte Zivilisten und Militär.

Im März 1939 wurden die von den Deutschen okkupierten tschechischen Gebiete dem Deutschen Reich als „Protektorat Böhmen und Mähren“ angegliedert; um die Jahreswende 1941 / 42 wurde die Garnison aus Theresienstadt abgezogen. „Die zivile Bevölkerung des Ortes, etwa 3.700 Einwohner, wurde im Juli 1942 vollständig ausgesiedelt,“ um dem geplanten Lager Platz zu machen.[XII] Theresienstadt, ein Zwangslager der SS, diente als Durchgangsstation für die Deportation der Gefangenen in die Vernichtungslager im Osten Europas. Im Herbst 1941 zunächst als Sammelort für böhmische und mährische Juden eingerichtet, wurde es 1942 zum „Altersghetto“ für Juden aus dem „Altreich“ Gemeint war damit Deutschland ohne die besetzten Gebiete., erklärt. Vom 24.11.1941 bis zum 20.4.1945 wurden insgesamt rund 141.000 Menschen nach Theresienstadt verschleppt. „Der Höchststand der Population war mit 53.004 Menschen im September 1942 erreicht.“[XIII] 15.000 KZ-Häftlinge kamen kurz vor dem Ende des Krieges mit Evakuierungstransporten dazu.[XIV] Mit über 75.000 Gefangenen stellten die Tschechen aus dem „Protektorat“ die größte Gruppe, gefolgt von 42.345 Deutschen. Im Lager befanden sich auch 15.324 Österreicher, beinahe 4.897 Holländer und 466 Dänen. Zudem 1.270 Menschen aus Polen und 1.074 aus Ungarn.[XV] Das Durchschnittsalter der Männer betrug 44,7 Jahre, das der Frauen 50,1 Jahre. Rund 31.000 der deutschen Gefangenen waren älter als 61 Jahre, knapp 6.000 waren zwischen 46 und 60 Jahre alt. Stand 1.10.1944. Vgl.: Adler, Theresienstadt, S. 44. Die Mehrzahl der Gefangenen stammte aus dem mittleren Bürgertum. Im Dezember 1942 waren 3.500 Kinder unter 15 Jahren registriert, im Dezember 1944 nur noch 815. Insgesamt hielten sich dort Wolfgang Benz zufolge etwa 15.000 Kinder zeitweise auf.[XVI] Trotz eines strengen Verbotes wurden in Theresienstadt etwa 230 Kinder geboren. Nach der Geburt wurden Mutter und Kind in der Regel sofort in ein Vernichtungslager deportiert.

Die Häftlinge sprachen verschiedene Sprachen, hatten ihre nationalen Sitten und Gebräuche und waren unterschiedlichen Glaubens; es gab Katholiken, Protestanten und Menschen, die sich zu einem orthodoxen, konservativen oder liberalen Judentum bekannten oder gar keiner Religion angehörten. Die offizielle Lagersprache war deutsch.

An der Spitze des Lagers stand als Vertreter der SS der Lagerkommandant; nacheinander waren dies Dr. Siegfried Seidel, Anton Burger seit Juli 1943 und Karl Rahm seit Februar 1944. Das Lager wurde mit Hilfe von jüdischen Fachleuten aus Verwaltung, Wirtschaft, Technik, Medizin, Handwerk sowie Bauarbeitern und Hilfskräften aufgebaut. Von Beginn an war geplant, dass eine von den Gefangenen gestellte, jüdische „Ghettoverwaltung“ die Organisation des Lagerlebens übernehmen sollte. Es gab sowohl einen „Judenältesten“ als auch einen „Ältestenrat“, wobei letzterer vom „Judenältesten“ ernannt wurde und bis zu 27 Mitgliedern hatte.[XVII] Erster Judenältester war Dr. Jakob Edelstein aus Prag. Im Januar 1943 übernahm diesen Posten Dr. Paul Eppstein aus Berlin, und Jakob Edelstein wurde sein Erster Stellvertreter. Im September 1944 trat Dr. Benjamin Murmelstein aus Wien an die Stelle Eppsteins.

Die Verwaltung umfasste fünf Hauptabteilungen:

Zusätzlich eingerichtet wurden eine Arbeitszentrale, die Jugendfürsorge, die Freizeitgestaltung, das Sicherheitswesen, die Zentralevidenz Eine Art Einwohneramt, das Zahl und Stand der Gefangenen ständig kontrollierte. und eine Bank. Jede dieser Abteilungen war in hunderte von Unterabteilungen gegliedert, so dass ein bis ins Gigantische aufgeblähter Verwaltungsapparat entstand. Selbst die „Freizeitgestaltung“ hatte zehn Hauptabteilungen mit jeweils bis zu sechs Unterabteilungen. Die sogenannte „Zentralproviantur“, eine Unterabteilung der Wirtschaftsabteilung, verfügte ihrerseits über mehr als 40 Unterabteilungen, was vor allem deshalb absurd anmutet, als die Menschen im Lager kaum etwas zu essen bekamen und massenhaft an Hunger und Erschöpfung zugrunde gingen. Martha Glass wog nicht einmal mehr 43 kg, als man ihr 14 Tage lang eine Zusatzkost („Reco“) gewährte. Vgl. Tagebuch-Eintragung vom 13.2.1944.

Eingang des Lagers Theresienstadt. Schranke im Ghetto. Foto: Karel Sallaba; Památnik Terezin: A 804.

Gemeinsam mit dem Leiter der Wirtschaftsabteilung musste der Judenälteste täglich bei der SS vorsprechen. Von jedem Besuch hatte er eine Aktennotiz anzufertigen und jeden Monat einen Bericht vorzulegen. Sitz der Selbstverwaltung war die „Magdeburger Kaserne“; von Eingeweihten wurde sie, in Anspielung auf Franz Kafkas gleichnamiges Romanfragment von 1926, „Das Schloß“ genannt, da hinter ihren Mauern eine anonyme Macht über Leben und Tod der ihr ausgelieferten Menschen entschied. In der Magdeburger Kaserne wurden auch die Listen für die Weiterdeportation in die Vernichtungslager zusammengestellt. Vgl. Viktor Ullmann, 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt. Mit einem Geleitwort von Thomas Mandl. Herausgegeben und kommentiert von Ingo Schultz, Hamburg 1993, S. 11.

„In jedem Lager“, so schreibt Hans Günther Adler, „ging es wahnhaft zu, doch in Theresienstadt im höchsten Maße.“ Adler, Theresienstadt, S. 666. Was Theresienstadt von anderen Lagern unterscheide, sei die große „Angleichung an zivile Normen“ gewesen. Diese Angleichung sei auf Anordnung der SS von den Gefangenen über das verlangte Maß hinaus verwirklicht worden, ohne dass man hätte wahrhaben wollen, dass es sich bei der vermeintlichen Freiheit der Selbstverwaltung lediglich um eine Scheinfreiheit handelte. Adler, Theresienstadt, S. 629f. Die „Autonomie“ der Juden habe in Wirklichkeit jedoch die „administrative Versklavung im Vorfeld der Vernichtung“ bedeutet, bei der die jüdischen Verwaltungsvertreter nichts weiter als die „Werkzeuge der Machthaber“ gewesen seien, als deren Vollzugsgehilfen sie ihren Teil zur Täuschung der Welt über die tatsächlichen Vorgänge im Lager und damit zur Vernichtung des eigenen Volkes beigetragen hätten. Adler, Theresienstadt, S. 644.

Adlers massive Kritik am Verhalten der jüdischen Selbstverwaltung hat sich auf Grund neuerer historiografischer Erkenntnisse vielfach als nicht berechtigt erwiesen. Zur Auseinandersetzung mit Adlers Kritik vgl. die bereits erwähnte Edition der Theresienstädter Initiative: Theresienstadt in der ‚Endlösung der Judenfrage‘, insbesondere die Aufsätze von Miroslav Kárný, Ergebnisse und Aufgaben der Theresienstädter Historiographie, S. 26-40; Wolfgang Benz, Theresienstadt in der Geschichte der deutschen Juden, S. 70-78, Ruth Bondy, Jakob Edelstein - der erste Judenälteste von Theresienstadt, S. 79-87. Neue Forschungen versuchen die Handlungsspielräume auszuloten und zu differenzierten Einschätzungen jenseits von tradierten Moralvorstellungen zu kommen, die sich auf das Ghetto- und Lagerleben kaum übertragen lassen. Verwiesen sei hier neben der bereits erwähnten Svenja Bethke auf die Arbeiten von Dan Diner, vgl. Dan Diner, „Die Perspektive des ,Judenrats‘. Zur universellen Bedeutung einer partikularen Erfahrung, in: Doron Kiesel (Hrsg.), „Wer zum Leben, wer zum Tod…“. Strategien jüdischen Überlebens im Getto, Frankfurt a.M. 1992, S. 11–36; Ders., „Jenseits des Vorstellbaren – der ,Judenrat‘ als Situation“, in: „Unser einziger Weg ist Arbeit“. Das Getto in Lodz 1940–1944, Wien 1990, S. 32–40. Welche Chancen Boykott oder offener Widerstand der Gefangenen gehabt hätten, wissen wir nicht; wir kennen lediglich die historischen Fakten: Jakob Edelstein wurde in ein Vernichtungslager deportiert, als ihm der Lagerkommandant im Herbst 1943 die Fälschung von Gefangenenlisten nachweisen konnte; ein Jahr später wurde sein Nachfolger Paul Eppstein von der SS erschossen.

Bau der Eisenbahnstrecke

Bauschowitz-Theresienstadt.

Otto Ungar: Bau der Anschlussbahn von

Bohušovice,

1943.

Památník

Terezin, PT 8185.

In den Jahren 1941 und 1942 kamen die Häftlinge zu Fuß ins Lager. Am Bahnhof von Bauschowitz (heute Bohusovice in Tschechien) endete der Zug; auf dem 2,5 Kilometer langen Fußmarsch bis Theresienstadt hatte jeder sein Handgepäck selber zu tragen. Ab Juni 1943 fuhr eine Anschlussbahn, die mittlerweile von den jüdischen Gefangenen gebaut worden war, direkt nach Theresienstadt. Die Koffer, das sogenannte „Mitgepäck“, waren in einem eigenen Waggon befördert worden und wurden vom Wachpersonal entgegengenommen.

In Theresienstadt wurden die Neuangekommenen durch menschenleere Straßen zu einer Kaserne geführt, wo sie, auf dem nackten Boden lagernd, die erste Nacht verbringen mussten. In dieser Sammelstelle für ankommende und weiterfahrende Transporte, der „Schleuse“, wurde das gesamte Gepäck nach verbotenen Gegenständen wie Geld, Schmuck, Zigaretten, Kaffee, Tee, Schokolade, Medikamenten, elektrischen Geräten durchsucht und von SS, Gendarmen und der jüdischen Ghettowache nach Belieben für den eigenen Bedarf beschlagnahmt. Genau dies war auch der Grund, weshalb die „alteingesessenen“ Häftlinge in ihren Zimmern bleiben mussten; sie hätten die „Neuen“ warnen und verbotene Dinge rechtzeitig verstecken können. Vielen der Neuangekommenen, darunter auch Martha Glass, blieb nur ihr Handgepäck; ihre Koffer sahen sie nie wieder.

Am folgenden Tag wurden den Neuankömmlingen ihre Zimmer zugewiesen, in einer der Kasernen oder in einem der ehemaligen Zivilhäuser, auch „Block“ genannt.

Blick in den Schlaf- und Wohnraum eines Theresienstädter Hauses.

Jüdisches Museum

Prag,

ŽMP, Sb. fot. II/31, č. neg. 20877.

Das Lager war in vier Bezirke unterteilt; die Straßen hatte man mit L für „Längsstraße“ und Q für „Querstraße“ gekennzeichnet. L 104 (Martha und Hermann Glass‘ erste Adresse) stand für Haus 4 in der ersten Längsstraße.

Ehepaare und Familien wohnten teilweise zusammen, vielfach wurden Männer und Frauen aber auch getrennt untergebracht; im letzteren Fall war es jedoch erlaubt, sich tagsüber zu treffen. Die Räume waren schlecht beleuchtet, und im Winter stieg die Innentemperatur kaum über den Gefrierpunkt. Im August 1942 befanden sich 41–43.000 Menschen im Lager; jeder Bewohnerin und jedem Bewohner stand nicht mehr als 1,6 m2 Wohnfläche zu, was gerade für ein Bett von 60 cm Breite und zum Verstauen der wenigen verbliebenen Habseligkeiten reichte. Als im Herbst 1944 die Mehrheit der Gefangenen in die Vernichtungslager weiterdeportiert worden war, stieg der Wohnraum pro Person bis auf 3,05 m2 an; 1942/1943 jedoch herrschte eine furchtbare Enge, wie Martha Glass in ihrem ersten Tagebucheintrag eindrücklich schildert. Im März 1943 befanden sich 56.000 Menschen im Lager. Vgl. erste Tagebuch- Eintragung. In den Kasernen hausten hunderte von Menschen in einem Saal, in den „Blocks“ vielfach 60 in einem Raum. Laut Eintragung vom 29.10.1944 lebten in dem Haus L 104 anfangs 140 Menschen. Bis zu 100 Menschen mussten sich ein Klo teilen, das oft nicht einmal eine Wasserspülung hatte. Die auf Grund der akuten Wohnraumnot ebenfalls als Schlaf- und Wohnstätten genutzten Dachböden waren gegen Kälte oder Hitze nicht isoliert und hatten weder Wasser noch Licht. Ab 20 Uhr (ab 21 Uhr im Sommer) durfte niemand mehr das Haus verlassen; die Nachtruhe dauerte von 22 bis 6 Uhr. Für jede Kaserne und jeden „Block“ war ein Gebäudeältester verantwortlich; ihm untergeben waren die Zimmerältesten.[XVIII] Der Gebäudeälteste hatte für Ruhe, Ordnung und Reinlichkeit im Haus zu sorgen und musste jeden Tag über die Lage im Haus, die Zahl der Bewohner, Krankheitsfälle etc. Meldung machen.

Im Lager gab es eine Jugendfürsorge, die sich um die Kinder von vier bis 16 Jahren kümmerte. Viele von ihnen waren in Heimen untergebracht, und die Zahl verwahrloster und krimineller Kinder war hoch. Schulunterricht fand nur unregelmäßig und zumeist heimlich statt, denn offiziell erlaubt waren lediglich Fächer wie Zeichnen, Handarbeit und Singen. Geschrieben wurde auf Packpapier. Unter den Kindern gab es viele Analphabeten, da sie schon vor der Deportation kaum noch Schulen besucht hatten.

Häftlinge im Alter von 16 bis 60 Jahren mussten zehn bis zwölf Stunden pro Tag arbeiten. Aber auch Kinder und Greise wurden häufig vier Stunden täglich beschäftigt. Selbst die härteste Arbeit war begehrt, da den Arbeitenden eine größere Essensration zustand. Die Menschen arbeiteten in der Versorgung des Lagers, als Bedienstete der SS, aber ebenso für deutsche Firmen und die Wehrmacht. Sie stellten Uniformen und Jutesäcke her oder waren in der Glimmerspalterei tätig. Die Glimmerplättchen wurden in der Elektrotechnik und in der Flugzeugindustrie verwendet. In den Reparaturwerkstätten waren bis zu 800 Menschen im Schichtdienst eingestellt; teilweise wurde in diesem Bereich auch Heimarbeit geleistet. Martha Glass wurde ab Juli 1943 täglich vier Stunden zum Strümpfestopfen herangezogen. Anfangs arbeitete sie gemeinsam mit vielen anderen Frauen in einer der dafür bestimmten Baracken, dann in Heimarbeit in ihrer schlecht beleuchteten Wohnküche. Vgl. Tagebuch-Eintragung vom 16.7. und 11.8.1943. Die reparierten Sachen wanderten in die Läden, „Verschleißstellen“ genannt, wo im übrigen auch viele Koffer samt Inhalt landeten, die man den Neuangekommenen in der „Schleuse“ nicht zurückgegeben hatte. „Die Arbeit der jüdischen Häftlinge“, so stellt der Historiker Miroslav Kárný fest, „sollte die wirtschaftliche Selbständigkeit und die Selbstfinanzierung des Ghettos sichern und seine Nützlichkeit für die deutsche Kriegswirtschaft beweisen.“ Kárný, Ergebnisse und Aufgaben der Theresienstädter Historiographie, S. 33. Der Ältestenrat hoffte, mit einem größtmöglichen Arbeitseinsatz vor allem junge Menschen retten zu können. Wie sich später zeigen sollte, war diese Hoffnung eine tragische Illusion.

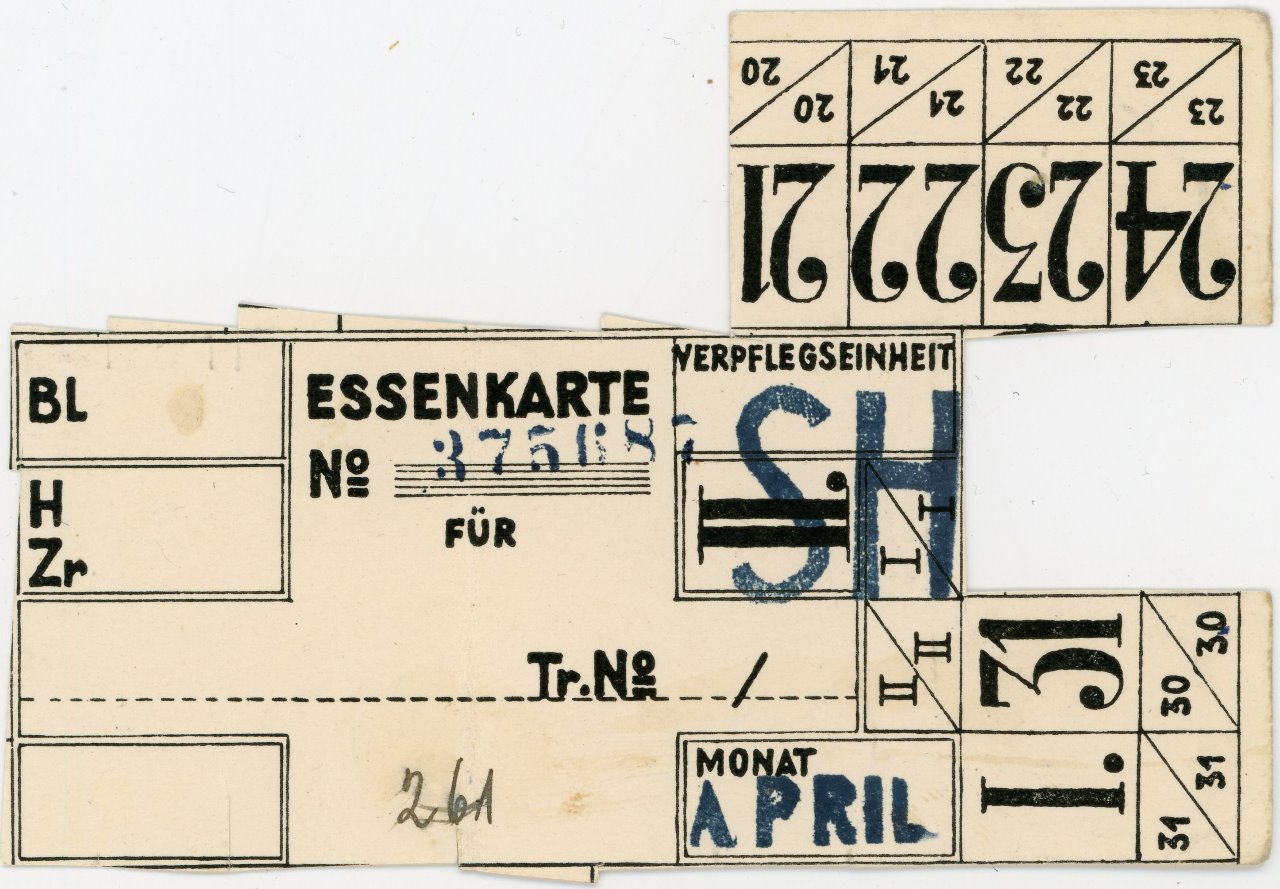

Der unvorstellbare Hunger machte die Ernährung zu einem der wichtigsten Themen im Lager. Jeden Monat wurde eine Essenskarte ausgeteilt, für die man zweimal täglich seine Mahlzeit bei einer bestimmten Küche abholen konnte. Morgens gab es lediglich Kaffee-Ersatz, für alles übrige musste man auf den zugeteilten Proviant zurückgreifen.

Die nachfolgenden Angaben zur Zusammenstellung und Menge der Nahrungsmittel erwähnt Martha Glass in ihren Tagebucheinträgen: Fleisch gab es in Form von „Hachez“, einer wässrigen Sauce mit ein paar Fleischfasern, oder Hackbraten, der fast nur aus Brot zubereitet wurde. Als Gemüse aß man Futterrüben, „Dorschen“ genannt, und Sauerkraut, das meist verdorben war. Das gleiche galt für die Kartoffeln; Kartoffelgulasch war eine dicke Suppe ohne Fleisch. Pro Woche gab es 120 g Graupen, Hirse oder Gries. Als einziges Fett erhielten die Gefangenen Margarine mit hohem Wassergehalt, aber nie mehr als 200 g pro Woche. Pro Person wurden höchstens 200 g Zucker wöchentlich verbraucht. Magermilch wurde unregelmäßig verteilt; Eier, Butter, Obst, Käse oder Fisch gab es nie. Wie aus dem Tagebuch hervorgeht, waren die Abendmahlzeiten winzig und bestanden zumindest Anfang 1943 häufig nur aus Kaffee(ersatz) und Fett. Vgl. Eintragung vom März 1943.

Für Extraarbeit gewährte die Verwaltung Zulagen in Form von ein wenig Margarine, Zucker oder Marmelade. Brot wurde nach bestimmten Kategorien ausgeteilt: S - für Schwerarbeiter (500 g tägl.), N - für Normalarbeiter (375 g), L - für Leichtarbeiter (333 g) und K - für Kranke (333 g). Lebensmittel wurden nicht nur gegessen, sie dienten auch als Zahlungsmittel. Brot und Zigaretten besaßen einen hohen Tauschwert und wurden zu festen Preisen gehandelt. 1 kg Zwiebeln hatte den Tauschwert von 60 Kronen. Für ein Ei, das eine große Kostbarkeit darstellte, erhielt Martha Glass ein ganzes Brot, für eine Dose Leberpastete, Lohn für acht Stunden Arbeit, 2 ½ kg Kartoffeln. Vgl. Eintragungen vom März 1943, vom 19.6. und 4.11.1944.

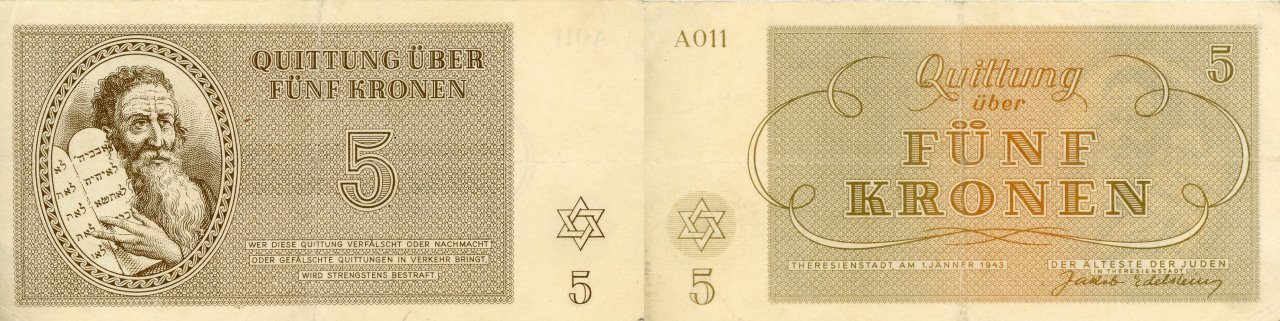

Zehn Ghetto-Kronen aus Theresienstadt. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, NS00047a+b.

Fünf Ghetto-Kronen aus Theresienstadt. IGdJ-Bilddatenbank, Sammlung Müller-Wesemann, NS00046a+b.

Der ständige Hunger ließ, wenn es um die Beschaffung von Essen ging, wenig Raum für Gemeinschaftssinn und Ehrlichkeit. Mundraub war an der Tagesordnung. Wer in den Küchen arbeitete, Zugang zu den Vorratskammern hatte oder unter den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern Lebensmittel aus der Proviantur verteilen sollte, stahl, wo immer er konnte.

Essenskarte für die Häftlinge, IGdJ-Archiv, Nachlass Felix Epstein, 45.054-07.

Häftlinge, die im Lager einen bedeutenden Posten in der Selbstverwaltung innehatten oder bereits in Deutschland hohe Funktionsträger gewesen waren, gehörten zu den „Prominenten“ und wurden im Lager bevorzugt behandelt. Sie wohnten und lebten besser als die anderen, besaßen eigene Räume und Möbel und erhielten größere und besondere Essensportionen. Wenn Weitertransporte anstanden, waren indes auch „Prominente“ nicht besser gestellt als gewöhnliche Häftlinge und wurden wie sie in die Vernichtungslager deportiert.

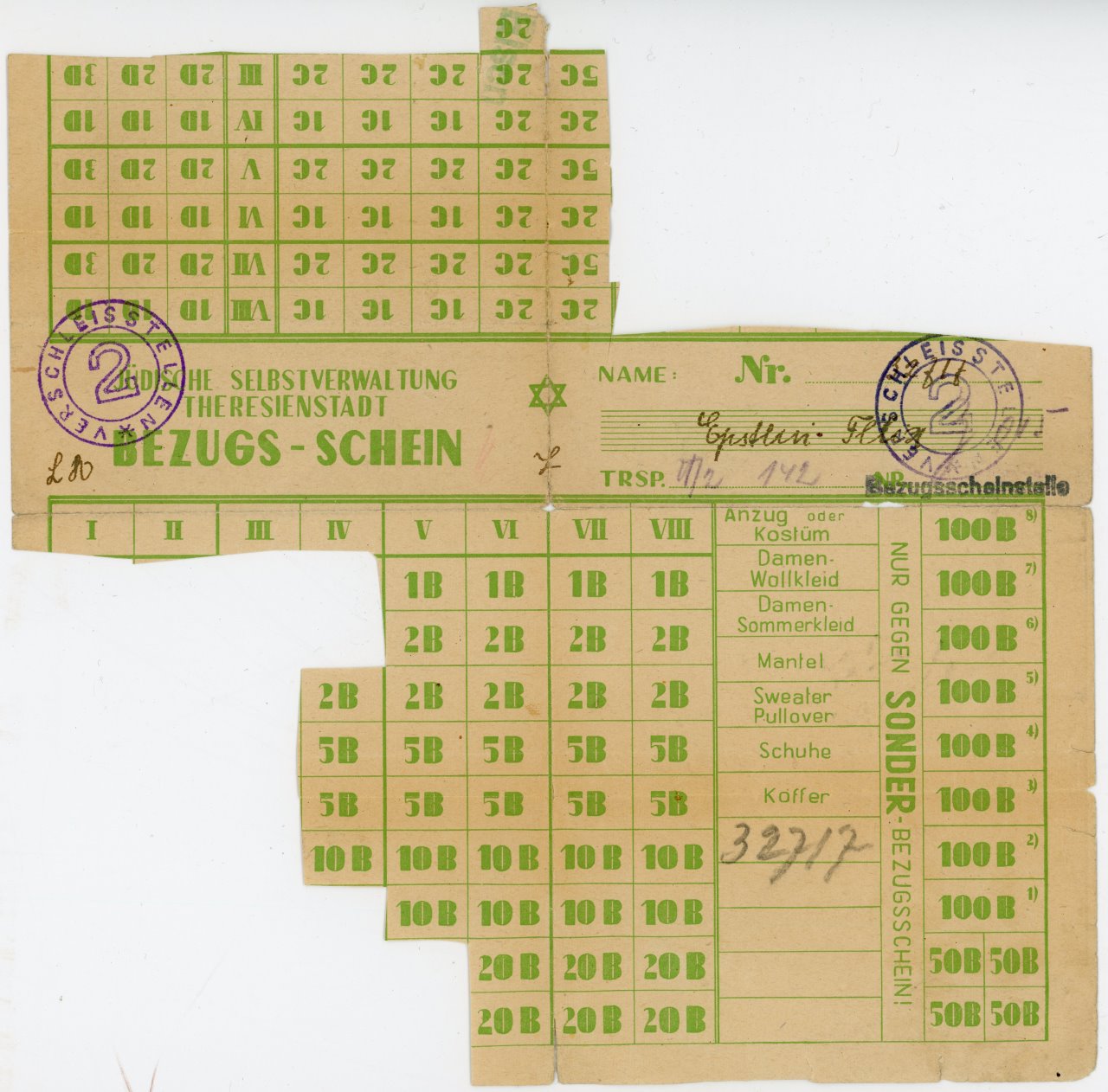

Im September 1942 erhielten die Gefangenen Bezugsscheine, die sie zum Einkaufen von Waren berechtigten. Das Einkaufsrecht unterlag einem bestimmten Turnus, und jeder musste mit dem Einkaufen warten, bis er an der Reihe war. Es gab vier Warengruppen mit unterschiedlichen Punktwerten: Gruppe A = Lebensmittel (120 Punkte), Gruppe B = Kleidung, Wäsche (600 Punkte), Gruppe C = Geschirr, Hausrat, Koffer (80 Punkte) und Gruppe D = Papierwaren, Seife (40 Punkte). Die Waren in den Geschäften stammten, wie erwähnt, häufig aus dem beschlagnahmten Gepäck der Ankommenden oder aus den Nachlässen Verstorbener. Teilweise handelte es sich aber auch um Lieferungen auswärtiger Firmen. Im Lager gab es neben anderen Läden auch eine Fleischerei und eine Apotheke; der Zutritt war den Gefangenen jedoch verboten.

Bezugschein für Kleidung. IGdJ-Archiv, Nachlass Felix Epstein, 45.054-05.

Alle drei bis vier Monate durfte man bis zu fünf Kilogramm Wäsche in die Wäscherei bringen. Waschmöglichkeiten waren in den Häusern so gut wie nicht vorhanden; baden und duschen konnten die Gefangenen lediglich im Zentralbad des Lagers, aber auch nur dann, wenn sie ausdrücklich dazu aufgefordert wurden. Auf Grund der schlechten hygienischen und sanitären Verhältnisse verbreiteten sich Epidemien. Desinfektionen zur Bekämpfung von Wanzen, Flöhen, Kleider- und Kopfläusen, Ratten und Mäusen wurden massenhaft durchgeführt, Die sogenannte „Entwesung“. gleichwohl hatten bis zu 80 Prozent der Gefangenen Läuse. Die schlechte Ernährung führte zu Eiweiß- und Vitaminmangel und machte die Menschen anfällig für Krankheiten. Häufigste Todesursache war Enteritis, eine Entzündung des Darms, begleitet von heftigem Durchfall. An Enteritis starb am 19.1.1943 auch Hermann Glass. Viele Häftlinge erkrankten aber auch an Hirnhautentzündung, Diphterie, Typhus und Tuberkulose. Von den 600 Ärzten, die zeitweise im Lager lebten, übte etwa die Hälfte ihren Beruf aktiv aus. Etwa 33.500 Menschen starben in Theresienstadt an Erschöpfung und Krankheiten; die Zahl der Toten pro Tag betrug mitunter 130 bis 150.

Trauerfeiern wurden nie für einzelne, sondern immer für mehrere Verstorbene derselben Religion gemeinsam abgehalten Vgl. die Beschreibung von der Beerdigung der Schwägerin vom 16.4.1943.; anschließend wurden die Toten eingeäschert und im „Columbarium“ bestattet. Neben dem Jüdischen Beerdigungswesen gab es Gottesdienste am Schabbat und an jüdischen Feiertagen. Ende 1944 wurde ein Rabbinat, das aber schon vorher bestanden hatte, offiziell zugelassen. Um das Massensterben in Theresienstadt zu vertuschen, ließ die SS im November 1944 das „Columbarium“ räumen. Die Gefangenen bildeten eine Kette von etwa 200 Personen und brachten die Aschebeutel in einen engen Minengang. Vgl. Eintragung vom 4.11.1944. Man sagte ihnen, die Asche werde auf einem Prager Friedhof beigesetzt, tatsächlich aber wurde sie später in die Eger geschüttet.[XX]

Seit September 1942 durften die Gefangenen nach Deutschland schreiben; erlaubt waren einfache Postkarten, die zunächst nicht mehr als 30 Wörter einschließlich der Adresse enthalten durften. Später wurde die Begrenzung der Wörterzahl aufgehoben. Ab 1943 durfte man alle drei, dann alle zwei Monate eine Postkarte absenden. Mehr als die Mitteilung, dass man gesund sei und dieses auch vom Empfänger hoffe, war darauf nicht enthalten. Klagen, Angaben über den Weitertransport von Angehörigen oder die Bitte um Lebensmittel waren nicht zulässig. Am 6.10.1943 klagte Martha Glass in ihrem Tagebuch über den „immer gleichen inhaltslosen Text“, den sie ihren Kindern mitteilen müsse. Die Postkarten wurden zunächst von der Berliner Zentrale der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und später vom Reichssicherheitshauptamt zensiert und weitergeleitet. Wer gegen die Vorschriften verstieß, erhielt die Karte zurück und musste damit rechnen, dass er erst beim nächsten Turnus wieder eine Karte abschicken durfte. Vgl. Eintragung vom 16.2.1944, Regelungen zum Postverkehr mit Einwohnerinnen und Einwohnern von Theresienstadt.

Für einen Brief brauchte man eine Sondergenehmigung. Es war erlaubt, Pakete aus Deutschland von maximal einem Kilogramm Gewicht entgegenzunehmen. Mit einer vorgedruckten Empfangsbestätigungskarte konnte man dem Absender den Erhalt mitteilen. Die Pakete wurden vor der Auslieferung geöffnet und durchsucht. Ab Frühjahr 1944 trafen auch Pakete durch Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes und des Jüdischen Weltkongresses ein. Martha Glass erhielt ab März 1943 fast jeden Monat, manchmal sogar öfter, ein Paket von ihren Kindern aus Berlin. Ab Sommer 1944 war es auch der jüngeren Tochter möglich, über Lissabon Pakete zu schicken. Diese Pakete trugen nicht nur zu ihrem physischen, sondern auch zu ihrem psychischen Überleben im Lager bei. Solange sie eintrafen, schien die Verbindung zur Außenwelt nicht ganz abgerissen, und Martha Glass konnte jedes Mal mit Erleichterung feststellen, dass die Adresse der Kinder gleichgeblieben war, dass es ihnen also vermutlich den Umständen entsprechend gut ging.

Die Geschichte der in Theresienstadt gefangenen Menschen ist nach Hans Günther Adler die „Geschichte einer Ohnmacht“. Auch wenn jedes Individuum handelnd gedacht habe, so sei seinem Wollen doch eine Grenze gesetzt worden. Vor jeder Deportation in den Osten war das Lagerleben von lähmender Angst beherrscht; auch wenn man nichts von der systematischen Massenvernichtung wusste, so gab es doch eine Ahnung von entsetzlichem Hunger und von Pogromen. „[…] und wie es in Birkenau ist, weiß kein Mensch. […] Es ist zu grausig, wie die Familien auseinandergerissen werden und sich wahrscheinlich im Leben nicht wiedersehen.“ Eintragungen vom 15. und 18.5.1944. Während der Deportationen im Mai 1944 schrieb Martha Glass in ihr Tagebuch: „Vor Donnerstag, wo der dritte und letzte Transport geht, kommen wir alle nicht zur Ruhe. Dann hätten wir wieder eine Galgenfrist bis zum nächsten Transport. Jeder Tag in Theresin ist ein Geschenk.“ Eintragung vom 16.5.1944. Diese Angst, die zum Hunger und zu der alltäglichen Todesangst hinzukam, war nicht überwindbar; möglich war nur ihre Verdrängung, war die Flucht aus der Wirklichkeit für ein paar Stunden – mit Hilfe von Arbeit, altvertrauten Ritualen und Kultur. Alle Handlungen und Reaktionen im Lager müssen im hohen Maße vor dem Hintergrund dieser allgegenwärtigen Angst begriffen werden. Adler, Theresienstadt, S. 669. Wie Martha Glass später ihrer Tochter Ingeborg berichtete, hatte sie ihrem Mann in Theresienstadt versprechen müssen, sich nicht das Leben zu nehmen. Vermutlich wird es manche Augenblicke gegeben haben, in denen es ihr schwer fiel, dieses Versprechen einzuhalten, insbesondere immer dann, wenn sie von einem weiteren Selbstmord aus ihrem Hamburger Bekanntenkreis erfuhr. Zugleich aber wird ihr die Verpflichtung zum Leben immer wieder geholfen haben, Angst und Entbehrungen durchzustehen und nach Möglichkeiten zu suchen, die den Alltag erträglicher machten.

Nach dem Tod ihres Mannes lebte Martha Glass auf das engste und primitivste mit bis zu neun Mitbewohnerinnen zusammen, und doch behielt sie die Gewohnheiten und Rituale aus dem einstigen bürgerlichen Leben bei, so gut es unter diesen Umständen ging. Feiertage wie Weihnachten, Silvester und Geburtstage waren Anlässe zum Schenken und zum gemeinsamen „Fest“. In der Sprache des Tagebuchs zeigt sich das Festhalten an den im früheren Leben üblichen Gewohnheiten und Lebensformen in aller Deutlichkeit: Martha Glass schreibt von „Damen“, die zu Besuch kamen und einen „stimmungsvollen Abend“ miteinander erlebten, von einem „gedeckten Tisch“ und von „Appetitschnittchen“, die „gereicht“ wurden. Eine Kartoffel wurde in ein Säckchen genäht, bevor man sie verschenkte, und selbst ein Stück Würfelzucker galt noch als Kostbarkeit. Vgl. die Eintragungen vom 31.12.1943, vom 31.1.1944, vom 25.12.1944. Gegen Resignation und Selbstaufgabe, gegen eine inhumane Realität wurden humane Umgangsformen und gegenseitiger Respekt gesetzt, scheinbar ganz alltägliche Verhaltensweisen, die unter den grausamen Lagerverhältnissen einen völlig neuen Stellenwert erhielten und als Zeichen eines verzweifelten Überlebenswillens des Einzelnen und der Gemeinschaft gedeutet werden müssen.

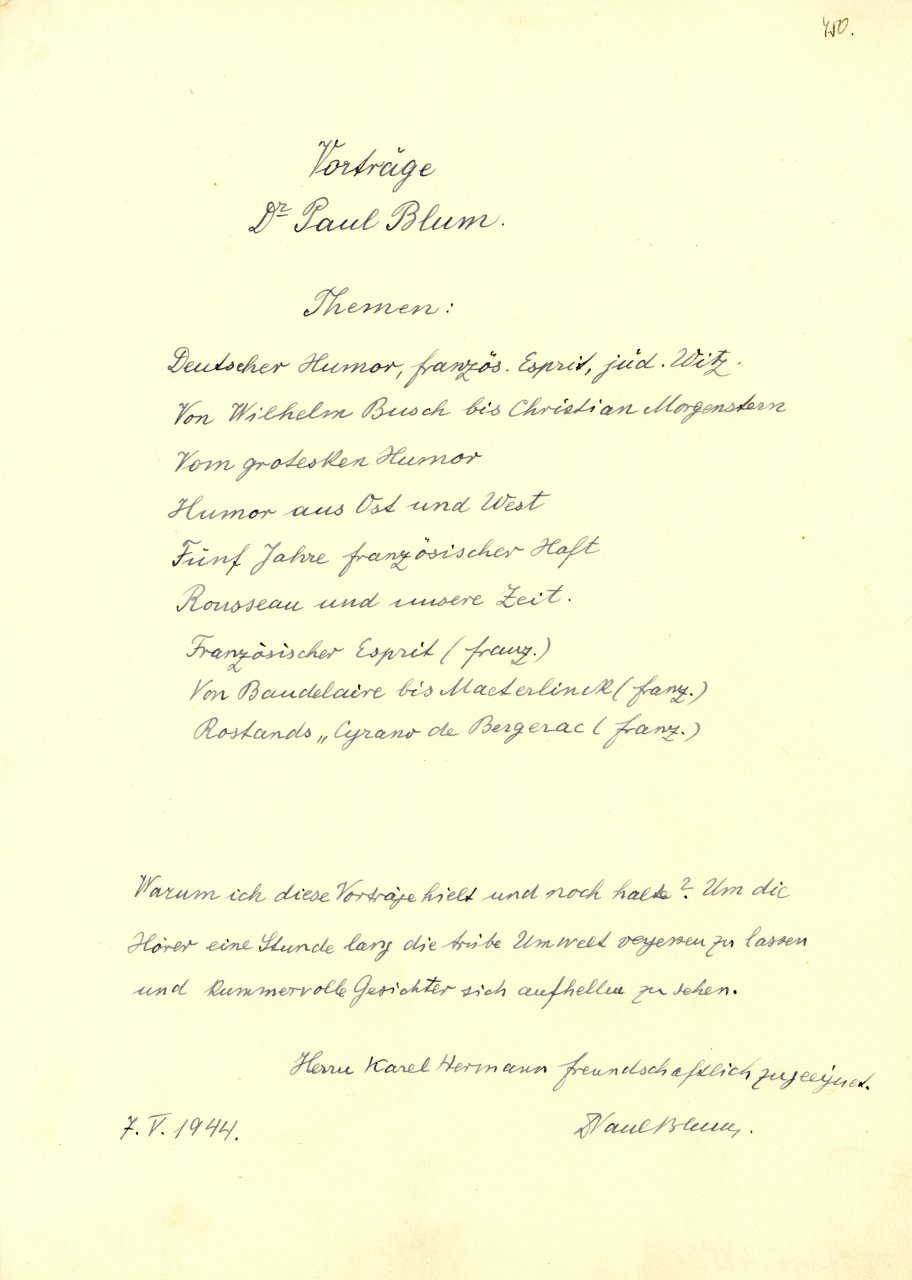

Im Lager war das Bedürfnis nach und das Interesse an Kultur außerordentlich stark: Unter den Häftlingen befand sich eine große Zahl von Künstlerinnen und Künstlern und Intellektuellen, die es trotz der erlittenen Schinderei am Tage nach geistiger und künstlerischer Betätigung drängte und die unter den Gefangenen mit zahlreicher Zuhörer- und Zuschauerschaft rechnen konnten. Kulturelle Aktivitäten waren anfangs verboten gewesen und hatten allenfalls heimlich stattgefunden; erst 1942 wurden sie zunächst gebilligt und schließlich von der SS ausdrücklich gefördert. Ende 1942 wurde die Abteilung „Freizeitgestaltung“ gegründet. Die Ausstattung der Bühnen und Räumlichkeiten war äußerst bescheiden, die Musikinstrumente stammten aus beschlagnahmtem jüdischen Besitz im „Protektorat“. Für die Darbietungen standen der Rathaussaal, die Sokolovna, ein Saal in der „Magdeburger Kaserne“, zwei ehemalige Kinos und ein Kaffeehaus zur Verfügung. Das Angebot war vielfältig und reichte von leichten Unterhaltungsabenden, Operetten und Kabarettprogrammen über Opern von Mozart, Puccini, Verdi oder Smetana, Konzerte mit klassischer und zeitgenössischer Musik bis zu bürgerlichem Bildungstheater mit Werken von Molière, Shakespeare, Goethe, Shaw oder Hofmannsthal.

Über 50 Aufführungen verzeichnete Hans Krásas Kinderoper „Brundibár“ unter der Leitung des Komponisten. Hans Krása wurde 1899 in Prag geboren. Die in seiner Oper mitwirkenden Kinder mussten immer wieder ersetzt werden, da fast alle im Laufe der Aufführungszeit in die Vernichtungslager deportiert wurden. Viktor Ullmann schrieb in Theresienstadt neben anderen Werken die Oper „Der Kaiser von Atlantis oder Der Tod dankt ab“ Unmittelbar vor der Uraufführung wurde Viktor Ullmann nach Auschwitz deportiert.; zugleich leitete er das „Studio für neue Musik“, in dessen Konzertreihe unter anderen der junge Komponist Gideon Klein, der auch als Pianist hochbegabt war, seine eigenen Werke vorstellte. Pavel Haas, ein Schüler von Leo Janáček, komponierte zahlreiche Klavierstücke und eine Studie für Streichorchester. Der Dirigent Karel Ančerl gründete ein Streichorchester, und Rafael Schächter inszenierte mit großem Erfolg mehrere Opern. Der Pianist Bernhard Kaff und der Geiger Egon Ledeč (Ledeč-Quartett) gehörten zu den bekanntesten Virtuosen im Lager. Die genannten Musiker waren aktive Mitarbeiter der „Freizeitgestaltung“. Sie wurden im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert; mit Ausnahme von Karel Ančerl überlebte von ihnen niemand. Der Jazzpianist Martin Roman geboren 1906 war nicht nur Mitwirkender in Kurt Gerrons Kabarett „Das Karussell“, sondern zugleich Leiter der „Ghetto Swingers“, einer Jazzband. Carlo S. Taube leitete die Stadtkapelle, ein 40 Mitglieder umfassendes Orchester, und Karl Fischer mehrere Chöre. Die Zentralbücherei, eine Ausleihbibliothek, umfasste annähernd 50.000 Bände, die die SS zum größten Teil in der ehemaligen Tschechoslowakei beschlagnahmt hatte. Es wurden wissenschaftliche Vorträge und Lesungen angeboten, die häufig auch auf Dachböden stattfanden und privat organisiert wurden. Als bildende Künstler traten vor allem Fritz Taussig (Fritta), der Leiter der Zeichenstube, Peter Kien, Otto Ungar und Leo Haas hervor. Fritta und Kien, die auch die Berichte des Ältestenrats für die SS illustrierten, wurden in Auschwitz ermordet, Ungar starb kurz nach der Befreiung, Leo Haas überlebte. Leo Haas, 1901 in Schlesien geboren, starb 1983 in Ost-Berlin. In Theresienstadt wurde er im Juli 1944 wegen seiner Zeichnungen, deren Motive dem Lagerleben entnommen waren, verhaftet und im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert. Zuvor konnte er etwa 400 seiner Arbeiten verstecken; nach der Befreiung nahm er sie wieder an sich. Viele Menschen malten und dichteten zu allen möglichen Anlässen. Vgl. Eintragungen von Martha Glass, Silvester 1943 / 44 und 9.4.1944. Ende 1942 wurde ein Kaffeehaus eingerichtet, das von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet hatte. Wer es besuchen wollte, benötigte eine (kostenlose) Eintrittskarte und durfte sich dort zwei Stunden lang aufhalten. Für zwei Kronen erhielt man eine Tasse Kaffee; ab 14 Uhr spielte ein kleines Orchester Unterhaltungsmusik und die Besucher hörten schweigend zu.

Leo Haas,

Technisches Büro, 11.2.1943.

Památník

Terezín, PT 1886, © David

Haas, Daniel Haas,

Michal Foell Haas,

Ronny Haas.

Eine Zensur wurde kaum geübt und es schien, als seien im Lager zumindest der künstlerischen Freiheit weniger Grenzen gesetzt als vor der Deportation. Nach der „Machtergreifung“ hatten die Nationalsozialisten jüdische Künstler und Künstlerinnen sowie jüdisches Publikum aus dem deutschen Kulturbereich ausgeschlossen und ihnen die Aufführung deutscher Komponisten und Dramatiker untersagt. Jetzt war nahezu alles erlaubt, selbst der als „entartet“ gebrandmarkte amerikanische Jazz und Swing. Aber in dieser vermeintlichen Großzügigkeit zeigte sich einmal mehr der grenzenlose Zynismus der nationalsozialistischen Machthaber: Während ihre Vernichtungsmaschinerie bereits auf vollen Touren lief, konnten sie sich ihren Opfern gegenüber auf kulturellem Gebiet generös geben, zumal sie erkannt hatten, dass sich die Kultur im Lager für die eigenen Zwecke propagandistisch nutzen ließ.

Die vielen kulturellen Aktivitäten, die im Lager stattfanden, haben später den Eindruck entstehen lassen, in Theresienstadt sei alles „nicht so schlimm gewesen“. Wenn man die Lagerverhältnisse freilich genauer betrachtet, so erweist sich diese Annahme als falsch. Keine Theaterdarbietung, kein Konzert, kein Vortrag und keine Lesung konnten, und waren sie auch noch so eindrucksvoll, Gefangenschaft, Hunger, Krankheiten und Angst länger als für die Dauer der Vorstellung bannen. Als einst passionierte Konzert- und Theaterbesucherin nutzte Martha Glass auch das Kulturangebot in Theresienstadt. In ihrem Tagebuch erwähnt sie 22 Veranstaltungen. Aber es gab auch Zeiten, in denen Hunger und Depressionen jeglichen Wunsch nach kultureller Unterhaltung in ihr erstickt hätten. Vgl. Eintragung vom 31.1.1944.

So lange es keine Gewissheit über die Verhältnisse im „Osten“ gab und noch ein Funken Hoffnung bestand, das Lager zu überleben, versiegte das Bedürfnis nach Kunst nicht; als mit dem Rückfluss der Häftlinge aus den Vernichtungslagern im April 1945 die grauenvolle Wahrheit der Schoah aufgedeckt wurde, fanden in Theresienstadt keine Veranstaltungen mehr statt.[XXI] Bis zu diesem Augenblick jedoch spendeten sie Trost in seelischer Not und riefen jene Bildungstraditionen wach, die die kulturelle Identität der Gefangenen einst geprägt hatten:

Mit dem Wegfall einer bürgerlichen Ordnung haben viele, deren Selbstgefühl sich von Stellung, Eigentum und anderen äußeren Umständen in einer normalen Gesellschaft ableitete, jeden Boden verloren. Sobald sie sich aus einer sie bewahrenden Umwelt ausgeschieden sahen, vollzog sich die Zertrümmerung. Der Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation wurde deutlich. Die meisten zivilisatorischen Genüsse wurden entzogen - es blieb die Möglichkeit zur Kultur. Obwohl eine Kultur nur ersprießlich gedeihen kann, wenn sie sich in einer gegenständlichen Welt ausprägen darf, liegt ihr Fundament doch bloß in der Persönlichkeit, die sie zu gestalten und zu empfinden vermag. Der Kulturmensch, der etwas leistet, was sich über sein animalisches Vermögen erhebt, wird durch die Güter der Zivilisation und einer bestehenden Kultur zwar gesichert und gefördert, aber nicht durch sie selbst geschaffen. Er hat einmal Kultur in sich verwirklicht und arbeitet an ihr fort. Ein solcher Mensch behauptet sich in Theresienstadt. Adler, Theresienstadt, S. 677.

Hans Krása, „Brundibár“. Szene der Kinderoper im Propagandafilm „Theresienstadt“. Yad Vashem Photo Archive, Jerusalem. 2977- 175a.

Die Bedeutung von Kultur in Zeiten der Not zeigt sich in aller Klarheit am Beispiel des Lagers von Theresienstadt. Für jene Gefangenen, die sie auf Grund ihrer Erziehung und Bildung verinnerlicht hatten, war sie eine unschätzbare Kraftquelle im Angesicht der Nazibarbarei, die nach allem trachtete, was ihren Opfern gehörte, ihrem materiellen und geistigen Besitz, ihrer menschlichen Würde und ihrem Leben. Im Lager, so heißt es bei Milan Kuna, habe die Kultur für einen „nicht unerheblichen Rest sozialer Wärme“ gesorgt, „ohne die das Leben erstarrt“; in ihr hätten sich „Erinnerung und biographische Selbstvergewisserung“ kristallisiert, „Spontaneität und Selbstbestimmtheit, Gemeinschaftserfahrung und Selbstachtung“. Milan Kuna, Musik an der Grenze des Lebens. Musikerinnen und Musiker aus böhmischen Ländern in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Gefängnissen, Frankfurt a. M. 1993, S. 353.

Musik ist weder Ersatz für Unterhaltung gewesen noch bloße Zerstreuung nach körperlich erschöpfender Arbeit. Sie war für die Häftlinge der mit verzweifeltem Trotz geführte Kampf um den Menschen als Kulturwesen, sie war die Anstrengung, ihre Zugehörigkeit zu jener europäischen Kulturtradition zu beweisen und zu zementieren, aus der sie die Herren des ‚Dritten Reiches‘ herausreißen wollten. Kuna, Musik an der Grenze des Lebens, S. 244.

Dass das Bedürfnis der Gefangenen nach Kultur von den Machthabern missbraucht wurde, um aller Welt „normale“ Lebensbedingungen vorzutäuschen, ändert nichts an der Tatsache, dass die kulturelle Arbeit im Lager Theresienstadt ein bewegendes Zeugnis der Selbstbehauptung und des geistigen Widerstandes darstellt.

Öffentliche Ankündigung einer Vortragsreihe. Übersicht der Vorlesungen – Dr. Paul Blum, 7.5.1944. Památník Terezín, Herrmann-Sammlung, PT 4155, © Zuzana Dvořáková.

Auf Anordnung der SS musste die Selbstverwaltung seit Ende 1943 die Straßen ausbessern lassen und durch „richtige“ Straßennamen kennzeichnen. Sie hatte dafür zu sorgen, dass Grünanlagen mit Blumenbeeten und ein Spielplatz angelegt, Häuserfassaden gestrichen, die Essensausgabestellen hergerichtet, ein Betsaal und richtige Theatersäle geschaffen sowie die Unterkünfte der Dänen, Holländer und „Prominenten“ auch innen in „Vorzeigewohnungen“ verwandelt wurden. Das „Ghetto“ hieß fortan „jüdisches Siedlungsgebiet“, die Ghettowache nannte sich „Gemeindewache“ und das Columbarium „Urnenhain“. Tagesbefehle an die Gefangenen wurden als „Mitteilungen der Selbstverwaltung“ ausgegeben. Im Sommer durfte man sich nun bis 22 Uhr im Freien aufhalten. Im eigens gebauten Musikpavillon auf dem Stadtplatz gab die Stadtkapelle regelmäßig Platzkonzerte. Martha Glass notierte: „Man kommt sich vor wie in einem wunderschönen Kurort und kennt das dreckige Theresin, wie es noch vor einem halben Jahr war, überhaupt nicht wieder.“ Eintragung vom 23.6.1944. Theresienstadt war von der SS zum „Vorzeige-Ghetto“ bestimmt worden und sollte nun dazu dienen, die an die Öffentlichkeit gesickerten Informationen über die Gräuel in den Konzentrations- und Vernichtungslagern Lügen zu strafen. Die Verwandlung des Lagers, oder genauer, eines Lagerteils in eine „Mustersiedlung“ war ein ungeheuerliches Täuschungsmanöver, mit dessen Hilfe die Nationalsozialisten ihre wahren Absichten, den millionenfachen Mord an den europäischen Juden, kaschieren wollten.

Wichtigster Anlass für die „Verschönerungsaktion“ war die Ankündigung ausländischen Besuchs gewesen. Nach vorangegangenen Visiten von SS-Funktionären, Vertretern der deutschen Presse und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) traf am 23.6.1944 nach siebenmonatiger Vorbereitung erstmals eine internationale Kommission in Theresienstadt ein, um sich vor Ort ein Bild von der Lage der dänischen Häftlinge zu machen. Sie setzte sich aus zwei Dänen (dem Chef der politischen Abteilung des dänischen Außenministeriums und einem Beauftragten des Dänischen Roten Kreuzes) sowie einem Schweizer Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes (IRK) zusammen. Von deutscher Seite waren Lagerkommandant Rahm, die SS, Vertreter des Auswärtigen Amtes und des DRK sowie, als einziger jüdischer Vertreter, Paul Eppstein zugegen. Die Gäste spazierten nach Plan über die vorher von den Häftlingen mit Seife gereinigten Fußwege, besuchten eine Aufführung von Krásas Kinderoper „Brundibár“ sowie Sportveranstaltungen. Sie konnten miterleben, wie den Gefangenen das Brot mit weißen Handschuhen zugeteilt wurde und überhaupt reichliche Essensportionen ausgegeben wurden. Die Schule war „zufällig“ geschlossen, denn die Kinder, so lautete die Erklärung, hatten „Ferien“. Keiner der deutschen und tschechischen Gefangenen durfte mit den Fremden reden, und die Kommission stellte nur den Dänen und Mitarbeitern der jüdischen Selbstverwaltung einige Fragen. Vgl. Eintragung vom 23.6.1944. Für die Gefangenen war das Ergebnis, ohne dass sie es ahnten, niederschmetternd. Die Kommission war mit Erfolg getäuscht worden; niemand hatte zur Kenntnis genommen, dass hinter den geputzten Fassaden die Menschen in erbärmlichsten Unterkünften hausten und dass viele Bereiche des Lagers bei der Führung ausgespart worden waren.