Die Geschichte der jüdischen Familie und des jüdischen Alltags ist eine intime, persönliche Geschichte, die nach dem Individuellen fragt, nach der Geschichte von Juden und Jüdinnen jenseits der öffentlichen Bühne. Die Alltagsgeschichte spürt nach, wie sich soziale und kulturelle Veränderungen auf subjektive Erfahrungen ausgewirkt haben. Dabei tritt das Individuum in der Geschichte in den Vordergrund.

Im Hamburger Raum beginnt das jüdische Familien- und Alltagsleben mit der Ansiedlung einer jüdischen Gemeinde im 16. Jahrhundert und ist stark an die Orte Hamburg, Altona und Wandsbek gebunden. Ähnlich wie die anderen urbanen jüdischen Zentren in Aschkenas zeichneten von Beginn bis in die Gegenwart räumliche und soziale Besonderheiten das jüdische Leben im Hamburger Raum. Zum einem prägte der Charakter der Hansestadt Hamburg als wichtige Hafenmetropole das jüdische Leben. Zum anderen gestalteten neben den dort ansässigen auch immer durchreisende und zuziehende Juden das Alltagsleben mit. Dies begann bereits mit der Ansiedlung der Sefarden im 16. Jahrhundert. Später im 19. Jahrhundert hielten sich osteuropäische Juden auf der Suche nach einer neuen Heimat auf dem amerikanischen Kontinent vorübergehend in Hamburg auf und im 20. Jahrhundert deutsche und europäische Juden auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten zunächst jüdische Displaced Persons (DPs) und ab den 1990er-Jahren jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion das jüdische Familien- und Alltagsleben in Hamburg.

Die Geschichte des jüdischen Alltags in Hamburg bleibt aufgrund der Quellenproblematik ein heikles Unterfangen. Zwar gelingt es dank einer punktuell dichten Überlieferung — zum Beispiel durch die Aufzeichnungen von Glikl von Hameln und dem Altonaer Rabbiner Jakob Emden — ein sehr dichtes Bild vom jüdischen Alltag dieser Personen zu zeichnen, dennoch bleiben Teile des jüdischen Alltagslebens jenseits solch prominenter Figuren, wie etwa das der Hausierer, Kleinwarenhändler und Durchreisenden, aufgrund mangelnder Überlieferung und Zerstörungen ein weißer Fleck.

Auf das jüdische Familien- und Alltagsleben wirkten über die Jahrhunderte natürliche, soziale, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein. Die Frage, wo Juden ansässig werden und wohnen durften, beeinflusste den jüdischen Alltag bis zur rechtlichen Gleichstellung im 19. Jahrhundert maßgeblich. Dabei variierten die äußerlichen Rahmenbedingungen stark zwischen den einzelnen Obrigkeitsgebieten, wie sich im Hamburger Raum ganz eindrücklich zeigt. So gewährten die Grafen von Holstein-Schauenburg den Altonaer Juden einen besseren rechtlichen Status als die benachbarte Hansestadt Hamburg. Daher hielten sich viele Juden in der frühen Neuzeit nur zeitweilig in Hamburg auf. Teilweise kamen Altonaer Juden nur zum Arbeiten nach Hamburg und verließen die Stadt abends wieder. Wie aus den Memoiren von Glikl van Hameln überliefert ist, liefen die Männer dabei Gefahr nachts auf dem Nachhauseweg überfallen zu werden.

Die diskriminierenden antijüdischen Gesetze beschnitten jüdische Familien nicht nur in ihrer Mobilität, sondern auch in ihrem Wirtschaften. Ein Teil der in Hamburg ansässigen sefardischen Juden betätigte sich im Bankwesen, im Groß- und Überseehandel, was ihnen einen gehobenen Lebensstil ermöglichte. Dennoch war die Mehrzahl der sefardischen Gemeindemitglieder keineswegs wohlhabend, wie eine Liste der Gemeindeabgaben aus dem 17. Jahrhundert belegt. Ein Gros der sefardischen Juden betätigte sich als Schächter, Steinschneider, Fleischhändler, Tabakhändler und Tabakspinner oder auch als Zuckersieder. Die aschkenasischen Juden, die sich erst Ende des 16. Jahrhunderts in Altona niederließen, stellten zunächst neben den Sefarden die zahlenmäßig kleinere jüdische Gemeinde dar.

Den beiden Gruppen gemein ist jedoch ihre starke Präsenz im Handel, der wiederum den Familienalltag prägte. Die Handelstätigkeit brachte es mit sich, dass die Männer je nach Art der Tätigkeit von Sonntag bis zu Beginn des Schabbats am Freitagnachmittag in ihrer Medineh (Handelsgebiet) unterwegs waren. Nicht selten kam es vor, dass die Händler für außerhäusliche Geschäfte gar wochenlang auf Reisen abwesend waren. Die Frauen kümmerten sich währenddessen um die Kindererziehung und um den Haushalt; in vielen Fällen übernahmen sie aber auch die Geschäftsführung in Vertretung ihrer Männer.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts – in ärmeren Familien weit darüber hinaus – nahmen Frauen, wenn auch auf anderen Handelsgebieten, so doch arbeitsteilig am Erwerbsleben teil. Eine bekannte Vertreterin von selbständigen jüdischen Frauen ist Glikl van Hameln, die mit sehr unterschiedlichen Erzeugnissen handelte. Ihre Memoiren geben uns einen lebendigen Eindruck vom Alltagsleben einer jüdischen Frau und Familie aus dem Hamburger Raum. Wie Glikl van Hameln gehörten auch Frauen als Händlerinnen zu den Reisenden, unter ihnen fanden sich besonders viele Witwen, die so ihren Lebensunterhalt bestritten.

Bertha Pappenheim im Kostüm der Glikl van Hameln. Gemälde von Leopold

Pilichowski

Quelle: Das Original des Bildes ist

verschollen. Reproduktionen sind enthalten im ersten Kalender des Jüdischen

Frauenbundes (1925) und in den Blättern des Jüdischen Frauenbundes (Ausgabe 4,

April 1932), Wikimedia Commons, gemeinfrei.

Eine andere Herausforderung, die mit den langen Geschäftsreisen der Männer einherging, war die lange Trennung der Männer von ihren Kindern und Frauen. Wie aus der rabbinischen Responsaliteratur aus Hamburg bekannt ist, verführte die lange Abwesenheit von zu Hause den ein oder anderen Ehemann zu außerehelichen Affären . Das war aber sicherlich keine Hamburger Besonderheit.

Bis die bürgerlichen Rechte den Hamburger Juden im Jahr 1861 gewährt wurden, bestimmte die Obrigkeit nicht nur an welchem Ort sich Juden niederlassen durften, sondern auch wo in einem Ort bzw. in welcher Straße und in welchem Stadtviertel Juden wohnen und siedeln durften. Beispielsweise waren dreiviertel aller Hamburger Juden in der nördlichen Neustadt und in der Altstadt ansässig.

Für Altona und Wandsbek lassen sich für die frühe Neuzeit keine konkreten Wohngebiete benennen, hier ist lediglich eine Häufung von jüdischen Wohnhäusern um die Synagogen zu beobachten. Die Niederlassung in unmittelbarer Nähe zur Synagoge war allein deswegen von großer Bedeutung, um am Schabbat zu Fuß in die Synagoge gehen zu können. Das Gebet in der Synagoge bestimmte den Alltag von jüdischen Männern und Frauen gleichermaßen und doch auch unterschiedlich. Während sich fromme Männer wochentags täglich in der Synagoge zum Gebet trafen, fanden sich jüdische Frauen am Schabbat zu den Gottesdiensten in der Synagoge neben den Männern ein. In den orthodoxen Synagogen, wie in der Alten und Neuen Klaus-Vereinigung Klaus: jüdisches Lehrhaus, Schule an der Peterstraße beteten Frauen gesondert von den Männern. In der im 19. Jahrhundert gegründeten reformierten Synagogen des Neuen Israelitischen Tempelvereins (1818) beteten Frauen und Männer zwar auch räumlich getrennt voneinander, jedoch ohne den in orthodoxen Gemeinden üblichen Sichtschutz.

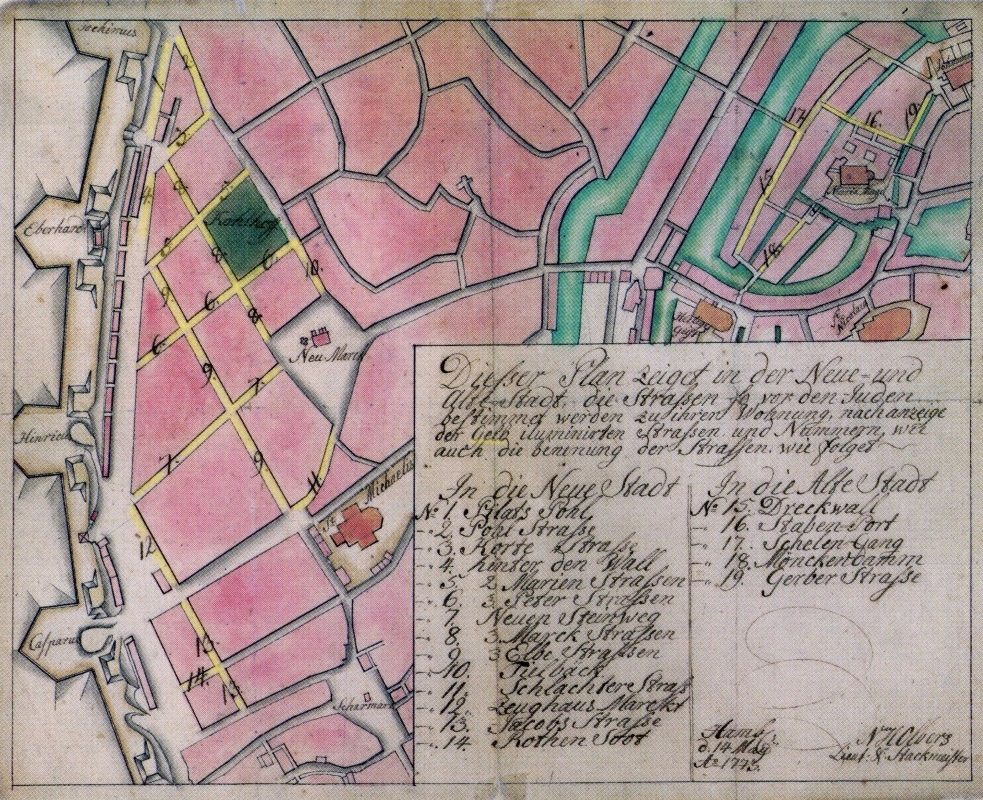

Obwohl für Hamburg keine Quelle überliefert ist, die Juden in ihrer Siedlungsfreiheit beschränkte, bezeugt eine im Jahr 1773 angefertigte Karte, dass sich das jüdische Leben räumlich auf ein paar Orte beschränkte. In der frühen Neuzeit spielte sich jüdisches Wohnen auf 13 Straßen und einem Marktplatz in der Neustadt sowie auf drei Straßen in der Altstadt ab. Die mangelnde schriftliche Regelung sorgte immer wieder für Konflikte zwischen Juden und Nichtjuden.

Wohngegend der jüdischen Bevölkerung in der Hamburger Neustadt,

1775

Quelle: Alles begann mit Ansgar.

Hamburgs Kirchen im Spiegel der Zeit. Eine Ausstellung der Pressestelle des

Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 2006, S. 52, Wikimedia Commons, gemeinfrei.

In Altona lebten Juden in der frühen Neuzeit keineswegs isoliert von ihren nichtjüdischen Nachbarn. Juden und Nichtjuden wohnten Tür an Tür, sie hatten intensive und extensive Kontakte und machten Geschäfte miteinander oder pflegten Geschäftspartnerschaften. Manchmal teilten sich Juden und Christen sogar ein Wohn- und Geschäftshaus. Die gemeinsame Nutzung von Wohn- und Geschäftsräumen erforderte von beiden Seiten ein hohes Maß an Aushandlungsbereitschaft. Beispielsweise mussten die Geschäftspartner verhandeln, wie am Schabbat bzw. am Sonntag der Zugang zu den Geschäftsräumen für den jeweils Andersgläubigen geregelt wurde. So ermöglichte beispielsweise dem christlichen Geschäftspartner am Schabbat ein abgetrennter Eingang Einlass zu den Wirtschaftsräumen. Aus Altona ist auch ein Fall überliefert, bei der ein jüdischer Kaufmann den Gemeinderabbiner Ezechiel Katzenellenbogen um Erlaubnis bat, seine Leinweberei, die er zusammen mit einem Christen betrieb, auch am Schabbat für die christliche Kundschaft öffnen zu dürfen.

Der Bereich des Wirtschaftens bot – wie kaum ein anderer – Berührungspunkte mit der nichtjüdischen Umwelt. Traditionell kamen jüdische Männer durch ihre Geschäftstätigkeit in ihrem Alltag häufiger in Kontakt mit Nichtjuden als Frauen. Zu den Begegnungsorten mit Nichtjuden zählten Straßen, der Marktplatz, aber auch das Wirtshaus. In Hamburg wie andernorts zählte das Wirtshaus zu den bevorzugten Plätzen, um Geschäfte abzuschließen. Eines dieser Wirtshäuser war die Schiffergesellschaft in Hamburg, dort kamen jüdische und nichtjüdische Kaufleute zusammen, tranken gemeinsam und machten Geschäfte.

Die sogenannte Judenbörse in der Elbstraße in der Hamburger Neustadt,

Friedrich Strumper († 1913), 1901

Quelle: Otto Bender,

Die Hamburger Neustadt: 1878-1986. Stadtansichten einer Photographenfamilie,

Hamburg 1986, S. 26-27, Wikimedia Commons, gemeinfrei.

Dass Juden und Christen Wohnräume durchaus gemeinsam nutzten, geht aus Berichten des Altonaer Rabbiners Jakob Emden hervor. Er berichtet, dass Häuser beim Verkauf von einem christlichen zu einem jüdischen Eigentümer und umgekehrt wechseln konnten. So wissen wir von Jakob Emden, dass er ein Haus von einem Nichtjuden erwarb. Die kommunalen Behörden bezeichneten diese von Juden bewohnten oder erworbenen Häuser als „Judenhäuser“. Äußerlich unterschieden sich die jüdischen Häuser von den christlichen durch eine am Türrahmen angebrachte Mesusa. An jüdischen Feiertagen waren Häuser obendrein durch Ritualgegenstände als jüdisch erkennbar. Beispielsweise kennzeichnete am Laubhüttenfest eine Sukkah ein Haus als ein jüdisches. Im Inneren der Häuser verwiesen religiöse Ritualgegenstände, wie Menoroth und Chanukkaleuchter Leuchter mit neun oder acht Armen, der anlässlich des Chanukka-Festes genutzt wird., sowie eine koscher geführte Küche auf den jüdischen Ritus. In größeren Häusern zählten sogar Gebetsräume und in Ausnahmefällen eine Synagoge zur Wohnungsausstattung, so wie im Haus von Jakob Emden in Altona.

Anders als in Frankfurt am Main, wo die jüdische Bevölkerung bis ins 19. Jahrhundert auf sehr kleinem Raum zusammengepfercht in einem Getto lebte, gestaltete sich die Wohnsituation im frühneuzeitlichen Altona vergleichsweise entspannt. Die Wohnhäuser waren – wie für Händlerfamilien typisch – nicht nur privat, sondern auch öffentlich und damit Teil des Wirtschaftens. In den Wohnräumen verschwammen nicht nur die Grenzen zwischen Familien- und Geschäftsleben, sie beherbergten gleichzeitig eine Vielzahl von Familienmitgliedern und nahmen damit auch eine wichtige soziale Funktion ein. Witwen wohnten meist im Haushalt ihrer verheirateten Kinder, unverheiratete Geschwister im Haushalt der verheirateten Familienangehörigen. Solche Häuser boten dabei nicht nur Raum für mehrere Generationen der besitzenden Familie, sondern auch für Dienstpersonal, das bei ihnen im Haus unterkam.

Außerdem war das jüdische Familienleben in Hamburg, Altona und Wandsbek stets von Bewegung, Zuzug und der Aufnahme neuer Gemeindemitglieder aus anderen europäischen Regionen gekennzeichnet. Dies begann bereits mit der Ansiedlung der Sefarden im späten 16. Jahrhundert. Sie wichen in ihrem Habitus und in ihrer religiösen Praxis stark von der aschkenasischen Gemeinde ab. Im Alltag drückten sich die Unterschiede in einer anderen Alltags- und Familiensprache aus. Während in den sefardischen Familien auf Portugiesisch und (in wenigen) auf Spanisch kommuniziert wurde, wurde in den aschkenasischen Familien (Platt-)Deutsch und Jiddisch gesprochen. Neben den sefardischen Zuzüglern gehörten osteuropäische Juden zu den in Hamburg nach Schutz suchenden Juden, wie Glikl van Hameln berichtet. Ihre Familie hatte „für mehrere Wochen aus Polen stammende Juden, die nach Hamburg geflohen und krank waren, in ihrem Haus aufgenommen und gepflegt“ .

Mit der rechtliche Gleichstellung der Hamburger Juden im Jahr 1861 veränderten sich der jüdische Alltag und das Familienleben drastisch. Zunächst ist im Zuge der Emanzipation eine Auflösung der traditionellen jüdischen Wohnviertel im 19. Jahrhundert zu beobachten. In Hamburg entstanden zwischen 1870 und 1930 neue bürgerliche Wohnviertel mit einen hohen Anteil an jüdischen Bürgern. In Harvestehude und in Rotherbaum lebten um die Jahrhundertwende ungefähr 40 Prozent der Hamburger Juden, die zu großen Teilen dem säkularen oder liberalen Judentum angehörten. In der Verschiebung des Wohnraums in die bürgerlichen Stadtviertel spiegelt sich der soziale und wirtschaftliche Aufstieg der Hamburger Juden im 19. Jahrhundert wider. Das orthodoxe Judentum blieb überwiegend im Grindel und in der Neustadt wohnen und verharrte im Kleinhandel. Dort machten Juden noch im Jahr 1925 15 Prozent der Einwohner aus. Die jüdisch-orthodoxe Bevölkerung im Grindel pflegte eine andere religiöse Praxis und einen anderen Lebensstil als die jüdisch-säkulare Bevölkerung in den eher bürgerlichen Wohnvierteln, wie in Rotherbaum und Havestehude. Beispielsweise waren im Grindel noch in den 1920er-Jahren äußerlich Häuser als jüdische erkennbar.

Im Zuge der Moderne brachen traditionelle Familienstrukturen auf, nach denen sich der jüdische Familienalltag für Männer und Frauen unterschiedlich gestaltete. Dies ändert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mit dem Wandel der Rolle der Frau in Gesellschaft und Familie. Nach der jüdischen Tradition ist die Frau alleine für den Haushalt verantwortlich, wozu in erster Linie die Führung der koscheren Küche und die Gestaltung der religiösen Feiertage gehört.

Gruppenaufnahme der Familie Ascher, 19.

Jahrhundert

Quelle: Bilddatenbank

des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, PER00155,

Lock-Material, Film F Album Liebeschütz.

Während das Dienstpersonal vor der Emanzipation stets jüdisch war, beschäftigten zu Beginn des 20. Jahrhunderts selbst orthodoxe Familien Nichtjuden in ihrem Haushalt.

Mit der Säkularisierung und Verbürgerlichung bot sich für Juden und Jüdinnen gleichzeitig die Möglichkeit, stärker an der außerjüdischen Welt teilzunehmen und aus dem jüdisch-orthodoxen Milieu auszubrechen. Dies macht sich beispielsweise an der regen Teilnahme von Juden an dem aufstrebenden Vereinswesen bemerkbar. Damit verschwanden zunehmend die Unterschiede zwischen der jüdischen Bevölkerung und der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft.

Dennoch wich die jüdische Bevölkerung – wie für Minderheiten typisch – in ihren sozialen und kulturellen Merkmalen von der christlichen Mehrheitsbevölkerung ab, wie anhand der Betrachtung der Geburtenrate der Hamburger Juden deutlich wird. In den Jahren 1901 und 1902 kamen auf 1.000 jüdische Hamburger 16,2 Geburten, während es bei den Protestanten 24,1 und im Reichsdurchschnitt 36,5 Geburten waren. In der vergleichsweise niedrigen Geburtenrate zwischen der Hamburger jüdischen Bevölkerung und dem Reichsdurchschnitt spiegelt sich vordergründig der Unterschied zwischen Stadt und Land wider. Gleichzeitig nahm die Geburtenrate der jüdischen Bevölkerung früher ab als die der nichtjüdischen Bevölkerung. Diese Entwicklung verweist auf den Grad der Verbürgerlichung und den Grad der Bildung der jüdischen Bevölkerung. Im Allgemeinen sank im Hamburg des frühen 20. Jahrhunderts mit dem Grad der Bildung und der wirtschaftlichen Prosperität die Geburtenrate. Den Grad des Wohlstands der jüdischen Stadtbevölkerung drückt auch die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung geringere Sterblichkeitsrate aus, die bei der jüdischen Bevölkerung bei 10,7 Prozent und bei der Hamburger Gesamtbevölkerung bei 16,2 Prozent lag.

Trotz all der großen Veränderungen, waren die meisten jüdischen Ehen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein arrangiert, in orthodoxen Familien dauerte diese Tradition noch lange danach an. Die Familie stellte die Weitergabe der jüdischen Tradition sicher. Dabei beeinflusste die Zugehörigkeit zum Judentum sowie der Status der Herkunftsfamilie und die Höhe der Mitgift die Wahl des Ehepartners. Nach dem jüdischen Ritus wurde die Höhe der Mitgift in der Kettubah (Heiratsvertrag) festgehalten. Mit der Wahl des Ehepartners sollte der Fortbestand der jüdischen Tradition bewahrt werden, was für eine Minderheit essentiell ist. Damit sollte aber auch die erreichte wirtschaftliche Prosperität der Herkunftsfamilie sichergestellt werden. Dabei setzten vor allem begüterte Familien auf arrangierte Ehen. In weniger wohlhabenderen Familien mussten junge Leute die Heirat häufig zurückstellen, bis sie eine Tätigkeit gefunden hatten, mit der der Lebensunterhalt bestritten werden konnte.

Mit dem Einzug der Moderne im 19. Jahrhundert brach die starre Trennung zwischen den sefardischen und aschkenasischen Gemeindemitgliedern auf. Dies macht sich vor allem in einer steigenden Zahl an Eheschließungen zwischen Sefarden und Aschkenasen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkbar.

Aber auch die Grenzen zwischen der jüdischen und christlichen Bevölkerung verschwammen zunehmend. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wählten in den deutschen Großstädten immer mehr Juden einen nichtjüdischen Ehepartner. Im Jahr 1866, kurz nach der Erlangung der bürgerlichen Rechte in Hamburg, gaben 13,1 Prozent aller jüdischen Bräute und Bräutigame einem nichtjüdischen Ehepartner das Jawort. Im Jahr 1928 war diese Zahl bereits auf 35,58 Prozent angestiegen. Bei der Anzahl an jüdisch-christlichen Ehen nahm Hamburg deutschlandweit die Spitzenposition ein und übertraf damit sogar Berlin, die Stadt mit der größten jüdischen Gemeinde in der Weimarer Republik.

Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung war der Rückgang der jüdischen Gemeindemitglieder in Hamburg. Mehr als die Hälfte der Kinder, die in den Jahren zwischen 1885 und 1910 in eine jüdisch-christliche Ehe hinein geboren wurden, wurde getauft und war somit kein Mitglied der jüdischen Gemeinde mehr. Betrug der jüdische Bevölkerungsanteil an der Hamburger Gesamtbevölkerung im Jahr 1871 4,1 Prozent, lag er 39 Jahre später, im Jahr 1910, nur noch bei 1,9 Prozent. Nicht immer stieß die Wahl eines nichtjüdischen Ehepartners auf die Zustimmung der Eltern, insbesondere in orthodoxen Familien war die Wahl eines nichtjüdischen Ehepartners keinesfalls erwünscht.

Die verschwindenden Grenzen zwischen Juden und Nichtjuden stieß auch auf nichtjüdischer Seite gleichermaßen auf Akzeptanz und Ablehnung. Die Jahre der Integration und gesellschaftlichen Teilnahme waren stets auch von antisemitischen Agitationen begleitet. Die Familie bot Schutz vor dem Antisemitismus der nichtjüdischen Umwelt, der den Prozess der Verbürgerlichung begleitete.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten veränderte sich schlagartig das Alltags- und Familienleben der Juden in Hamburg.

Gruppenaufnahme der Familie Carlebach, Mutter Lotte Carlebach mit neun

Kindern, vor dem Krieg

Quelle: Yad Vashem, Foto Archiv 1869/243, mit freundlicher Genehmigung von Prof.

Miriam Gilis

Carlebach.

Der jüdische Familienalltag war fortan von einem permanenten Ausnahmezustand geprägt. Die nationalsozialistische Politik in den Vorkriegsjahren zielte auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung der Juden. Juden war es fortan nur noch unter Inkaufnahme von Anfeindungen und der Gefahr von körperlichen Übergriffen möglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die nationalsozialistischen antisemitischen Gesetze schnitten gravierend in das jüdische Alltagsleben ein. Das bereits im April 1933 erlassene reichsweite Schächtverbot bedeutete für die jüdische Gemeinde eine Einschränkung ihrer Religionsausübung und zugleich ihrer Ernährungsgewohnheiten. Wollten Juden die religiösen Speisevorschriften weiterhin einhalten, mussten sie entweder gänzlich auf Fleisch verzichten oder importiertes koscheres Fleisch aus dem Ausland teuer erwerben. In Hamburg reagierte die jüdische Gemeinde auf das Schächtverbot mit der Einlagerung von koscherem Fleisch in ein Kühlhaus und dem Import von geschächtetem Fleisch aus Dänemark. Im Israelitischen Krankenhaus begegnete der Rabbiner dem Mangel an geschächtetem Fleisch, in dem er den Patienten die Erlaubnis erteilte, alles – außer Schweinefleisch – essen zu dürfen.

Bereits im Sommer 1933 wurden Juden aus nichtjüdischen Vereinen, Stiftungen, Schulen und anderen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen. Damit endete das Kapitel der vielfältigen Teilnahme von Juden an zivilgesellschaftlichen Organisationen in Hamburg. Die NS-Machthaber beabsichtigten mit ihrer Politik, die jüdische Bevölkerung mittels sozialer Ausgrenzung und wirtschaftlicher Boykottierung außer Landes zu treiben. Der wirtschaftliche Boykott und zahlreiche Berufsverbote („Arierparagraf“) führten zur schleichenden Verarmung der jüdischen Bevölkerung. Unter dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Druck zerrissen viele jüdische Familien. In Hamburg, einer Stadt mit einer besonders hohen Anzahl an jüdisch-christlichen Ehen, lösten die rassistischen Nürnberger Gesetze im September 1935 in diesen Familien wahre Tragödien aus. Das NS-Regime übte massiven sozialen und wirtschaftlichen Druck auf den christlichen Ehepartner aus, sich von dem jüdischen Partner scheiden zu lassen. Andererseits boten Familien aber auch weiterhin einen Schutz- und Rückzugsraum vor der stetig ansteigenden Verfolgung.

Während insbesondere die jüngere Generation Zuflucht im Ausland suchte, blieben die älteren Familienmitglieder den Verfolgern schutzlos ausgeliefert in Hamburg zurück. Insgesamt konnten sich zwischen 1933 und 1941 zwischen zehn- und zwölftausend Juden aus Hamburg ins sichere Ausland retten. Unter ihnen waren rund eintausend Kinder, die mit Kindertransporten nach England entkamen.

Während viele Hamburger Juden verzweifelt Schutz im Ausland suchten, wurde Hamburg selbst vorübergehend zum Zufluchtsort von Juden aus anderen deutschen Regionen, die die Anonymität der Großstadt suchten. Jüdische Flüchtlinge, die auf Durchreise in Hamburg waren, konnten dabei aber nur unter großen Schwierigkeiten eine Unterkunft in einem Hotel finden. Nicht wenige privatwirtschaftliche Hotels verschärften die Situation für die jüdischen Flüchtlinge. Aus Memoiren ist überliefert, dass ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs einem jüdischen Ehepaar verbot, im Restaurant des Hotels zu essen. Sie mussten ihr Essen auf dem Zimmer einnehmen. Andere Hotels in Hamburg gewährten jüdischen Gästen keine Zimmer mehr. Restaurants boten jüdischen Gästen keinen Service mehr an.

Nachdem jüdische Mieter im April 1939 jeglichen Mietschutz verloren und jüdische Eigentümer nach dem Novemberpogrom 1938 ihres Eigentum beraubt wurden, stand für die in Hamburg verbliebenen Juden immer weniger Wohnraum zur Verfügung. Viele Häuser, die seit mehreren Generationen hinweg im Besitz von nur einer jüdischen Familie gewesen waren, wurden nach dem Novemberpogrom zwangsenteignet. Dadurch endete die Tradition von lang etablierten jüdischen Wohnvierteln in Hamburg. Im Jahr 1941 entrissen die nationalsozialistischen Machthaber Juden den letzten privaten Raum und zwangen sie, in „Judenhäuser“ zu ziehen. Die Wohnsituation für die in Hamburg verbliebenen Juden verschärfte sich noch einmal nach Ausbruch des Krieges und ganz besonders während der Bombardierungen der britischen Luftwaffe. Als im Sommer 1943 durch die Luftangriffe in Hamburg viel Wohnraum zerstört wurde, mussten 400 Zimmer von jüdischen Mietern geräumt werden, um sie für Nichtjuden zur Verfügung zu stellen. Die vertriebenen jüdischen Mieter sollten nördlich und westlich des Grindelviertels konzentriert werden.

In dieser Situation der gesellschaftlichen Isolierung und Verfolgung gewann die jüdische Gemeinde als gesellschaftlicher Mittelpunkt an neuer Bedeutung. Sie war fortan nicht nur Zentrum für das religiöse Leben, sondern bot Versorgungseinrichtungen an, die die Not mildern sollten. Dazu zählte bis Ende November 1941 die Essensausgabe an bedürftige Gemeindemitglieder im Heim Innocentiastraße und ab 1941 in der Volksküche in der Schäferkampsallee 27. Neben der Essensausgabe bot der Kulturbund im Gemeinschaftshaus in der Hartungstraße 9 Unterhaltungsmöglichkeiten für die Verfolgten an.

Hatten im Jahr 1933 noch 16.963 Juden in Hamburg gelebt (1925: ca. 20.000), so war die jüdische Gemeinde im Oktober 1941 bereits auf 7.547 Mitglieder geschrumpft. Zu diesem Zeitpunkt existierten in Hamburg noch 1.036 interkonfessionelle Ehen, die den jüdischen Ehepartnern vorläufig Schutz vor den Deportationen boten. Wenn der nichtjüdische Partner sich jedoch scheiden ließ, so drohte dem jüdischen Partner die Deportation in ein Vernichtungslager. Insgesamt wurden zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 5.848 Juden von Hamburg in die Vernichtungslager im besetzten Polen verschleppt. Bisher sind 8.887 Hamburger Juden namentlich bekannt, die im Holocaust ermordet wurden. Die Gesamtzahl der Hamburger Opfer wird auf 10.000 geschätzt.

Unmittelbar nach Kriegsende, am 8. Juli 1945, versammelten sich zwölf Überlebende , um eine neue jüdische Gemeinde in Hamburg zu gründen, der zunächst 80 Gemeindemitglieder angehörten. Im Oktober 1945, verabschiedete der neugegründete Vorstand eine Satzung, die mit der Hamburger Tradition der drei verschiedenen Kultusverbände brach und eine Einheitsgemeinde mit einem gemäßigt orthodoxen Kultus ins Leben rief. Die neu gegründete Einheitsgemeinde verfolgte zunächst das Ziel, den Überlebenden eine religiöse „Heimat“ zu geben, aber vor allem auch Hilfestellungen bei den Ansprüchen auf Rückerstattungs- und Entschädigungsleistungen zu bieten. Die grundsätzliche Frage, ob im „Land der Täter“ wieder jüdisches Leben aufgebaut und verankert werden solle, stand zunächst hinter dringlichen Alltagsfragen zurück. Als die Einheitsgemeinde im Jahr 1948 den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhielt, verlor sie ihren provisorischen Charakter. Sie übte fortan die traditionellen Gemeindeaufgaben aus – Kultus, Beerdigungswesen, Fürsorge und Religionserziehung.

Neben den jüdischen Gemeindemitgliedern befanden sich nach Kriegsende auch jüdische DPs im Hamburger Raum. Diese stammten zumeist aus Osteuropa und hatten die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft überlebt, unter ihnen befand sich eine große Anzahl Minderjähriger. Insgesamt zählte die Britische Militärregierung im Juni 1946 206 jüdische DPs im Alter von 18 bis 46 Jahren im Hamburger Raum. Anders als für die deutschen Juden waren nicht die deutschen Behörden, sondern die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), für die DPs zuständig. Dies zeigte sich in deutlich unterschiedlichen Sozial- und Hilfeleistungen für deutsche und nichtdeutsche Juden. Beispielsweise standen den deutschen Juden nach dem Krieg deutlich geringere Lebensmittelrationen als den jüdischen DPs zu.

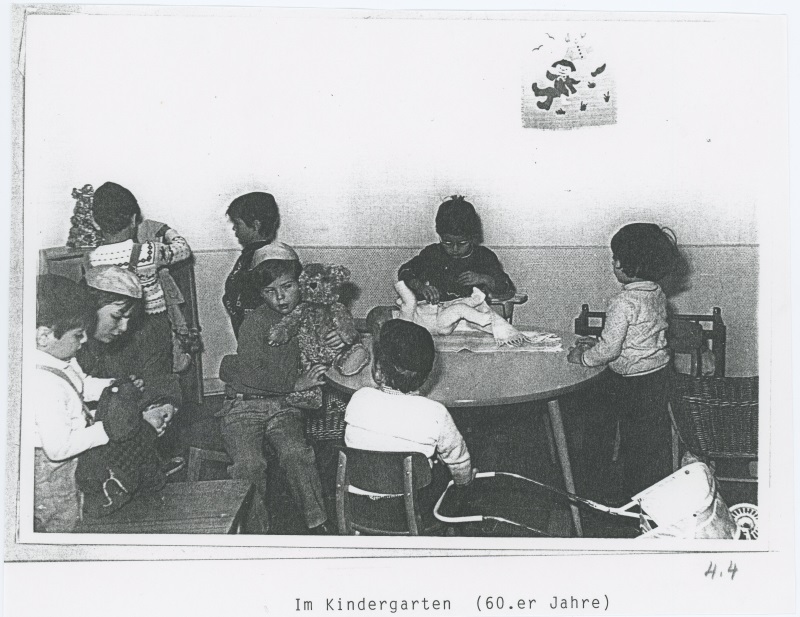

Die Erlaubnis zum rituellen Schlachten im Jahr 1947 ermöglichte nun auch wieder eine orthodoxe Lebensführung. Ein weiterer Meilenstein bei der Neuverankerung jüdischen Lebens im Nachkriegs-Hamburg war die Eröffnung der neuen Synagoge am 4.9.1960 an der Hohen Weide. Um die religiöse Erziehung der Kinder sicherzustellen, gründete die jüdische Gemeinde in den 1960er-Jahren einen Kindergarten und bot darüber hinaus zahlreiche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an.

Kinder im Jüdischen Kindergarten, Hamburg, 1960er-Jahre

Quelle:

Bilddatenbank des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, NEU00001a,

Jüdische Gemeinde

Hamburg, Album Nr.4.

Im Anbetracht der starken Überalterung der Gemeindemitglieder hatte die Kinder- und Jugendfürsorge eine ganz besondere Bedeutung. Allerdings musste der jüdische Kindergarten mangels Nachfrage im Jahr 1979 bereits wieder geschlossen werden.

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989/90 veränderte sich abermals der Charakter der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Seit 1989 kamen mehrere tausend Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Hamburg und brachten zahlreiche Neuerungen für das jüdische Alltags- und Familienleben mit sich. Ihnen war der jüdische Ritus in der Sowjetunion fremd geworden, dennoch beteiligten sie sich rege an den Gemeindetätigkeiten, vor allem aber an den Kultur- und Freizeitprogrammen, weniger jedoch an religiösen Festen oder Gottesdiensten. Damit wurde die Hamburger jüdische Gemeinde auch um eine weitere Sprachgruppe erweitert. Das Rundschreiben der jüdischen Gemeinde erscheint seither auf Deutsch und Russisch, um beide Sprachgruppen gleichermaßen zu erreichen.

Kennzeichnend für das jüdische Alltagsleben nach 1990 ist außerdem eine größere religiöse Vielfalt. Neben der Einheitsgemeinde gründeten sich nach und nach mehrere religiöse Vereinigungen, dazu zählt die Chabad Lubawitsch (2004), ebenso wie die Kehilat Beit Shira – Jüdische Masorti Gemeinde Hamburg e. V. (2009). Nachdem im Jahr 2002 das Grundstück der Talmud Tora Schule nach jahrelangen Verhandlungen an die jüdische Gemeinde rückübertragen wurde, konnte dort an die Tradition der Verbindung von jüdischer Religionserziehung und säkularer Bildung angeknüpft werden. Mit der Neugründung der Joseph-Carlebach-Schule am Grindelhof im Jahr 2002 war es jüdischen Eltern möglich ihre Kinder wieder auf eine jüdische Schule zu schicken.

Das jüdische Familien- und Alltagsleben in Hamburg durchlief seit der frühen Neuzeit einen massiven Wandel und weist dennoch eine Konstante auf: die Migration und die Integration von Juden aus anderen europäischen Ländern. Die Zugezogenen bereicherten den Alltag der Juden in Hamburg über die Jahrhunderte mit anderen Riten und anderen Alltagssprachen. Damit haben sie stets unterschiedlich und doch maßgeblich das jüdische Leben im Hamburger Raum geprägt und gestaltet.

Dieser Text unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf er in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Stefanie Fischer (Thema: Familie und Alltag), Dr. phil., forscht am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt untersucht sie die Beziehungen jüdischer Holocaustüberlebender zu ihren deutschen Heimatstätten in den 1950er und 1960er-Jahren. Ihre Dissertation schrieb sie über Zusammenhänge von ökonomischem Vertrauen und antisemitischer Gewalt am Beispiel deutsch-jüdischer Viehhändler zwischen 1919 und 1939.

Stefanie Fischer, Familie und Alltag, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, 22.09.2016. <https://dx.doi.org/10.23691/jgo:article-225.de.v1> [14.02.2026].