Die Entwicklung jüdischer Erziehung und Bildung in Deutschland lässt sich in drei Zeitabschnitte einteilen. Der erste reicht von der frühen Neuzeit bis zum Beginn der Säkularisierung in der Aufklärung (von ca. 1500–1800). In dieser Zeit waren die entsprechenden Einrichtungen der jüdischen Gemeinden ausschließlich religiös geprägt: Das Cheder bot den Anfangsunterricht in Religion und Hebräisch, die gemeindeeigene Talmud Tora beschulte arme Kinder. Die Söhne und manchmal wohl auch die Töchter wohlhabender Familien wurden durch Privatlehrer unterrichtet. Mädchen erhielten religiöse Unterweisung vermutlich vor allem in Form mütterlicher Anleitung in den religiösen Praktiken des häuslichen Lebens. Das Bet Hamidrasch, als der Synagoge angegliedertes Lehrhaus, war für erwachsene Männer der Ort vertiefter Lektüre und Erörterung religiöser Schriften, die Jeschiwa diente dem Talmudstudium künftiger Religionslehrer und Rabbiner.

Beginnend mit der Adaption von Ideen der europäischen Aufklärung für das Schul- und Erziehungswesen lässt sich als ein zweiter Abschnitt das Zeitalter der Säkularisierung fassen (ca. 1800–1942). Erziehung und Bildung, als Begriffe der politischen Philosophie der Aufklärung und des klassischen Liberalismus, brachten ein Programm zum Ausdruck: Bekämpfung von Aberglauben und Irreligiosität, Befreiung von religiöser Bevormundung, Abkehr von der herkömmlichen religiösen Unterweisung, Verknüpfung von Religionserziehung mit dem Unterricht in Hebräisch, der Landessprache und den Wissenschaften, Erziehung zu Moralität, Selbstdenken und Vernunftgebrauch, Aneignung der für bürgerlichen Erwerb, Gesinnung und Lebensführung nötigen Einstellungen und Haltungen. Beispielgebend hierfür war die jüdische Freischule in Berlin, die sich eine so verstandene „Bildung des Menschen“ als Ziel setzte.

Gleichzeitig war der Säkularisierungsprozess von Kontroversen zwischen Verfechtern der Tradition und der Modernisierung geprägt. Vor diesem Hintergrund entstanden im Verlauf des 19. Jahrhunderts Schulen mit gegensätzlicher weltanschaulich-religiöser Ausrichtung. Doch trotz unterschiedlichster Auffassungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Religion in der Bildung der Jugend wurde die Institution Schule im 19. Jahrhunderts zum Hebel schlechthin für die bürgerlich-rechtliche Emanzipation und den wirtschaftlichen Aufstieg der Juden; dies galt besonders in einer Handelsstadt wie Hamburg. Insofern lagen Welten zwischen jüdischen Schulen um 1800 und in den 1930er-Jahren, was Anzahl und Differenzierung, den Beschulungsgrad von Jungen und Mädchen, Lehrerqualifikation und Lehrmethoden, die Relation von Sprachen und Wissenschaften im Lehrplan und selbst den Religionsunterricht betraf. Das Ende dieser Epoche ist mit der gewaltsamen Schließung der jüdischen Schulen durch das nationalsozialistische Regime markiert.

Die Neuanfänge eines jüdischen Erziehungs- und Bildungswesens im Deutschland der Nachkriegszeit lassen sich als Beginn eines dritten Zeitabschnitts ansehen. 1966 entstand eine erste Grundschule im traditionsreichen Philanthropin in Frankfurt am Main, 1969 folgte eine weitere in München. Die meisten Neugründungen sind nach dem Jahr 2000 zu verzeichnen. Zu ihnen gehört die Joseph-Carlebach-Schule in Hamburg, die im Gebäude der vormaligen Talmud Tora (Real-)Schule am Grindelhof ihren Ort fand.

Von alters her hat das Lernen im Judentum einen hohen Stellenwert. Schon in antiken hebräischen Schriften wird die Bedeutung des Studiums der religiösen Werke unterstrichen, die als Wort Gottes gelten. Es zu befolgen, weist der Gemeinde den Weg und konstituiert sie als Gemeinschaft der Rechtgläubigen. Lernen und Studium sind demnach gleichbedeutend mit dem Ergründen der gottgegebenen Gesetze und zielen auf deren Anwendung in allen Aspekten der praktischen Lebensführung in der Gemeinde.

Über die Sozialgeschichte dieser Unterweisung ist allerdings nur wenig bekannt. Die Quellenlage ist schwierig, weil erst mit der Säkularisierung die Aufsicht über das Schulwesen allmählich in staatliche Hand kam und entsprechende bürokratische Anforderungen entstanden. Die häufigste Schulart bis zur Aufklärung war das Cheder. Mit seiner Einrichtung kam eine Gemeinde der Pflicht nach, für eine grundlegende religiöse Unterweisung und Alphabetisierung der Kinder zu sorgen. Auch die meisten der 39 „Schulen“, die es 1732 in Hamburg gab, dürften Chadarim gewesen sein. Oft bestand ein Cheder aus nicht mehr als einem Zimmer in der Wohnung des Melamed, des Kinderlehrers, der häufig daneben als Kantor oder Schächter tätig war. Viele Melamdim waren Wanderlehrer. Unterwiesen wurden Kinder in einem Alter von 4–5 und bis zu 12–13 Jahren. Der Lehrstoff bestand im Hebräischlesen anhand der Tora, für ältere Schüler auch mithilfe des Talmuds. Lernen war gleichbedeutend mit Auswendiglernen, Nachsprechen und endlosem Wiederholen von Vorgetragenem im Chor. Daneben wurde in den für den Handel nötigen Rechenarten unterwiesen. Die Unterrichtssprache war in aschkenasischen Gemeinden das Jiddische, gelehrt wurde das Schreiben mit hebräischen Buchstaben, nicht mit lateinischen. Die Aneignung weltlichen Wissens galt bestenfalls als Zeitverschwendung, und die Lektüre anderer als der heiligen Schriften war verpönt. Anders war der Unterricht in sefardischen Gemeinden gestaltet; hier war Spanisch oder, wie in Hamburg, Portugiesisch die Unterrichtssprache. Auch zur Aneignung weltlichen Wissens und der Landessprache hatte man eine andere Einstellung. Die weltoffene Haltung der Sefarden gegenüber Sprachen und säkularen Kenntnissen galt vielen Maskilim geradezu als vorbildlich. ‒ Zu bedenken ist an dieser Stelle, dass in den heutigen Forschungsstand Schilderungen von Unterweisungspraktiken im (aschkenasischen) Cheder Eingang gefunden haben, die aus dem 18. Jahrhundert überliefert sind. Zu diesem Zeitpunkt waren die herkömmlichen Schularten vieler jüdischer Gemeinden bereits in einer tiefen, durch Säkularisierung und sozialen Wandel verursachten Krise. Oft stammen die Beschreibungen aus der Feder aufklärerischer Kritiker.

Für die religiöse Unterweisung der Armenkinder sorgten traditionell die Talmud Tora Schulen. Sie waren der Aufsicht der Gemeindeleitung unterstellt und wurden aus milden Stiftungen wohlhabender Gemeindemitglieder finanziert. Die Lehrer waren Talmudgelehrte oder fortgeschrittene Talmudstudenten. Hauptgegenstand der Unterweisung waren Auszüge aus dem Talmud, dem zentralen Werk der rabbinischen Literatur, das die Traktate der Mischna und die Kommentare der Gemara umfasst. Wie das Cheder geriet mit dem Übergang in die Moderne auch diese Einrichtung in die Kritik: Jüdische Aufklärer, Maskilim, bemängelten die einseitig auf den Talmud bezogenen Kenntnisse der Lehrer; zudem werde das Werk ohne jede Rücksicht auf Alter und Fassungskraft der Kinder behandelt, und völlig vernachlässigt seien das Studium der Tora wie auch der hebräische Sprachunterricht.

Parallel dazu ließen, die gesamte Neuzeit hindurch, wohlhabende Familien ihre Kinder von Hauslehrern unterrichten, auch in Sprachen und Wissenschaften. Den Söhnen stand um 1800 in manchen Städten, so auch in Hamburg, der Besuch des Gymnasiums schon offen. Zudem belegen Quellen, dass Eltern in kleinen Städten, in denen es keine jüdische Schule gab, ihre Kinder in die christliche Stadtschule schickten.

Mädchen wurden in der Regel zu Hause unterrichtet. Ziel der Unterweisungen, die meistens durch die Mutter erfolgten, war eine Vorbereitung auf eine korrekte koschere Haushaltsführung. Als Lehrmittel war dafür die sogenannte Frauenbibel Zeenah u-Reenah (1616) verbreitet, eine Übersetzung und Auslegung des Pentateuch in jiddischer Sprache. Diese erschien noch 1930 in einer von Bertha Pappenheim besorgten deutschen Neuausgabe.

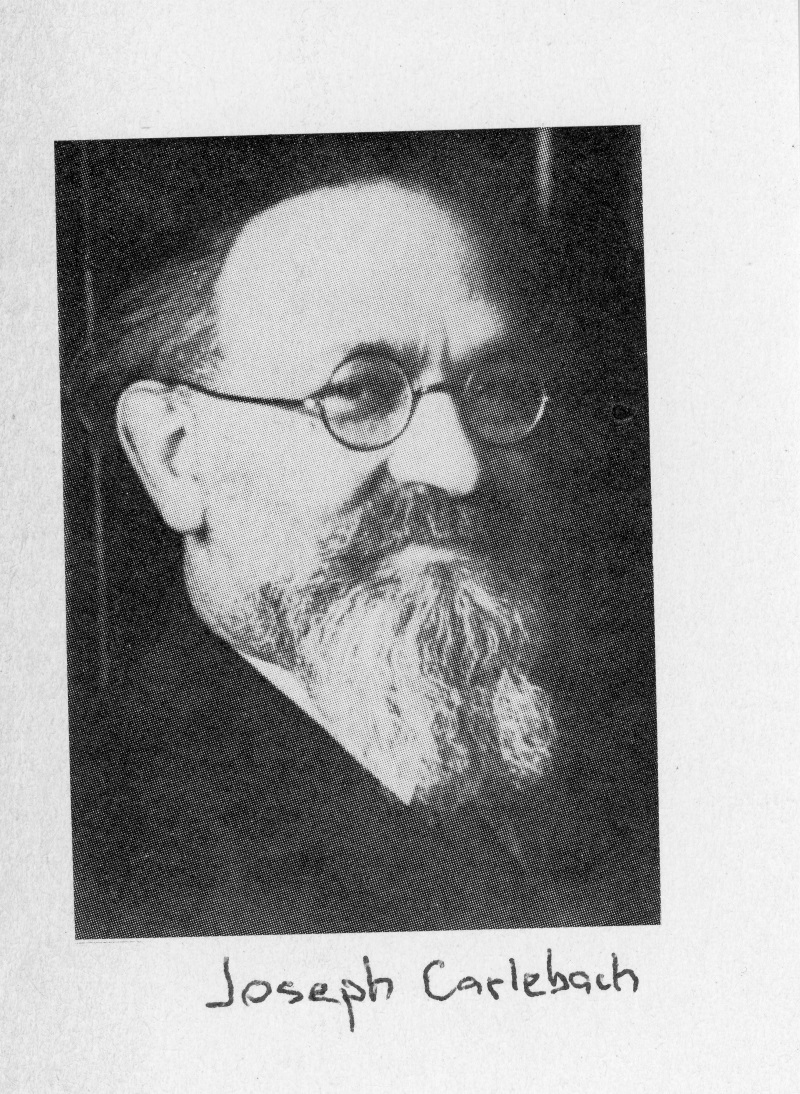

Jeschiwot waren höhere Schulen, die dem vertieften Studium des Talmuds für die Heranbildung des Gelehrten-, Lehrer- und Rabbinernachwuchses dienten. Sie waren Orte der Tradierung von Lehrmeinungen, oft mit weithin berühmten Talmudgelehrten oder Rabbinern an der Spitze, und dienten der Produktion von Kommentaren zu heiligen Schriften. Dabei differierten sie nach Niveau, Bedeutung und Bestandsdauer erheblich; die auch überregional bedeutendsten Jeschiwot bestanden in osteuropäischen Ländern. In der frühen Neuzeit wurde in der Jeschiwa zeitweilig der Pilpul gepflegt, eine dialektische Methode der Auseinandersetzung mit Fragen der religiösen Gesetze, die aufklärerische Kritiker als sinnfreie Haarspalterei ablehnten. Die erste Jeschiwa im aschkenasischen Kulturraum bestand schon im 11. Jahrhundert in Worms; aber noch in der neuesten Geschichte wurden Jeschiwot errichtet, wie das Beispiel der 1921 in Hamburg durch Rabbiner Joseph Carlebach gegründeten Jeschiwa zeigt.

Joseph Carlebach

Quelle:

Bilddatenbank des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, PER00346

Daneben gab es die Institution des Lehrhauses, Bet Hamidrasch, auf Jiddisch Klaus genannt, oft in Verbindung mit der Synagoge, die im Jiddischen auch als „Schul“ bezeichnet wird. Lehrhäuser wurden von reichen Familien finanziert. Man lud Gelehrte zu längeren Aufenthalten ein, und diese diskutierten im Gegenzug Fragen des Talmuds mit wissbegierigen Männern und Jünglingen. Frauen und Mädchen waren von der direkten Teilnahme ausgeschlossen. Neben den Jeschiwot beförderten Lehrhäuser europaweit den überregionalen Austausch über religiöse, insbesondere rechtspraktische Fragen in der jüdischen Welt, aber auch über naturwissenschaftliche und sprachtheoretische Studien, die auf eine tiefere Erkenntnis der Tora ausgerichtet waren.

Mit dem Übergang in die Moderne und den sie kennzeichnenden Säkularisierungsprozessen geriet die an die Zentralität der Religion gebundene Auffassung des Lernens in eine Krise. Der Aufschwung des Welthandels ab dem 16. Jahrhundert, an dem in einer Hafenstadt wie Hamburg sefardische Juden beachtlichen Anteil hatten, die Entstehung der modernen Naturwissenschaften, die Verbreitung von Schriften im Gefolge der Erfindung des Buchdrucks, die Neubewertung der antiken griechischen Philosophie durch den Humanismus und nicht zuletzt das Zeitalter der Aufklärung – all dies brachte veränderte Weltbilder mit sich. Im Zuge der Herausbildung der kapitalistischen Ökonomie prägten sich mit neuen Erwerbsformen auch neue soziokulturelle Milieus mit gewandelten Lebensweisen, Einstellungen und Haltungen aus. Neben das traditionale Stadtbürgertum der Gilden und Zünfte, zu dem Juden keinen Zugang hatten, trat das anfangs zahlenmäßig kleine Wirtschaftsbürgertum. Ihm gehörten neben reformierten Protestanten auch Juden an. Das neue Wirtschafts- und Bildungsbürgertum, zu dem die neuartigen Intellektuellen, die Aufklärer zählten, war die Trägerschicht der Modernisierung und Säkularisierung. Sie brachte sich gegen die Verteidiger der überkommenen Strukturen in Stellung, und sie war es auch, die Bildung und Erziehung neu definierte, die bisherige streng religiöse Ordnung des Wissens sprengte und die traditionellen Autoritäten in Frage stellte – auf christlicher wie auf jüdischer Seite.

Die eigene rabbinische Gerichtsbarkeit und Autonomie in Angelegenheiten religiöser Unterweisung, über die die jüdischen Gemeinden in der frühen Neuzeit verfügt hatten, wurde im Gefolge der französischen Revolution abgeschafft.Denn mit der Herausbildung moderner Nationalstaaten wurde die rechtliche Gleichstellung auch der Juden als Bürger und Individuen unabweisbar; die Abschaffung der Gemeindeautonomie war eine notwendige Konsequenz. Dafür hatten sich Vorkämpfer der bürgerlich-rechtlichen Gleichstellung der Juden, wie in Deutschland Moses Mendelssohn und David Friedländer, unermüdlich eingesetzt.

David Friedländer,

Porträt von Julius

Hübner, 1834

Quelle: Wikimedia Commons, gemeinfrei, Jahrhundertausstellung deutscher Kunst, Berlin 1900.

Auch andere jüdische Aufklärer, etwa Naphtali Herz Wessely oder Isaak Abraham Euchel, in Hamburg insbesondere Gabriel Riesser und Anton Rée, erneuerten die in verschiedenen europäischen Ländern schon früher erhobenen Forderungen nach bürgerlich-rechtlicher Gleichstellung der Juden mit den Christen, setzten sich für eine politische Neuordnung der Gesellschaft ein, in der die Juden, unter Beibehaltung ihrer Religion, kulturell und sozial integriert wären.

Zu diesem Zweck beförderten die Maskilim die kulturelle Übersetzung von Ideen der europäischen Aufklärung ins Judentum. Man rezipierte die Schriften von John Locke, Jean Jacques Rousseau, Adam Smith und anderen Vertretern der neuen Moralphilosophie. Moses Mendelssohn übersetzte die fünf Bücher Moses ins Deutsche mit hebräischen Buchstaben – in den Augen der Traditionalisten schon dies ein Sakrileg. Obendrein versah er sie mit Kommentaren, um das Verständnis der heiligen Schriften auch für noch ungebildete Juden und vor allem für die Jugend zu erleichtern. Die religiös-moralische Erziehung sollte mit dem aufklärerischen Vernunftdenken übereinstimmen. Überall in deutschen Ländern wurde Mendelssohns Toraübersetzung in reformorientierten Schulen zugleich als zeitgemäßes Lehrbuch der deutschen und der hebräischen Sprache eingesetzt. In reformorientierten Gottesdiensten, beispielsweise in Berlin und Hamburg, beförderte dieser Schritt die Einführung von Predigten, Gesang und zum Teil auch Gebeten in deutscher Sprache.

Diese Veränderungen gingen nicht ohne tiefgreifende Konflikte mit orthodoxen Rabbinern vonstatten, die um die Beibehaltung der herkömmlichen Praktiken der Unterweisung und des Gottesdienstes und nicht zuletzt um ihre Vormachtstellung in der Gemeindeführung rangen, denn auch die Kontrolle über die Lebensführung der Gemeindemitglieder als Aufgabe der Rabbiner wurde in Frage gestellt. In allen denkbaren Aspekten wurde die Ausrichtung der religiösen Unterweisung der Heranwachsenden zum Streitpunkt, von der Finanzierung über die nötige Lehrerqualifikation, die Wissensauffassung bis hin zu den Lehrmethoden.

Dieser Kulturkampf, wie er später genannt wurde, zwischen Verfechtern der Tradition und Protagonisten der Modernisierung war (kaum anders auf christlicher Seite) eine der gravierendsten Auswirkungen des Säkularisierungsprozesses. Er führte zur Entstehung unterschiedlicher Richtungen innerhalb des Judentums und zur Pluralisierung jüdischer Lebenswelten. Aus den entsprechenden Kontroversen heraus, die im Grundsätzlichen unaufgelöst blieben, erwuchs so in der Folge ein vielschichtiges Nebeneinander von elterlichen Bildungsentscheidungen und Schulbesuchsmustern. Neben den gemeindeeigenen Einrichtungen entstanden private, solche mit und solche ohne Zulassung von Kindern anderer Konfessionen, mit religiös orthodoxer, konservativer oder liberaler Ausrichtung.

Naphtali Herz

Wessely

Quelle: Wikimedia Commons, gemeinfrei.

Dem Beispiel der jüdischen Freischule in Berlin (1778) folgend waren vor diesem Hintergrund in verschiedenen deutschen Ländern Reformschulen entstanden, in denen ein gründlich veränderter Religionsunterricht und weltliche Fächer kombiniert wurden. Konzepte für die Erneuerung von Erziehung und Unterricht, programmatisch zusammengefasst im Begriff der Bildung, wurden entworfen und vielfach auch ins Werk gesetzt, wie in Hamburg das Beispiel der Israelitischen Freischule (1815), der späteren Anton-Rée-Realschule zeigt. Dem Sog des Modernisierungsprozesses verschlossen sich letztlich aber auch die erneuerten traditionellen und neugegründeten orthodoxen Schulen nicht. So wurde die von Hamburger jüdischen Kaufleuten und Talmudgelehrten gegründete Talmud Tora Schule (1805), anfangs eine Armenschule, die zunächst wiederum der religiösen Unterweisung gewidmet war, in der Folgezeit in eine höhere Bürgerschule und schließlich in eine moderne Realschule mit entsprechend hohem Anteil weltlicher Wissensvermittlung transformiert.

Schwarz-weiß-Aufnahme der Talmud Tora Schule, im Hintergrund ist die Bornplatz-Synagoge

zu sehen

Quelle: Bilddatenbank des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, BAU00357,

abgedruckt in: Hamburg

und seine Bauten unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und

Wandsbek 1914, hrsg. v. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg,

Hamburg 1914, S. 203, Abb. 295.

Auch zwei kleine Armenschulen für Mädchen waren (1798 und 1818) in der Hamburger Neustadt gegründet worden; sie wurden 1884 im neu errichteten Schulgebäude der Israelitischen Töchterschule zusammengefasst, welche die Gemeinde unterhielt. Dem Lehrplan nach entsprach sie einer höheren Mädchenschule: Unterrichtet wurden Hebräisch und Deutsch, Englisch, Französisch, seit 1910 auch Physik, Chemie und Hauswirtschaft. Für die besten Schülerinnen gab es in der oberen Klasse Unterricht in Buchführung und Stenografie.

Insgesamt erwuchs aus dem Säkularisierungsprozess manche Neuheit. Eine Konfliktlinie zwischen Tradition und Modernisierung betraf beispielsweise die Frage, ob Unterricht in der Religion einerseits, in Sprachen und säkularen Wissenschaften andererseits in ein und dieselbe Schulanstalt gehörten oder nicht. So war aus orthodoxer Sicht ein Talmudstudium für Mädchen zwar ein Unding – aber gegen ihre Unterrichtung in Sprachen und säkularen Wissenschaften bestanden nicht unbedingt Einwände. Nicht zuletzt dieser auf den ersten Blick paradox erscheinende Sachverhalt erklärt die lebhafte Aufwärtsentwicklung, die die jüdische Mädchenbildung im 19. Jahrhunderts und der Zustrom von Jüdinnen zur Universität im frühen 20. Jahrhundert nahmen.

Mit dem Aufschwung bürgerlicher Erziehung und Bildung entstanden neue Akkulturationsmuster, die im wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik fortwirkten. So prägte sich bei den oberen Schichten des Hamburger jüdischen Bürgertums ein Schulwahlverhalten aus, bei dem die Eltern dem Schulbesuch ihrer Söhne und Töchter je unterschiedliche, aber komplementäre Funktionen zuschrieben: Die Mädchen sollte die Schule darauf vorbereiten, jüdische Religiosität im häuslichen Bereich aktiv als Moment eigenständiger Identität der Familie zu bewahren; deshalb legte man auf den Religionsunterricht für sie besonders großen Wert. Der Schulbesuch der Jungen stand demgegenüber unter dem Vorzeichen der Integration in die soziale Schicht: Für sie wurden dieselben Schulen, ohne jüdischen Religionsunterricht, gewählt, die auch Eltern der christlichen Mittel- und Oberschichten bevorzugten. Erst wenn man diese bis ins 20. Jahrhundert reichenden Schulbesuchsmuster von Söhnen und Töchtern gleichermaßen in den Blick nimmt, wird deutlich, dass die mittleren und oberen jüdischen Bürgerschichten demnach keineswegs vollständige Assimilation anstrebten, wie in der älteren Literatur öfter behauptet wird.

All dies wurde in den 1930er-Jahren jäh abgebrochen. Seit Beginn der NS-Zeit waren jüdische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer wachsender Repression ausgesetzt. Auch in Hamburg wurde die Anordnung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung von 1938 umgesetzt, wonach Jüdinnen und Juden der Besuch staatlicher Schulen nicht mehr gestattet war. In Hamburg wurde 1939 als vorletzte die jüdische Mädchenschule aufgelöst; die Schülerinnen, die bis dahin nicht emigriert waren, wurden an die Talmud Tora Schule verwiesen. Diese ihrerseits musste sich seit 1939 Volks- und Oberschule für Juden nennen und wurde, wie alle noch verbliebenen jüdischen Schulen im Deutschen Reich, mit Verordnung vom 30.6.1942 geschlossen.

Seit den 1960er-Jahren und bis in die Gegenwart gründen jüdische Gemeinden staatlich anerkannte Schulen neu, oft einschließlich Kindergarten und Vorschule und mit Ausbau bis zum Abitur. Wie schwierig die Neuanfänge jedoch sind, lassen diese Zahlen ahnen: Während es 1939 in Deutschland noch etwa 130 jüdische Schulen gab, sind es 2015 zehn jüdische Schulen und knapp zwei Dutzend Kindergärten; alle stehen unter dauerhaftem Polizeischutz. Dennoch: Heute gibt es in Deutschland wieder jüdische Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen, Rabbinerseminare, akademische Institutionen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, religiöse Lehranstalten, Lehrhäuser, Bildungsvereine und sonstige außerschulische Einrichtungen – nicht in der früheren Vielzahl, aber doch in bemerkenswerter Vielfältigkeit.

Obwohl viele Jüdinnen und Juden nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart religiös indifferent waren und sind, bestimmt der durch die Säkularisierung herbeigeführte Kulturkampf die Schul- und Bildungsgeschichte der jüdischen Gemeinden in Deutschland bis heute. Die weltanschaulich-religiösen Gegensätze zwischen Orthodoxen, Konservativen und Liberalen dauern aber auch deshalb fort, weil die Probleme innerjüdischer Integration und das Bemühen um die Definition und Wahrung einer jüdischen Identität sich mit der Einwanderung aus den verschiedensten Weltgegenden immer wieder neu stellen. Nach Hamburg beispielsweise emigrierten nach dem Zweiten Weltkrieg viele Jüdinnen und Juden unter anderem aus dem Iran, später aus Russland und anderen osteuropäischen Ländern. Die Heterogenität der verschiedenen Gruppen stellt die Gemeinden vor immense Herausforderungen, und dies gilt besonders für die Integrationsfähigkeit der Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. Vieles muss neu erarbeitet und erprobt werden.

Dieser Text unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf er in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Ingrid Lohmann (Thema: Erziehung und Bildung), Prof. Dr. phil, ist Professorin für Ideen- und Sozialgeschichte der Erziehung an der Universität Hamburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen: Zusammenhänge von Wirtschaft und Bildung seit Beginn der Neuzeit, besonders Privatisierung und Kommerzialisierung im Bildungs- und Wissenschaftsbereich, sowie jüdische Bildungsgeschichte, insbesondere in der deutschen Spätaufklärung.

Ingrid Lohmann, Erziehung und Bildung, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, 22.09.2016. <https://dx.doi.org/10.23691/jgo:article-215.de.v1> [19.02.2026].