In dieser ersten Online-Ausstellung im Rahmen der Schlüsseldokumente-Edition werfen wir ein Schlaglicht auf die jüdische Geschichte nach dem Holocaust und dem Nationalsozialismus. Wie auch bei den auf der Website präsentierten Quellen dient die jüdische Geschichte Hamburgs als Ausgangspunkt, um größere Entwicklungen und Fragen der deutsch-jüdischen Geschichte zu beleuchten. Die Online-Ausstellung bietet neben einem thematisch-chronologisch verlaufenden Narrativ (vertikal) die Möglichkeit, einzelne Aspekte in eigenen „Stationen“ (horizontal) zu vertiefen und Zusammenhänge zwischen einzelnen Quellen herauszuarbeiten.

Keineswegs unumstritten entstanden bereits unmittelbar nach Kriegsende die ersten jüdischen Gemeinden in Westdeutschland, so auch im Sommer 1945 in Hamburg. Bis jüdisches Leben in Deutschland selbstverständlich werden konnte – sowohl für die dort lebenden Jüdinnen und Juden selbst als auch für die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft – sollte es jedoch mehrere Jahrzehnte dauern. Wie fragil das Verhältnis war, zeigte sich etwa an der sehr langsamen Entwicklung einer dauerhaften Infrastruktur – erst Anfang der 1960er-Jahre konnte in Hamburg die Synagoge eingeweiht werden – ebenso wie an den fortdauernden Vorurteilen und antisemitischen Einstellungen in der westdeutschen Bevölkerung. Neue Impulse, die in den letzten Jahren zu einer Pluralisierung und (religiösen) Ausdifferenzierung der Gemeinden führten, erhielt das jüdische Leben durch die Einwanderung der sogenannten Kontigentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre.

Bei Kriegsende befanden sich auf deutschem Territorium etwa 15.000 deutsche Juden, einige Tausend von ihnen hatten in Verstecken überlebt. Die meisten konnten überleben, weil sie in einer sogenannten „privilegierten Mischehe“ (wenn die Ehefrau Jüdin war oder die Kinder christlich erzogen wurden) lebten, die sie in den meisten Fällen vor der Deportation geschützt hatte. Etwa 9.000 deutsche Juden, die die Gettos und Konzentrationslagerhaft außerhalb Deutschlands oder in den eingedeutschten Gebieten wie beispielsweise in Theresienstadt überlebt hatten, kehrten ebenfalls zurück. Dazu kamen noch jüdische Displaced Persons (DPs) aus Osteuropa, im September 1945 waren dies 53.000 jüdische DPs. Die Zahl der jüdischen DPs auf deutschem Territorium stieg an, sie machten die größte jüdische Gruppe auf deutschem Territorium nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus und konzentrierten sich vor allem im amerikanisch besetzten Bayern. In Norddeutschland war Bergen Belsen das größte Zentrum. Deutschland stellte für die meisten dieser DPs nicht mehr als eine Zwischenstation dar. Doch lange nicht alle von ihnen wanderten tatsächlich in das 1948 gegründete Israel oder in die USA aus. Viele blieben in Deutschland und gründeten dort erste neue jüdische Gemeinden. Ein Auswanderungswunsch wurde jedoch häufig noch sehr lange gehegt. In Hamburg lebten nach Kriegsende 1945 noch 647 Juden, fast alle in „Mischehen“ verheiratet. Weitere 50 bis 80 Personen hatten Verfolgung und Krieg im Versteck oder unter falscher Identität überlebt. (Quelle: Einführungstext: Demographie und soziale Strukturen)

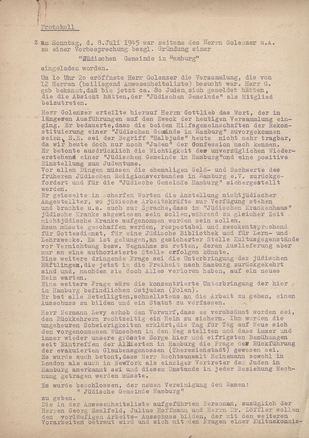

Am 8.7.1945, einem Sonntag, trafen sich zwölf Hamburger Juden in der Wohnung von Chaim Golenzer, Rutschbahn 25a, einem sogenannten „Judenhaus“, in der Absicht, die durch das NS-Regime vernichtete Gemeinde zu reorganisieren. Sie waren ehemalige Mitglieder der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg. Die Aussprache eröffnete Josef Gottlieb, der vermutlich den Anstoß zur Gründung der jüdischen Gemeinde in Hamburg gegeben hat. Die Versammelten waren jedoch nicht die einzigen, die sich für eine Reorganisation der ehemaligen Gemeinde interessierten. Das Versammlungsprotokoll vom 8. Juli verweist auf etwa 80 Juden, die sich „gemeldet“ hätten. weiterlesen >

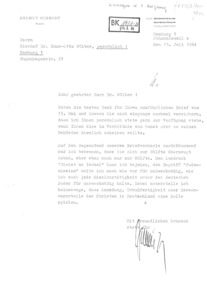

Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, am 13.9.1948, schrieb Heinrich Alexander, ein Berliner Jude, der den Krieg in der Emigration überlebt hatte, diesen Brief an den Vorsitzenden der Hamburger jüdischen Gemeinde. In seinem kurzen Schreiben erklärt er, dass er nicht in Berlin bleiben wolle und bat den Vorsitzenden der Hamburger Gemeinde, Harry Goldstein, ihm beim Wohnortwechsel nach Hamburg behilflich zu sein. Goldsteins Antwort erfolgte gut zwei Wochen später. In seinem Antwortschreiben erklärt Goldstein, dass er wegen der Wohnungsnot sowie der Schwierigkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung für Hamburg zu erhalten, nicht in der Lage sei, ihm behilflich zu sein und bittet Alexander, seine Pläne zu überdenken. weiterlesen >

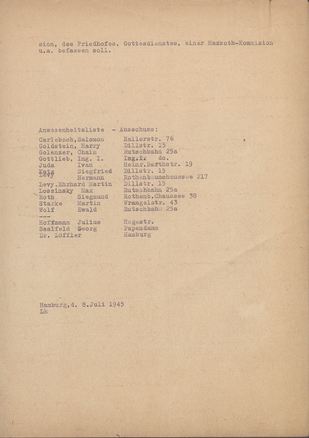

Nur wenige jüdische Männer und Frauen kehrten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus dem Exil nach Deutschland zurück. Dies gilt auch für den Bereich der Medien, der nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ unter Kontrolle der jeweiligen alliierten Besatzungsmacht neu geordnet werden sollte. Walter Albert Eberstadt (1921–2014), Sohn jüdischer Eltern und ehemaliger Schüler des Hamburger Johanneums, war einer von den wenigen jüdischen Rückkehrern, die am Wiederaufbau des deutschen Rundfunks beteiligt waren. Eberstadts Ausweis vom 23.2.1946 macht deutlich, dass er ein sogenannter „Rückkehrer in Uniform“ war, also ein ehemaliger jüdischer Flüchtling, der jetzt als Mitarbeiter der Besatzungsbehörden nach Deutschland kam. weiterlesen >

In diesem Schreiben vom 25.11.1946 ruft der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hamburg, die sich erst ein gutes Jahr zuvor gegründet hatte, alle Mitglieder derselben auf, an den religiösen und kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Einerseits zeugt das Dokument davon, dass es der Gemeinde gelungen war, sich zu etablieren, andererseits wird die Diskrepanz zwischen der sich als orthodox gegründeten Einheitsgemeinde und ihren Mitgliedern deutlich. Auch zeugt das Schreiben von dem Rechtfertigungsdruck, unter dem die jüdische Gemeinde sowohl im In- als auch im Ausland stand.

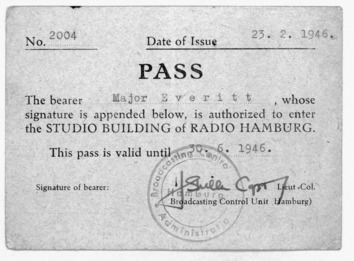

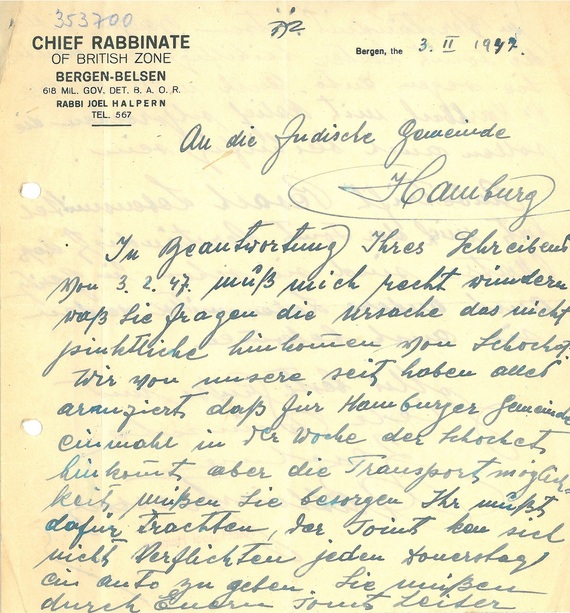

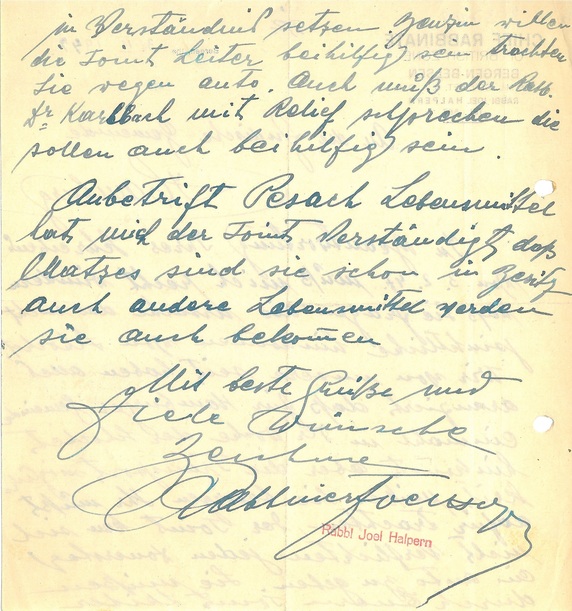

Zu den Alltagsproblemen zählte neben der Unterbringung die Versorgung mit (koscheren) Lebensmitteln, zu der auch die Bezugsmöglichkeit von koscherem Fleisch gehörte. Wie Rabbi Joel Halpern, Mitglied des Oberrabbinats in der britischen Zone, in seiner Antwort an Harry Goldstein, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg erläutert, stand der jüdischen Gemeinde einmal pro Woche der Schochet für die rituelle Schlachtung zu. Das Schächten war in Hamburg erst im März 1946 wieder erlaubt worden. Die entsprechende Bekanntmachung des Bürgermeisters enthielt die Auflage, die Schmerzen für das Tier so gering wie möglich zu halten. Aus der Korrespondenz wird ferner deutlich, wie schwierig es war, den Transport des Schochet von Bergen-Belsen nach Hamburg zu organisieren und welche Rolle Hilfsorganisationen wie dem American Joint Distribution Committee oder der britischen Jewish Relief Unit bei der Versorgung der jüdischen Gemeinschaften im Nachkriegsdeutschland zukamen. Beide Organisationen hatten ihre Unterstützung für die jüdischen DPs schnell auf die deutsch-jüdischen Überlebenden und die jungen jüdischen Gemeinden ausgeweitet.

Das Bild zeigt die österreichisch-deutsch-jüdische Theaterfrau Ida Ehre, die 1945 die zweiten Hamburger Kammerspiele gründete, diese zu einer der führenden Bühnen im Nachkriegsdeutschland ausbaute und gegen alle mit der Währungsreform einsetzenden Schwierigkeiten über mehr als vier Jahrzehnte, bis zu ihrem Tode leitete. weiterlesen >

Das Kulturamt des Zentralkomitees der Befreiten Juden in der britischen Zone in Bergen-Belsen antwortete am 17.3.1948 auf eine vorangegangene Anfrage der noch jungen jüdischen Gemeinde in Hamburg. Diese hatte um Unterstützung beim Aufbau einer Jugendgruppe gebeten. Die vom Kulturamt aufgelisteten Gegenstände, die der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden könnten – etwa ein Fußball oder vier Tischtennisschläger – zeugen von der Mangelsituation, die die Gestaltung eines (jüdischen) Alltags prägte.

Entgegen der vielfach vertretenen Ansicht, dass unmittelbar nach Kriegsende die jüngste Vergangenheit nicht erinnert wurde, zeigt die von Norbert Wollheim gehaltene und in schriftlicher Fassung vorliegende Rede, dass bereits 1948 Gedenkveranstaltungen für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik abgehalten wurden. Wollheim richtete sich in seiner am 9.11.1948 im Rahmen einer „Gedenkstunde zum zehnten Jahrestag des Beginns der Pogrome in Deutschland“ gehaltenen Ansprache an die jüdische Gemeinde Hamburg, seine Gedenkrede wurde vom Kulturamt des Zentralkomitees der befreiten Juden in der britischen Zone Deutschlands, in dem Wollheim als stellvertretender Vorsitzender agierte, herausgegeben.

In seiner Rede bezeichnet er die Pogromnacht am 9.11.1938 als 9. Aw der modernen Geschichte des Judentums und kontrastiert dabei das „grausame Ende“ mit den vorangegangenen „Jahrzehnten der Blüte“. Seine Rede ist durch eine Versöhnungsbereitschaft geprägt: „Aber dies ist nicht die Stunde der Anklage, sie ist die Stunde der Besinnung“. Er verweist auf die Bedeutung der Erinnerung im Judentum und mahnt das Gedenken an die Opfer an.

Wollheim selbst engagierte sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit für den Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Deutschland und trat öffentlich für das Gedenken an die jüdischen Opfer ein. Ihm kam in verschiedenen Prozessen, insbesondere gegen die IG Farben, eine wichtige Rolle zu.

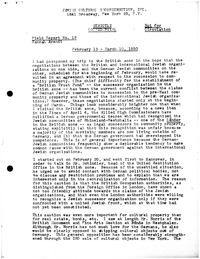

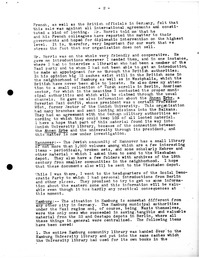

Hannah Arendt kam Ende 1949 für vier Monate nach Deutschland und fuhr auch in die britische Besatzungszone, um sich dort einen Überblick über restituierbare Kulturgüter in Hamburg, Hannover, Köln und Lübeck zu verschaffen. Insbesondere in Hamburg lagerten zahlreiche Sammlungen, die unter der Naziherrschaft konfisziert worden waren und einer Erbnachfolgeregelung harrten.

Auf ihrer Reise verfasste Arendt fünf offizielle Berichte für die Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR), die von New York aus an alle Mitglieder des Vorstands verteilt wurden. Diese internen Verständigungspapiere waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie vermitteln Einblicke in die umfangreichen Aktivitäten jüdischer Organisationen im Umgang mit den Folgen des Holocaust und legen Zeugnis von den Schwierigkeiten ab, denen jüdische Interessenvertreter im Kampf um die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit nach 1945 ausgesetzt waren. weiterlesen >

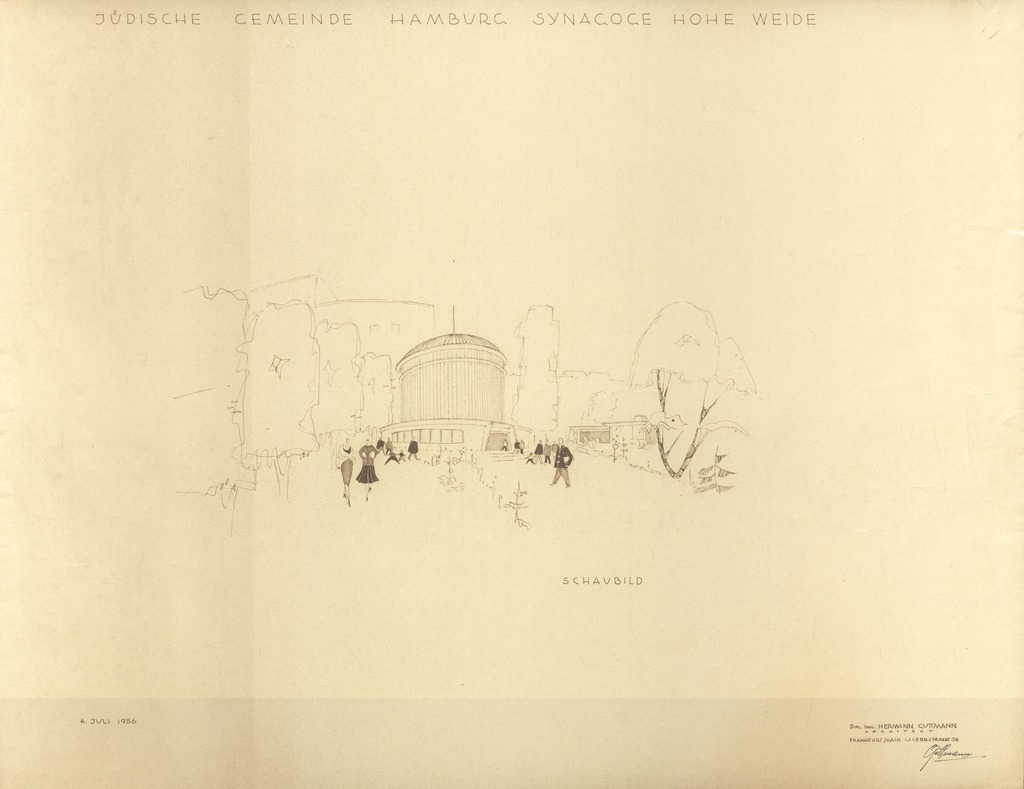

Mutmaßlich ab 1956 wurden die Planungen der 1945 neu gegründeten jüdischen Gemeinde Hamburgs für den Neubau einer Synagoge mit Gemeindezentrum an der Hohen Weide konkret. Um einen Architekten und einen Entwurf zu finden, veranstaltete die Gemeinde einen Wettbewerb. Bei dem hier gezeigten Plan handelt es sich um den Beitrag, den der Frankfurter Architekt Hermann Zvi Guttmann einreichte. weiterlesen >

Die Postkarte mit Neujahrswünschen zeigt die Hauptsynagoge der jüdischen Gemeinde Hamburg auf dem Bornplatz. Von den Architekten Ernst Friedheim und Semmy Engel entworfen und im September 1906 feierlich eingeweiht, war es die erste frei stehende Synagoge in der Stadt, die ein neues Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinde ausdrückte. Die im neuromanischen Stil erbaute Synagoge mit ihrer 40 Meter hohen Kuppel bot Platz für 700 Männer und 500 Frauen. Zusätzlich gab es eine Tages- bzw. Wintersynagoge und eine Mikwe.

In der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge schwer beschädigt, 1939 musste sie auf Kosten der jüdischen Gemeinde zwangsabgerissen und das Grundstück an die Stadt Hamburg übertragen werden. Nach dem Abriss wurde auf einem Teil des Geländes ein Hochbunker errichtet, der andere Teil wurde bis in die 1980er-Jahre als Parkplatz genutzt. Erst auf Drängen von Bürgerinitiativen hin wurde der Platz zu einem Gedenkort umgestaltet. Nach einem Entwurf der Künstlerin Margrit Kahl sind dort die Umrisse des Deckengewölbes der ehemaligen Synagoge visualisiert. Der Platz wurde nach dem letzten Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde in Joseph-Carlebach-Platz umbenannt.

Zur Grundsteinlegung des Synagogenneubaus hielt der Erste Bürgermeister Hamburgs, Max Brauer, am 9.11.1958 eine Rede. In der Hohen Weide wurde in Hamburg das erste Synagogengebäude der Nachkriegszeit errichtet. Zuvor hatte die kleine jüdische Gemeinde ihre Gottesdienste in provisorisch eingerichteten Beträumen abhalten müssen. In seiner etwa 12-minütigen Rede gedachte Max Brauer einerseits der Verfolgung und Ermordung jüdischer Hamburger während der NS-Zeit, würdigte aber andererseits auch die Anstrengungen zum Wiederaufbau jüdischen Lebens nach 1945. weiterlesen >

Bereits Ende der 1940er-Jahre kamen die ersten Jüdinnen und Juden aus dem Iran nach Hamburg und gründeten die einzige persisch-jüdische Gemeinschaft im Nachkriegsdeutschland. Mehrheitlich kamen sie als Händler für Teppiche und Gewürze. Der Hamburger Freihafen sollte sich daher in den kommenden Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für den europäischen Teppichhandel entwickeln. Der prosperierende Handel in der Speicherstadt führte seit den 1950er-Jahren dazu, dass sich eine wachsende Zahl von persisch-jüdischen Familien in Hamburg ansiedelte, die nach der iranischen Revolution 1979 weiter anwuchs. Lebensmittelpunkt der rund 200 bis 300 Personen starken Gemeinschaft war der Hamburger Westen, wo die Familien in den Stadtteilen längs der Außenalster wohnten. Der starke soziale Zusammenhalt innerhalb der Gruppe war geprägt durch ein konservativ bis traditionell verstandenes und praktiziertes Judentum (welches insbesondere von den aus Mashhad stammenden Familien gepflegt wurde). Die Familien gehörten der Hamburger Jüdischen Gemeinde an und besuchten gemeinsam die Gottesdienste in der Synagoge Hohe Weide. mehr

Untereinander lud man sich wechselseitig zum Shabbat und zu den jüdischen Festen ein und pflegte enge Kontakte innerhalb der eigenen Gruppe. Gleichwohl nahmen die persischen Juden regen Anteil am jüdischen Gemeindeleben. Sie folgten dem Ritus im Gottesdienst, in dem über viele Jahre ein in Teheran geschulter Kantor aus der Thora vortrug. Ihren Einfluss auf das Gemeindeleben und zugleich ihre großzügige Spendentätigkeit dokumentieren die zahlreichen Perserteppiche im Innenraum, der auf diesem Foto während der Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Synagoge zu sehen ist. Viele der persisch-jüdischen Frauen engagierten sich in den gemeindeeigenen Aktivitäten der WIZO (Women`s International Zionist Organization), während die Kinder das Jugendzentrum besuchten.

Ende der 1980er-Jahre begannen die ersten Familien erneut auszuwandern. Zielorte dieser erneuten Migration waren Los Angeles und New York, die beiden Städte in den USA, in denen die weltweit größten persisch-jüdischen Diasporagemeinschaften leben. Im Verlauf der 1990er-Jahre schrumpfte die Gemeinschaft der persischen Juden auf rund 30 Personen zusammen, während sich die Hamburger Jüdische Gemeinde erneut veränderte, dieses Mal aufgrund der Einwanderung der russischsprachigen Juden aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten.

(Text: Karen Körber)

Nach Kriegsende bestanden, wie die frühen Bevölkerungsbefragungen in Deutschland zeigen, nun „privatisierte“ antisemitische Einstellungen in weiten Teilen der Bevölkerung fort, die sich in Friedhofschändungen, Schmierereien und beleidigenden Äußerungen zeigten. Der „Antisemitismus nach Auschwitz“ trug und trägt einerseits weiterhin Züge des „klassischen“ Antisemitismus. Andererseits hat er aber auch einen Formenwandel erlebt, da die Antisemiten nun auf den Völkermord reagieren mussten, sei es durch dessen Leugnung, durch eine Schuldabwehr oder durch eine Schuldprojektion auf die Juden oder den Staat Israel. Dies war häufig mit älteren Verschwörungstheorien im Anschluss an die „Protokolle der Weisen von Zion“ verbunden. Zwar war das öffentliche Äußern antisemitischer Überzeugungen in der Bundesrepublik geächtet, doch führten solche Äußerungen in den frühen Nachkriegsjahren sowie in den späten 1950er-Jahren wiederholt zu antisemitischen Skandalen, weil die Justiz nur geringe Bereitschaft zeigte, solche Beleidigungen zu ahnden und das Publikum in den Gerichtsverhandlungen seine antisemitischen Einstellungen auch offen zeigte, etwa in den Ovationen für den in Hamburg wegen seines NS-Hetzfilms „Jud Süß“ vor Gericht gestellten, aber freigesprochenen Regisseurs Veit Harlan. (Quelle: Einführungstext: Judenfeindschaft und Verfolgung)

Anfang 1957 verschickte der Hamburger Holzhändler Friedrich Nieland die 39-seitige Broschüre „Wieviel Welt (Geld)-Kriege müssen die Völker noch verlieren? Offener Brief an alle Bundesminister und Parlamentarier der Bundesrepublik“. Der „offene Brief“ besteht aus einer Collage aus fremden, teils von obskuren, teils von seriösen Autoren stammenden Publikationen entlehnten Textzitaten und Abbildungen. Nieland kritisiert das Schweigen der Politik und nennt als Motiv für die Schrift, über die wahren Hintergründe des Holocaust aufklären zu wollen. Gegen ihn und seinen völkischen Verleger Adolf Ernst Peter Heimberg wurde Klage wegen Verfassungsfeindlichkeit und Beleidigung erhoben, doch wurde kein Hauptverfahren eröffnet. 1959 wurde die Broschüre wegen ihres staatsgefährdenden Charakters vom BGH eingezogen. weiterlesen >

Nach den Hakenkreuzschmierereien in der Kölner Synagoge in der Nacht vom 24. auf den 25.12.1959, über die medial umfassend berichtet wurde, kam es zu einer Reihe von Nachahmungstaten in der gesamten Bundesrepublik – so auch in Hamburg. Der Polizeibericht vom Februar 1960 erwähnt allein 74 Fälle bis zu diesem Datum, dazu gehörten antisemitische Beleidigungen oder Hakenkreuzschmierereien im öffentlichen Raum. Die Fotos aus dem Conti-Press-Bestand zeigen Klingelschilder in der Eimsbütteler Bellealliancestraße, vermeintlich jüdische Namen wurden mit Hakenkreuzen beschmiert.

In Folge der Vorfälle wurde im Sommer 1960 der Entwurf eines Gesetzes gegen Volksverhetzung, der bereits seit dem Fall Nieland vorlag und deswegen auch als „Lex Nieland“ bezeichnet wurde, sowie die Neufassung des Straftatbestands der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole beschlossen.

Die 1958 im Franz Steiner-Verlag (Wiesbaden) als Band 40 der Beihefte zur Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (herausgegeben von Hermann Aubin) erschienene Studie „Sephardim an der unteren Elbe“ kann wohl als ein zentraler Beitrag zur hamburgisch-jüdischen Geschichte in der frühen Nachkriegszeit gelten. Ihr Autor Hermann Kellenbenz war einer der einflussreichsten deutschen Wirtschaftshistoriker seiner Generation. Er beschäftigte sich in seinem 600 Seiten umfassenden Werk mit der wirtschaftlichen Bedeutung der sefardischen Juden, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben und in Hamburg aufgenommen worden waren. Der Ursprung der Publikation geht allerdings auf die NS-Zeit zurück, als Kellenbenz einen Forschungsauftrag des „Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands“ erhalten hatte. Im Vorwort wird dies – für die Zeit wenig überraschend – verschleiert. weiterlesen >

Der sozialdemokratische Hamburger Innensenator Helmut Schmidt hatte als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Hamburg im Frühjahr 1964 erfahren, dass die evangelische Landeskirche Judenmission betrieb. Dies wurde von ihm wie auch von Juden mit Sorge betrachtet. Er ließ sich persönlich vom Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate Dr. Hans-Otto Wölber über den Sachstand informieren und nahm kritisch zu jeglicher Form von Judenmission Stellung. weiterlesen >

Arnold Bernstein wurde am 23.1.1888 im schlesischen Breslau geboren, früh zog er nach Hamburg um und gründete dort gemeinsam mit seinem Vater, dem Kaufman Max Bernstein ein kleines Handelsunternehmen. Nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg, für die er mit dem Eisernen Kreuz Erster und Zweiter Klasse ausgezeichnet wurde, heiratete er im Frühjahr 1919 und gründete die Reederei „Arnold Bernstein“, mit der er in der Zwischenkriegszeit zu einem der erfolgreichsten Reeder aufsteigen sollte.

Nach seiner Verhaftung durch die NS-Behörden und der Arisierung seiner Reederei gelang es Bernstein und seiner Frau, 1939 in die USA auszuwandern. Von dort kämpfte er nicht nur um Wiedergutmachung, sondern versuchte auch, sich mit den America Banner Lines noch einmal im Reederei-Geschäft zu etablieren.

Am 6.3.1971 starb Arnold Bernstein in Palm Beach, Florida (USA).

Das Bild aus den 1920er-Jahren zeigt wie das Auto mit einem speziellen Lift auf das Schiff verladen wird. Bernstein lehnte die traditionellen Holzkisten als Verpackung für Automobile ab und revolutionierte so den Transport aus den USA nach Europa.

Lilli Kimmelstiel und Arnold Bernstein lernten sich in Hamburg kennen und heirateten kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1919. Sie bekamen zwei Kinder.

Die zweite Aufnahme zeigt das Paar in den 1960er-Jahren.

Der am 24.11.1957 publizierte mehrspaltige Artikel, der ebenfalls ein Bild von Arnold Bernstein enthält, erzählt die Lebensgeschichte des Hamburgers, der in der Zwischenkriegszeit mit seiner Arnold Bernstein Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. zu einem der erfolgreichsten Reeder der Weimarer Republik aufgestiegen war. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland wurde er seines gesamten Besitzes beraubt und inhaftiert, wobei er nach seiner Haftstrafe von zweieinhalb Jahren noch vor dem Ausbruch des Krieges (1939) in die USA emigrieren konnte. Seine Bemühungen zur Gründung einer US-amerikanischen Reederei unter dem Namen American Banner Lines versinnbildlichen für den Autor des Artikels seinen Willen zum Erfolg und Leben, wie im Untertitel des Artikels deutlich wird: „Einstiger Hamburger Gross-Reeder hat es auch in New York wieder geschafft“. weiterlesen >

Die Atlantik sollte das Flaggschiff der American Banner Lines werden und symbolisierte damit die Hoffnungen auf einen Neuanfang in den USA. Bereits 1959, kurze Zeit nachdem diese Aufnahme von Arnold Bernstein entstand, wurde das Schiff jedoch wieder verkauft.

Walter A. Berendsohn gilt als Nestor der Exilliteraturforschung und war zugleich selbst Exilant. Am 10.9.1884 wurde Berendsohn in Hamburg in ein jüdisches Elternhaus geboren. Der Germanist hatte 1926 eine außerplanmäßige Professur an der Universität Hamburg erhalten. Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten und seiner Entlassung auf Grundlage des antisemitischen „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ ging Berendsohn im Juli 1933 ins dänische Exil, wo er sich vergeblich um eine akademische Anstellung bemühte. Hier begann er seine 1939 fertiggestellte Arbeit an „Die humanistische Front“, die, wenngleich erst 1946 gedruckt, erstmals in systematischer Weise die Literatur der „Flüchtlinge aus dem Dritten Reich“ erfasste. weiterlesen >

In der Nachkriegszeit bemühte sich Berendsohn um eine Rückkehr an die Universität Hamburg beziehungsweise um die Anerkennung seiner Pensionsansprüche. Er stieß jedoch auf den energischen Widerstand maßgeblicher Mitglieder des Literaturwissenschaftlichen Seminars. Insbesondere Hans Pyritz intrigierte gegen Berendsohn, der sich der Exil-Literatur verschrieben hatte. So wurden beispielsweise seine akademischen Leistungen in Zweifel gezogen. Auch das Fehlen der von den Nazis aberkannten Promotion wurde gegen Berendsohn vorgebracht. Damit hatten sich die Hamburger Literaturwissenschaftler eines Unrechtsakts der Nazis bedient. Berendsohns „Zweifache Vertreibung“ verweist auf eine über politische Zäsuren hinausreichende Kontinuität deutschen Ungeistes an der Philosophischen Fakultät. weiterlesen >

Zu seinem 90. Geburtstag am 10. September 1974 erreichten Walter A. Berendsohn [...] gut 200 Glückwunschschreiben aus aller Welt. [...] Neben Karten, Briefen und Telegrammen, darunter vielen mit floralen Motiven, finden sich in dem Konvolut sieben urkundenartig gestaltete Blätter des Keren Kajemet LeIsrael, des Jüdischen Nationalfonds (KKL-JNF). Auf ihnen ist dokumentiert, dass für den Jubilar insgesamt, wenn auch unabhängig voneinander, 45 Bäume in Israel gepflanzt wurden: 35 im untergaliläischen Migdal HaEmek und zehn weitere an einem nicht näher spezifizierten Ort im Judäischen Bergland. Die Urkunde für die letztere Pflanzung wurde auf Englisch ausgestellt und trägt auf der Rückseite einen Stempel vom Visitors’ Department des Keren Kajemet LeIsrael in Tel Aviv; das Geschenk wurde offenbar persönlich gepflanzt.

Die sechs anderen Zertifikate wurden vom schwedischen Zweig des KKL-JNF ausgestellt – die Glückwunschzeilen sind allesamt auf Schwedisch, die Beschriftung teilweise auf Hebräisch. Zu sehen ist auf ihnen die Grafik einer einzeln stehenden ausgewachsenen Zypresse vor dem Hintergrund einer bewaldeten Ebene und einer dahinter ansteigenden Bergkette.

Die Erinnerungskultur ist in den letzten Jahren vielgestaltiger geworden: Sie zeigt sich in der Topografie der Stadt wie im medialen, kollektiven und privaten Gedächtnis. Konkret bedeutet dies: über Stand- und Baudenkmäler, Straßen-, Platz- oder Gebäudebenennungen, in Gedenkstätten, auf Gedenkwänden oder -schwellen, in Wander- und Open-Air-Ausstellungen, szenischen Lesungen im öffentlichen Raum, über dezentrale Tafeln an Hauswänden oder Stolpersteine im Gehweg, in Büchern, Online-Artikeln und Veranstaltungen, bei Namensverlesungen, Umzügen und vieles mehr. Althergebrachte Formen wie Feierstunden mit Reden und Musik existieren weiter, werden durch neue ergänzt oder abgelöst. (Quelle: Einführungstext: Erinnern und Gedenken)

Aus Anlass des 50. Jahrestages der Novemberpogrome des Jahres 1938 weihte die Freie und Hansestadt Hamburg am 9.11.1988 das als begehbaren Platz gestaltete „Synagogenmonument“ von Margrit Kahl (1942–2009) ein. Am Grindel im Bezirk Eimsbüttel im Stadtteil Rotherbaum gelegen, erinnert das Gedenkzeichen an die Hauptsynagoge der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg. Der Gedenkplatz geht auf Entwürfe der Künstlerin zurück, die sie in den Jahren 1983 und 1988 im Auftrag der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg erarbeitete. Die Schwarz-Weiß-Fotografie von Margrit Kahl stammt aus dem Jahr 1988. Die Künstlerin hat ihr Werk in verschiedenen Stadien – während der Bauarbeiten, der Einweihung und danach – und aus unterschiedlichen Perspektiven fotografisch dokumentiert. Das hier ausgewählte Foto ist aus einem höheren Stockwerk eines gegenüberliegenden Gebäudes an der Straße Grindelhof aufgenommen. Es wurde verschiedentlich gedruckt und ist in digitalisierter Form im Internet im Fotoarchiv der israelischen Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem zu finden, Abzüge sind im Nachlass der Künstlerin. Es dokumentiert den umgestalteten Platz inklusive des „Synagogenmonuments“, das sich über eine maximale Fläche von 35,50 mal 26,40 Meter erstreckt; rechter Hand ist der Hochbunker zu sehen, und im Hintergrund ragen Gebäude der Universität Hamburg auf; nicht im Bild ist die am linken Rand anschließende Talmud-Tora-Schule, die 1988 noch von der Fachhochschule Hamburg genutzt wurde. (Text: Harald Schmid)

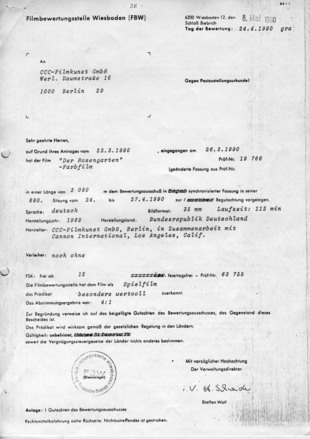

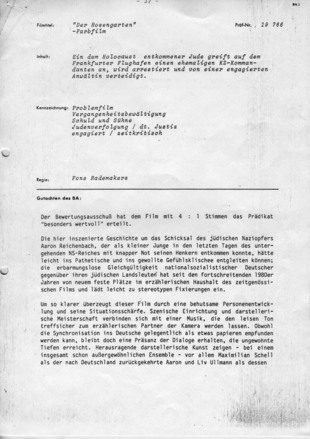

Das Prädikatsgutachten der Filmbewertungsstelle Wiesbaden für den Film „Der Rosengarten“ stammt aus dem Arthur Brauner Archiv des Deutschen Filminstituts Dif e. V. / Frankfurt am Main. Es wurde auf Antrag am 24.4.1990 ausgestellt. Neben technischen Daten des Films gibt das Dokument die CCC-Filmkunst GmbH als Produktionsfirma an. An sie ist das Schreiben auch adressiert. Laut Gutachten wurde dem Spielfilm das Prädikat „besonders wertvoll“ mit einem internen Abstimmungsverhältnis von 4:1 mit unbefristeter Gültigkeit verliehen. Der Film wird als Problemfilm beschrieben und mit den Schlagworten „Vergangenheitsbewältigung“, „Schuld und Sühne“, „Judenverfolgung“, „dt. Justiz“, „engagiert“ und „zeitkritisch“ versehen. In der Begründung werden nach einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung vor allem die schauspielerischen Leistungen sowie die Figurenentwicklung und die Situationsschärfe des Films hervorgehoben, die sich auch im Zusammenspiel von Bild und Ton zeigten. Zusätzlich wird die Bedeutung des Films mit dem Zeitpunkt seiner Entstehung begründet, der mit der Wiedervereinigung Deutschlands Gründe für ein neues geschichtliches Nachdenken über das eigene Land mit sich bringe. Das Dokument kann einerseits als Quelle für erinnerungskulturelle Konjunkturen gelesen werden und verweist andererseits mit der Geschichte des in Hamburg und Frankfurt gedrehten Spielfilms auf die Ereignisse in der Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg. weiterlesen >

Die Ausstellung ging aus einer engagierten Kooperation zwischen Mitarbeitern des Museums für Hamburgische Geschichte, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und der Initiative ehemaliger jüdischer Hamburger, Bremer und Lübecker in Israel hervor. Ein erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die Ausstellung „Ehemals in Hamburg zu Hause – Jüdisches Leben am Grindel“ gewesen, die im August 1986 in der Aula der vormaligen Talmud-Tora-Schule gezeigt worden war. Das Gebäude diente damals noch der Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Bibliothekswesen. Anschließend zog die vorwiegend als Tafelschau konzipierte Ausstellung ein weiteres Vierteljahr ins Museum für Hamburgische Geschichte. Parallel wurden die Recherchen und die Kontaktaufnahme zu Leihgebern in aller Welt fortgesetzt und unter anderem auch eine Bestandsaufnahme der Judaika in den Hamburger staatlichen Museen erstellt.

Die Geschichte des Chanukka-Leuchters

(Text: Ulrich Bauche)

Der Hebräist Naphtali Bar-Giora Bamberger (1919 – 2000) fand 1989 im Metalldepot des Altonaer Museums die Ruine eines großen Chanukka-Leuchters aus Messing, der bis dahin weder inventarisiert noch dokumentiert worden war. Der achteckige, stark profilierte Fuß zeigt auf sieben seiner acht Seiten erhabene hebräische Schrift. In der Übersetzung Bambergers beginnt sie: „Zu Ehren des Schöpfers und zu Ehren der Tora, die uns Leuchte ist, hat diese Chewra diesen Leuchter geschenkt. / Unser Lehrer und unser Rabbiner Rabbi Wolf aus Wilna, ....“ Sie endet: „Jahr 422 LFK.“ Die Datierung nach der „kleinen Rechnung“ ergibt 1662 christlicher Zeit.

Die in der Inschrift genannten zwölf Spender konnten als in Altona oder Hamburg ansässige Juden nachgewiesen werden. Sie gehörten 1671 zu den Gründern des Drei-Gemeinde-Verbandes, in hebräischer Abkürzung „AH’U“ für Altona, Hamburg und Wandsbek. 1682 entstand mit dem Neubau der „Großen Altonaer Synagoge“ als Zentrum der Dreigemeinde, damals das größte jüdische Gotteshaus in Deutschland. Sie blieb bis 1938 die Heimat des Leuchters. Schon bei dem kriegerischen Stadtbrand in Altona 1711 wurde die Synagoge zerstört, der Leuchter wahrscheinlich beschädigt geborgen. Danach erfolgte ein Wiederaufbau. Die Mittelsäule und die neun, im Viertelkreis gebogenen Arme stammten von einer Erneuerung nach 1800. Bei der Demolierung des Innenraumes der Synagoge im November-Pogrom 1938 wurden offenbar die Arme abgebrochen und gingen verloren.

Obwohl das wieder gefundene Leuchterfragment im Zustand seiner Zerstörung ein eindrucksvolles Geschichtsdokument war, entschlossen sich die Ausstellungsmacher für eine Rekonstruktion, die auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist. Die Formen der Arme und der Kerzenhalter konnten nach verschiedenen Fotografien von vor 1938, vornehmlich Porträts von Rednern am Pult direkt neben dem Leuchter, nachgezeichnet werden. Der Kupferschmied und Metallrestaurator des MHG Karl-Heinz Budweit schuf die Zeichnung und den gelungenen Nachbau in Messing. Die Maße des Leuchters betragen nun H. x B.: 124 x 96 cm.

In der schließlich im Museum für Hamburgische Geschichte gezeigten Ausstellung „400 Jahre Juden in Hamburg“ (1991 / 92) erhielt der Leuchter einen prominenten Platz und erfreute sich großer Aufmerksamkeit. Die umfangreiche Ausstellung, sie nahm den größten Teil der Erdgeschossräume des Museums ein, beeindruckte auch durch die vielen Leihgaben aus aller Welt.

Das Foto zeigt sechs Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig am 22.7.2007 in die Gehwegplatten vor dem Wohnhaus Brahmsallee 13 eingelassen hat. Die 10 x 10 cm großen Betonsteine mit einer Oberfläche aus Messing erinnern an drei jüdische Ehepaare, die dort gelebt haben: Gretchen und Jona Fels von 1920 bis 1935, Bruno und Irma Schragenheim von 1927 bis 1936 und Moritz und Erna Bertha Bacharach von 1937 bis Frühjahr 1939. Demnig intendiert mit den Stolpersteinen, dass über sie die Namen der NS-Opfer im Gedächtnis der heutigen Bevölkerung verankert werden. Er hofft, sie lösen Diskussionen jedweder Art aus und befördern damit immer wieder eine Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht. weiterlesen >

Am 28.10.1661 erwarben aschkenasische Juden aus Hamburg auf holsteinischem Gebiet in dem dänisch regierten Ottensen einen Begräbnisplatz. Der Friedhof war auf freiem Gelände eingerichtet worden. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte verlor der Friedhof aufgrund der einsetzenden Siedlungsentwicklung seine Randlage. Während des Zweiten Weltkrieges errichtete die Wehrmacht auf dem Friedhofsgelände einen Hochbunker. Ein erheblicher Teil der Gräber wurde dabei zerstört. Im Dezember 1942 übertrug die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, der die Hamburger jüdische Gemeinde inzwischen angehörte, die Grundfläche zwangsweise auf die Hansestadt als neue Eigentümerin. Bereits im Sommer 1945 forderte die sich reorganisierende Gemeinde die Rückgabe des Friedhofsgeländes. Als die Hansestadt dies ablehnte, erhob die Gemeinde Klage vor dem Landgericht Hamburg (Wiedergutmachungskammer). Der Rechtsstreit wurde 1950 / 51 einverständlich beendet. Die Gemeinde und die Jewish Trust Corporation, die sich dazu als Treuhänderin früheren jüdischen Vermögens für befugt ansah, veräußerten das noch nicht rückübertragene Friedhofsgelände an den Warenhauskonzern Hertie. Auf dem Gelände entstand ein Kaufhaus.

Eine grundlegend neue Lage entstand 1990 und in den folgenden drei Jahren. Der Warenhauskonzern Hertie hatte 1988 den Betrieb des Ottensener Kaufhauses aufgegeben und das Gelände an den Hamburger Großinvestor Büll & Lüdtke veräußert. Dieser beabsichtigte, nach Abriss der vorhandenen Bauten, einschließlich des Hochbunkers, auf dem Gelände ein neues Einkaufszentrum zu errichten. (Text: Ina Lorenz)

Um die Bebauung des Geländes des zerstörten jüdischen Friedhofes in Ottensen zu verhindern, organisierte die Athra Kadischa, eine internationale Gemeinschaft strenggläubiger Juden „zur Erhaltung heiliger jüdischer Stätten“, mehrere Protestbewegungen, jeweils mit dem Ziel das Baugelände zu besetzen. Beteiligt waren ausschließlich Juden aus dem europäischen Ausland, zumeist aus Amsterdam, und wohl auch aus Israel. Sie erschienen in ihrem schwarzen traditionellen Habit. Die Protestbewegung löste heftige Auseinandersetzungen mit der Hamburger Polizei aus. Das war medienwirksam beabsichtigt. Die Proteste waren von vornherein darauf angelegt, eine hohe internationale Aufmerksamkeit durch Bildreportagen zu erreichen und damit einen außenpolitischen Druck auf deutsche amtliche Stellen zu erzeugen. Neben Bildern über gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei waren es auch Plakate, etwa mit dem Satz „Will this cemetery became judenrein?“, die auf große mediale Resonanz stießen. Daher richtete sich auch die hier wiedergegebene Aufnahme mit seinem in englischer Sprache gefassten Plakat in erster Linie an das Ausland. Andere Plakate zeugen von Desinformation. Ob den anreisenden ausländischen Juden dies bewusst war, ist unklar. Der ausländischen Öffentlichkeit sollte jedenfalls vermittelt werden, in Hamburg würde ein jüdischer Friedhof mit rund 4.500 Gräbern von Staats wegen beseitigt („throw out“). Tatsächlich wurde zu diesem Zeitpunkt die Zahl der noch im Erdreich vorhandenen Gräber auf 400 bis 500 geschätzt. (Text: Ina Lorenz)

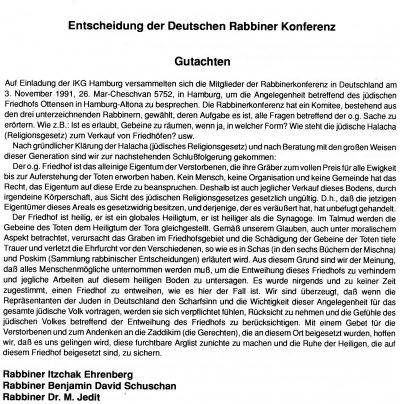

Als der Konflikt um die Bebauung des jüdischen Friedhofgeländes in Ottensen bereits in vollem Gange war, nahm im November 1991 die Deutsche Rabbiner-Konferenz dazu Stellung. In ihrer Erklärung beurteilte sie das Vorgehen als einen klaren Verstoß gegen halachische Vorschriften und forderte einen Stopp jeglicher Baumaßnahmen auf dem Gelände. Das Dokument steht für die Hochphase des Streits, in dem die Konfliktlinien zwischen der Stadt, dem Bauträger sowie verschiedenen jüdischen Gruppen verliefen, deren Positionen aber keinesfalls einheitlich waren und sich zum Teil widersprachen. weiterlesen >

Der 1921 in Berlin geborene Nathan Peter Levinson war nach seiner Gymnasialausbildung auf der Jüdischen Privatschule der orthodoxen Austrittsgemeinde Adass Jisroel in Berlin und Studien an der Berliner Lehranstalt für die Wissenschsaft des Judentums 1941 in die USA emigriert. Dort absolvierte er einen Rabbinatsstudiengang am Hebrew Union College in Cincinnati, bevor er 1950 nach Deutschland zurückkehrte. Er war der Weltunion für das progressive Judentum zugehörig. 1964 wurde er Landesrabbiner von Baden und von Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Berliner Rabbiner Andreas Nachama (geb. 1951) würdigte Levinson zu dessen 90. Geburtstag in der Jüdischen Allgemeinen: „Er ist für mich der letzte deutschsprachige Rabbiner seiner Generation, der tatsächlich noch jene Mischung aus höchster wissenschaftlicher Gelehrsamkeit, aus aufgeklärter akademischer Liberalität und jüdisch-traditionellem Wissen darstellt, für das die deutsch-jüdische Rabbinergeneration um Leo Baeck stand.“ Das hier mitgeteilte halachische Votum entspricht dieser Würdigung. Es ist in seiner Tonlage verhalten, dennoch bestimmt. Die gefundene Antwort wird nach den Regeln eines wissenschaftlichen Responsums begründet. Die Beweisführung ist zielgerichtet, die Argumentation wird durch Belegstellen abgesichert. So wird etwa auf die Tora, auf den Talmud und auf den Codex Schulchan Aruch von Joseph Karo (1488–1575), Rabbiner in Safed, Bezug genommen. Da der Codex nur die Umbettung einzelner Gräber behandelt, schließt Levinson eigene Überlegungen zur Überführung eines Friedhofes in seiner Gesamtheit oder zu großen Teilen an. (Text: Ina Lorenz)

Itzhak Kolitz (1922-2003), dessen Namen auch manchmal mit „Kulitz“ transkribiert wird, wurde in Alytus geboren, eine Stadt an der Memel im südöstlichen Litauen. Sein Vater war dort Rabbiner. Im Alter von elf Jahren im Jahr 1933 kam Kolitz nach Palästina. Er studierte Tora an der Hebron Yeshiwa in Jerusalem. 1955 wurde er Rabbinatsrichter. 1981 wurde Kolitz zum aschkenasischen Oberrabbiner von Jerusalem ordiniert, später erhielt er zusätzlich das Amt des Vorsitzenden der jüdischen Gerichte Jerusalem. Seine in diesem Gutachten dargelegte Entscheidung war nicht halachisch begründet und stand im Gegensatz zum Votum von Landesrabbiner Levinson sowie zur Erklärung der Deutschen Rabbiner-Konferenz. mehr

Da das Gutachten, das sowohl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als auch in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung veröffentlicht wurde, unter einschränkenden Auflagen den Bau des Einkaufszentrums Mercado ermöglichte, wird es als salomonisch beurteilt. Um die Totenruhe nicht zu stören, durften keinerlei Ausschachtungen stattfinden. Anstelle der ursprünglich geplanten Tiefgarage wurde daher ein Parkhaus auf dem Dach des Gebäudes errichtet und über dem Teil des Erdreiches, in dem noch Gräber und Gebeine vermutet wurden, eine Betonplatte gegossen. An den ehemaligen Friedhof erinnert im Untergeschoss eine Memorwand mit den Namen von etwa 4.000 Toten, die hier einst bestattet wurden.

(Text: Ina Lorenz)

Aus der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft geht hervor, dass es nach dem schlichtenden Spruch von Oberrabbiner Kollitz, der zwar einerseits den Bau des Einkaufszentrums ermöglicht hatte, andererseits aber Auflagen machte, zu einem finanziellen Arrangement zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Investor Büll & Lüdtke gekommen war. Die Hansestadt sah ein, dass sie mit dem Investor zu einer ausgleichenden Gesamtregelung gelangen musste. Es traf zu, dass der Investor die ihm 1990 / 1991 erteilte Baugenehmigung nicht im vollen Umfang ausnutzen konnte, wenn er seinerseits dem schlichtenden Spruch von Oberrabbiner Kolitz folgen wollte. Dass die Baugenehmigung wegen Störung der Totenruhe möglicherweise von vornherein rechtswidrig gewesen war, wollten die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt nicht in Erwägung ziehen. Der eigentliche Gewinner des Konfliktes war damit letztlich der Investor. Er hatte das ehemalige Friedhofsgelände zum Kaufpreis von 14,2 Millionen DM erworben, behielt dieses, erhielt zudem 16,4 Millionen DM „erstattet“ und besaß jetzt zudem zwei Grundstücke an der Großen Elbstraße in attraktiver Lage, die er als Ausgleichsleistung erhalten hatte. (Text: Ina Lorenz)

Das Foto zeigt die Memorwand im Treppenbereich des Einkaufszentrums Mercado vom Parterre zum Untergeschoss. „Den Toten, die auf dem Jüdischen Friedhof zu Ottensen beerdigt wurden, gilt unsere Erinnerung“, heißt es dort. Die 1996 angebrachten Gedenktafeln informieren über die Geschichte des jüdischen Friedhofs Ottensen und nennen Namen von insgesamt etwa 4.500 dort bestatteten Toten. Im Mai 1990 hatten politische Gremien in Altona noch erwogen, Reste des ehemaligen jüdischen Friedhofs zu einer öffentlichen Gedenkstätte zu gestalten. Dieses moralisch und politisch ehrenwerte Ziel geriet in den folgenden Monaten immer mehr aus dem Blickfeld. Das mag auch daran gelegen haben, dass die Jüdische Gemeinde öffentlich kein erkennbares Engagement zeigte. Wohlmeinende Handlungsinitiativen erlahmten. Das Gedenken wurde zunächst auf einen Gedenkraum, dann auf ein Mahnmal, dann auf eine Gedenktafel reduziert. Es ist Sache des jüdischen Selbstverständnisses darüber zu urteilen, ob die von Oberrabbiner Kolitz gefundene Lösung auf Dauer die Würde bestätigt, erhält oder festigt, welche das jüdische Religionsgesetz jedem jüdischen Friedhof „auf ewige Zeiten“ zuweist. (Text: Ina Lorenz)

Esther Bauer (1924–2016) wurde als einzige Tochter von Alberto Jonas, dem Direktor der Israelitischen Töchterschule, und der Ärztin Marie Jonas, geb. Levinsohn, in Hamburg geboren. Sie wuchs in einem behüteten Umfeld auf und bemerkte anfangs die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen kaum. 1940 musste die Familie jedoch ihre geräumige Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf verlassen und in ein sogenanntes „Judenhaus“ ziehen. Im Juli 1942 wurde die Familie nach Theresienstadt deportiert, wo der Vater kurze Zeit später ums Leben kam. Esther Bauer verliebte sich in den tschechischen Häftling Hanuš Leiner und heiratete ihn. Als ihr Mann 1944 in ein anderes Lager deportiert wurde, ließ sie sich ebenfalls in einen Transport einreihen. Esther Bauer landete in Auschwitz-Birkenau, wo sie nach wenigen Tagen zur Zwangsarbeit im KZ-Außenlager Freiberg eingeteilt wurde. Ihren Mann sah sie nie wieder. 1945 wurde sie, fast verhungert, auf einen Todesmarsch getrieben. Die Befreiung erlebte sie im KZ Mauthausen. Ihre Mutter wurde in Auschwitz-Birkenau ermordet.

Esther Bauer kehrte nach Hamburg zurück, wo ihr von der Besatzungsbehörde ein Zimmer in der elterlichen Wohnung in Eppendorf zugewiesen wurde. Dort lebte jedoch nach wie vor jener Mann, der die Wohnung übernommen hatte, nachdem die Familie in ein „Judenhaus“ umziehen musste. Angesichts dieser untragbaren Situation verließ Esther Bauer Hamburg und reiste wenig später in die USA aus. Sie heiratete erneut und arbeitete zunächst im Textilgeschäft ihres Mannes, später in einer großen Werbeagentur.

Das Foto zeigt Esther Bauer, geb. Jonas (Esther Bauer wurde als Esther Jonas geboren, nach ihrer ersten Hochzeit hieß sie Esther Jonas-Leiner, in den USA nahm sie den Nachnamen ihres zweiten Mannes an und nannte sich Esther Bauer) mit einer Freundin, deren Name nicht bekannt ist, im Konzentrationslager Mauthausen. Nachdem sie im KZ-Außenlager Freiberg Zwangsarbeit leisten musste, war sie im Frühjahr 1945 mit einem Todesmarsch nach Mauthausen gekommen, wo sie im Mai 1945 die Befreiung durch US-amerikanische Soldaten erlebte. (Text: Lena Langensiepen)

Nachdem Esther Bauer im KZ Mauthausen in der Nähe von Linz die Befreiung durch die Alliierten erlebt hatte, kehrte sie nach Hamburg zurück. Dort erhielt sie von der britischen Besatzungsbehörde ein Zimmer in der ehemaligen elterlichen Wohnung im Woldsenweg 5 in Eppendorf. Jedoch wohnte in dieser noch immer jener Mann, Dr. Schwarke, der die Wohnung bezogen hatte, als Esthers Familie im Jahr 1940 in ein sogenanntes Judenhaus umziehen musste. Esther Bauer verließ angesichts dieser untragbaren Situation Hamburg und emigrierte wenig später in die USA. (Text: Lena Langensiepen)

Bei der hier präsentierten Quelle handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem lebensgeschichtlichen Interview mit Esther Bauer, das am 20.11.1998 von Jens Michelsen für die Werkstatt der Erinnerung (WdE), dem Oral History Archiv der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, geführt wurde. Es ist das zweite von fünf Interviews mit Esther Bauer, die in der WdE archiviert werden. Das Interview fand auf Initiative von Esther Bauer während ihres Aufenthaltes in Hamburg anlässlich der Benennung der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule nach ihrem Vater Alberto Jonas am 9.11.1998 statt. weiterlesen >

Die Lebensgeschichte von Esther Bauer inspirierte die Regisseurin Christiane Richers zu den Theaterstücken „Esther Leben“ (2006) und „Das ist Esther“ (2007), die bis heute in verschiedenen Fassungen in Hamburg aufgeführt werden. Diese Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus einer Theaterinszenierung von „Esther Leben“ des Thalia Treffpunkt / Thalia Theater, die unter der Regie von Herbert Enge im Jahr 2006 im Kellinghusen Park aufgeführt wurde. (Text: Lena Langensiepen)

Viele Jahre lebte Esther Bauer in den USA. Immer wieder kehrte sie nach Hamburg zurück und trug maßgeblich dazu bei, dass in Hamburg an ihre Geschichte und die ihrer Familie erinnert wurde. In den 1980er-Jahren sorgte sie dafür, dass die ehemalige Israelitische Töchterschule, die von der Volkshochschule seit 1988 als Gedenk- und Bildungsstätte betrieben wird, nach ihrem Vater benannt wurde. Auch setzte sie sich erfolgreich dafür ein, dass ein Platz in Hamburg-Eppendorf – auf diesem Foto zu sehen – den Namen ihrer Mutter Marie Jonas trägt. (Text: Lena Langensiepen)

Bei zahlreichen Gelegenheiten sprach Esther Bauer in Deutschland und in den USA öffentlich über ihre Erfahrungen als NS-Verfolgte. Für ihr Engagement erhielt sie 2007 das Bundesverdienstkreuz. Hier ist sie zu Gast bei einem Zeitzeugengespräch, das im November 2011 im Jüdischen Salon am Grindelhof aufgezeichnet wurde. Das Gespräch war Teil des Projektes „Wie wollt ihr euch erinnern?“ der KZ-Gedenkstätte Neuengamme mit Hamburger Schülerinnen und Schülern. (Text: Lena Langensiepen)

In einem kurzen Artikel berichtet Daniel Killy von der Eröffnung der Joseph-Carlebach-Schule, die am 28.8.2007 im Grindelhof 30 ihre Pforten für 18 Kinder der Vorschule und der ersten Klasse öffnete. Er beschreibt den Tagesablauf und das Konzept der Rhythmisierung des Alltags an der Ganztagsschule, das an die Ideen des Pädagogen und Namensgebers der Schule Joseph Carlebach angelehnt ist. Killy zitiert neben dem Schulleiter Heinz Hibbeler den Rabbiner Shlomo Bistritzky, der die Bedeutung der neuen Schule für den Aufbau des jüdischen Lebens in Hamburg hervorhebt. weiterlesen >

Die Jewrovision gibt es seit 2002, seit 2013 richtet der Zentralrat der Juden in Deutschland den größten jüdischen Tanz- und Gesangswettbewerb Europas in wechselnden Städten aus. 2018 fand die Jewrovision in Dresden statt. Im Vorfeld produzieren alle Teilnehmer ein Vorstellungsvideo über ihre Stadt, ihre Gemeinde und ihr Jugendzentrum – so auch die Sieger von 2017, das Jugendzentrum Chasak der jüdischen Gemeinde Hamburg. Während des Wettbewerbs wird neben dem eigentlichen Showact auch das Video gezeigt.

Der 2008 innerhalb des Café Leonar eröffnete Jüdische Salon ist Ausdruck der wieder sichtbarer werdenden vielfältigen jüdischen Kultur. Angelehnt an die Salon-Idee soll ein Raum für Diskussion und Reflexion geschaffen werden. Wie das im 21. Jahrhundert gelingen kann und welche Rolle dabei die Zeit vor 1933 spielt, fragten sich vier Schülerinnen der Sophie-Barat-Schule im Rahmen einer Geschichtomat-Projektwoche und interviewten eines der Gründungsmitglieder Michael Heimann.

Die Fotografie zeigt das Brautkleid Corina und stammt von der offiziellen Website der israelischen Modedesignerin Galia Lahav. Der prinzessinenhafte Haarschmuck, das mit Blumen verzierte Korsett und der weit ausladende Tüllrock werden in einem märchenhaften Ambiente in Szene gesetzt. Das Bild steht dabei exemplarisch für den Anspruch des Modeunternehmens Galia Lahav, Luxus, Eleganz und Romantik in seiner Brautmode zu vereinen. Vielleicht wurde diese Fotografie auch deshalb für den Beitrag im Hamburger Kuchenbuchs Hochzeitskatalog ausgewählt, in dem unter der Überschrift „Echte Haute Couture in Hamburg“ (S. 48-51) über die Brautmoden von Galia Lahav berichtet wird, wobei auf den ersten europäischen Flagshipstore des israelischen Unternehmens verwiesen wird, der 2016 im Mittelweg 21a in Hamburg eröffnet wurde. weiterlesen >

Konzeption: Anna Menny. Technische Umsetzung: Daniel Burckhardt.

Stand: 7.12.2018.