In der neuzeitlichen Religionsgeschichte der deutschen Juden nimmt die

Metropolregion Hamburg in mehrfacher Hinsicht einen besonderen Platz ein: Zum

einen, weil sich die aschkenasischen Juden Altonas, Hamburgs und Wandsbeks bis 1812 in der sogenannten Dreigemeinde AHW

organisierten, zum anderen, weil sich seit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert sowohl Aschkenasen als auch Sefarden in Hamburg und Altona niederließen,

beide Gruppen aber dauerhaft ihren Glauben in getrennten Institutionen ausübten.

Von Bedeutung ist die Hansestadt außerdem als der erste Ort im deutschsprachigen

Raum, an dem sich im Zeitalter der Verbürgerlichung und Emanzipation das religiöse

Reformjudentum dauerhaft etablieren konnte. Gegen den Widerstand einer

traditionellen Gemeindemehrheit strebte der 1817

gegründete Neue Israelitischer

Tempelverein vor allem eine Modernisierung des Gottesdienstes an.

Mehrere Auflagen seines Gebetbuches dienten auch anderen jüdischen

Kultusgemeinden in Deutschland, Europa und Amerika als Vorbild für

eine Erneuerung der liturgischen Praxis.

Das religiöse Spektrum der Hamburger Juden bereicherte seit 1894 auch der gemäßigt konservativ ausgerichtete Kultusverband Neue Dammtor Synagoge. Das 19. Jahrhundert war aber gleichzeitig eine

Epoche, in dem die Religion und gelebte Frömmigkeit insgesamt an Bedeutung

einbüßten. Nur eine kleine Zahl der Hamburger Juden trat allerdings aus der

Gemeinde aus oder konvertierte zum Christentum. Viele Gemeindemitglieder, die

noch an ihrem Judentum festhielten, wollten diesem Judentum im Alltag jedoch

nicht mehr viel Platz einräumen. Die nationalsozialistische Herrschaft sorgte

zwar teilweise für eine Rückbesinnung der Juden auf ihre religiöse Kultur, mit

der Vertreibung und Ermordung der jüdischen Menschen ging aber die komplette

Zerstörung ihrer Kultuseinrichtungen einher. Nach der Schoah konnten die

neugegründeten Kultusgemeinden zunächst nicht an die Vielfalt der

Glaubenstraditionen vor 1933 anknüpfen. Erst in der

jüngeren Vergangenheit entstehen einzelne neue jüdische Einrichtungen

unterschiedlicher Couleur, die der Pluralität religiöser und nichtreligiöser

Identitäten wieder eine Stimme verleihen.

An einer Definition des Begriffs „Judentum“ haben sich bereits zahlreiche Autorinnen und Autoren unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen versucht. Das simple Kriterium, es handele sich bei Jüdinnen und Juden um Personen, die sich zur jüdischen Religion bekennen und diese praktizieren, trifft nicht in jedem Fall zu. Vor allem seit der Neuzeit wandten sich viele jüdische Menschen vom Glauben ab, ohne deshalb jedoch ihre jüdische Identität zu verleugnen, die sie eher aus einer ethnischen, nationalen, historischen oder kulturellen Zugehörigkeit herleiteten. In der traditionellen jüdischen Gesellschaft diente die Religion aber noch als wichtige gemeinsame Klammer, die für die Sinnstiftung und den sozialen Zusammenhalt der Gruppe unerlässlich war.

Allerdings haben sich entgegen weit verbreiteten Vorstellungen bereits in der Vormoderne in Fragen der religiösen Weltdeutung unterschiedliche Standpunkte Gehör verschafft. Auch die Juden in der Region Hamburg-Altona bildeten in Glaubensfragen zu keinem Zeitpunkt eine monolithische Einheit. Die ursprünglich von der Iberischen Halbinsel stammenden Conversos, auch als Marranen bezeichnet, die sich um 1600 erstmals in Hamburg und Altona niederließen, lebten zunächst als Katholiken, rejudaisierten dann aber mit Unterstützung von Rabbinern, Kantoren und Lehrern aus Nordafrika und Italien. Sie organisierten sich in eigenen Gemeinden, in denen sie den liturgischen Überlieferungen des sefardischen Judentums folgten. Die aschkenasischen Juden wiederum gründeten ebenfalls eigene Zusammenschlüsse, wo sie beim gemeinsamen Gebet den mitteleuropäischen Ritus pflegten. 1671 schlossen sich die Aschkenasen Altonas, Hamburgs und Wandsbeks zur sogenannten Dreigemeinde AHW zusammen. Bis zu ihrer politisch erzwungenen Auflösung 1812 stand sie unter der Aufsicht eines gemeinsamen Rabbiners, der in Altona residierte und als oberste religiöse Instanz auch in Fragen des Familien- und Zivilrechts richtete.

Seit Beginn der Ansiedlung von Juden in Hamburg forderte die städtische lutherische Geistlichkeit Maßnahmen zur Bekehrung der Juden. Seit 1667 existierte die Edzardische Jüdische Proselytenanstalt, der es tatsächlich gelang, eine Anzahl von Juden zum christlichen Glauben zu konvertieren. Die große Mehrheit sowohl der sefardischen als auch der aschkenasischen Juden blieben jedoch ihrem Glauben treu. Sie pflegte jeweils Varianten eines normativen Judentums, das allerdings erschüttert wurde, als sich Nachrichten über den selbsternannten Messias Sabbatai Zwi auch in der Dreigemeinde verbreiteten, die Hoffnungen auf Erlösung aus dem Exil aber nach dessen Konversion zum Islam in große Verzweiflung umschlugen.

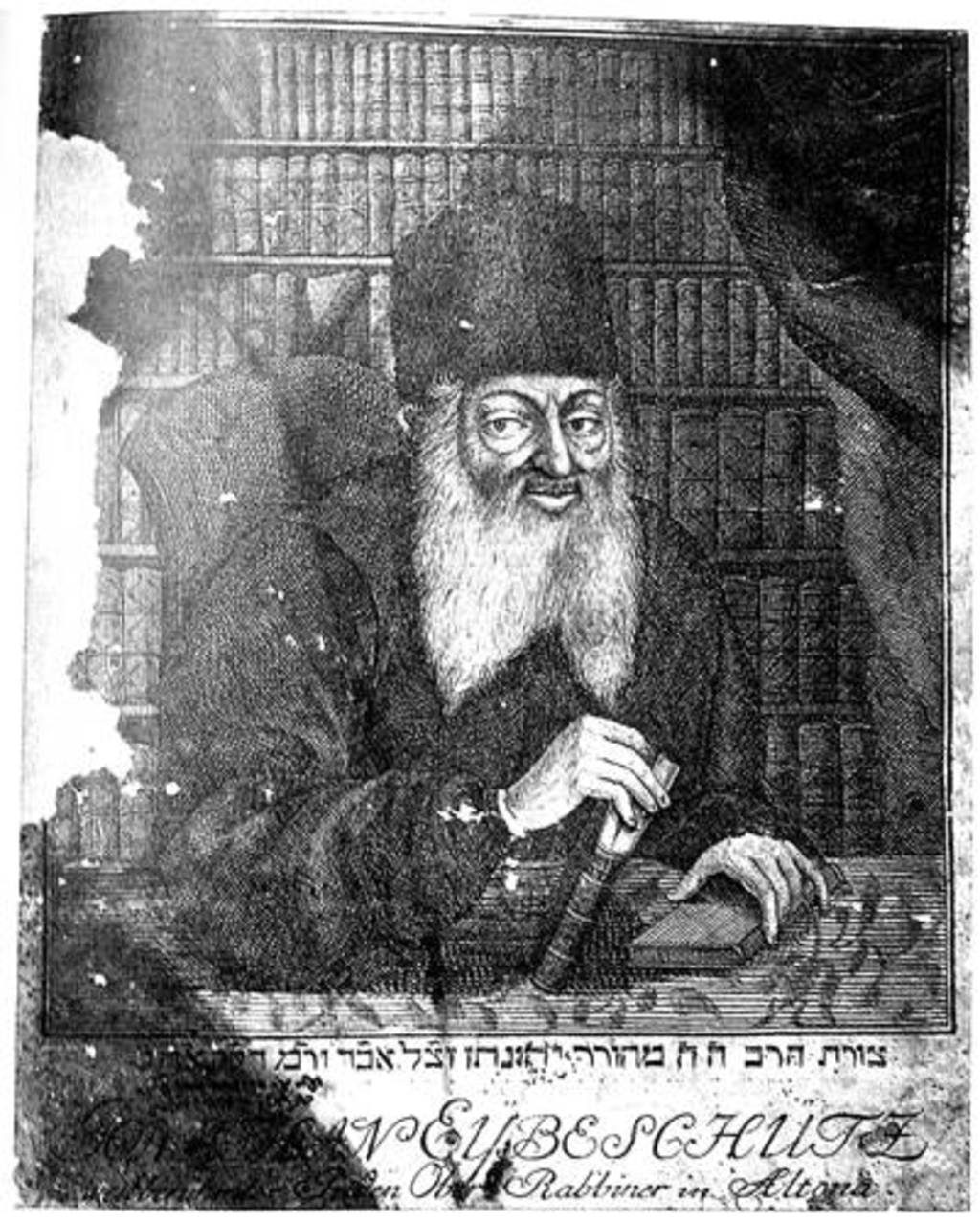

Zwar stand die prinzipielle Verbindlichkeit jüdischer Religion als alltagsprägendes System von Normen und Werten auch in der Folgezeit noch nicht zur Erörterung, doch begann das Niveau religiöser Bildung im 18. Jahrhundert allmählich nachzulassen. Zugleich nahm die persönliche religiöse Gesetzestreue hier und dort bereits weniger rigorose Formen an. Der sogenannte Hamburger Amulettenstreit um 1750, in dem Jakob Emden, ein Gelehrter und Buchdrucker aus Altona, den Oberrabbiner der Dreigemeinde Jonathan Eibeschütz als Ketzer und heimlichen Anhänger Sabbatai Zwis anklagte, schlug zudem in ganz Europa hohe Wellen. Die Kontroverse gilt in der jüdischen Geschichtsschreibung als wichtige Zäsur, weil die daraus resultierende Schwächung der rabbinischen Autorität das Eindringen neuer Ideen in die jüdische Gesellschaft erleichterte.

Postumer Kupferstich von Jonathan Eibeschütz von Unbekannt, Ende 18.

Jahrhundert.

Quelle: Wikimedia

Commons, gemeinfrei. Herkunft: Österreichische

Nationalbibliothek, Bildarchiv

und Grafiksammlung, Porträtsammlung, Inventar-Nr.

PORT_00137700_01.

Seit die allgemeine deutsche Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch eine kleine intellektuelle Elite der Juden für ihre Ideen gewann, entstand eine säkulare jüdische Sphäre, deren Grenzen sich ständig erweiterten. Die jüdische Aufklärung Haskala bezeichnete ein Erziehungsprojekt, in dem auch Traditionskritik grundsätzlicher Art zur Sprache kam. Eine Modernisierung des Kultus nahm jedoch erst im 19. Jahrhundert ihren Verlauf, als die deutschen Juden begannen, nach bürgerlichen Ausdrucksformen ihrer Religiosität zu suchen. Hamburg schritt bei dieser Suche voran: Hier gelang es, die Reform institutionell erstmals dauerhaft zu verankern. 1817 unterzeichneten jüdische Angehörige der gehobenen Mittelschicht die Gründungsurkunde des Neuen Israelitischen Tempelvereins, der sich als private Assoziation neben der Gemeinde konstituierte.

Zeichnung der Eröffnung des Neuen Israelitischen Tempels in der Poolstraße am 05.09.1844.

Quelle: Bilddatenbank des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, BAU00281,

Zeichner: Heinrich

Jessen, Wikimedia Commons, gemeinfrei.

Der Gottesdienst, den der Tempel wenige Monate nach der Gründung einrichtete, nahm wichtige Neuerungen auf, die sowohl zeitgenössischen ästhetischen Standards Rechnung trugen als auch ein Bekenntnis zur deutschen Kultur und Nation abgaben, ohne freilich jüdische Eigenheit zu verleugnen: Traditionelle hebräische Gebete waren gekürzt und im Wortlaut verändert worden, andere fehlten ganz, waren durch deutsche Hymnen ersetzt worden oder tauchten nur in deutscher Übersetzung bzw. Paraphrase auf. Zukunftshoffnungen, die sich an das Heilige Land knüpften und inzwischen fragwürdig erschienen – die Erwartung des Messias, die Erlösung der Juden durch ihre Rückkehr nach Eretz Israel, die Wiederauferstehung der Toten sowie die Wiedererrichtung des Opferdienstes – waren abgeschwächt oder entfernt worden. Große Aufmerksamkeit widmete der Tempel seinen neuen musikalischen Traditionen: Während der traditionelle jüdische Gottesdienst weder das Absingen von Liedern noch die Installierung von Chören kannte, betrachtete der Tempel deutschen Gesang als wesentliche Grundbedingung eines verbesserten Kultus. Auch sefardische Melodien und die sefardische Aussprache, die in den aschkenasischen Synagogen bislang unbekannt waren, galten als wichtige Verbesserungen. Weitere Einrichtungen geschahen ebenfalls mit Bedacht. Ein Knabenchor begleitete das Spiel der Orgel – ein Instrument, das in orthodoxen Synagogen unbekannt war und blieb. Die Leitung des Gottesdienstes übertrug der Tempel keinem Rabbiner traditioneller Prägung, sondern zwei Predigern, die am Schabbat deutsche Kanzelreden vortrugen. Am Tempel entwickelte sich die moderne erbauliche Predigt erstmals zu einer dauerhaften jüdischen Institution. Durch diese Veränderungen wie auch durch seinen Namen ging der Tempel auf Distanz zu den anderen Synagogen in und außerhalb Hamburgs.

Titelblatt des Allgemeinen Israelitischen Gesangbuches. Eingeführt im

Neuen Israelitischen

Tempel zu Hamburg, 1833.

Quelle: archive.org, gemeinfrei.

Die Entwicklungen in Hamburg veranschaulichen, dass auch die jüdische Orthodoxie durchaus nicht starr und unflexibel auf die Herausforderungen der modernen bürgerlichen Gesellschaft reagierte, sondern sich als bürgerliche Konfession ebenfalls neu erfand. Isaak Bernays, der 1821 in das Amt des Oberrabbiners der jüdischen Gemeinde Hamburg gewählt wurde, war kein traditioneller Gelehrter mehr, sondern er verfügte neben gründlichen Kenntnissen seiner Religion auch über eine vielseitige allgemeine Bildung, die er unter anderem in deutschen Kanzelreden unter Beweis stellte. Seine Neuausrichtung des Amtes dokumentierte Bernays, indem er sich selbst nicht Rabbiner nannte, sondern den sefardischen Titel Chacham verwendete. Zugleich blieb Bernays zeitlebens aber ein erbitterter Gegner des Tempels.

Vor allem seit den 1830er-Jahren begann sich die religiöse Reform auch in anderen deutschen Synagogengemeinden einen Weg zu bahnen. Um 1850 setzte sich das religiöse Spektrum aus unterschiedlichen orthodoxen und reformerischen Orientierungen zusammen: Neben einer „Alt-Orthodoxie“, die wegen ihrer Emanzipations- und Assimilationsskepsis schnell an Bedeutung verlor, formierte sich eine „Neo-Orthodoxie“, die ihre Treue zum Religionsgesetz mit einem Bekenntnis zur europäischen Kultur verband. Andererseits existierten mehr oder weniger radikale Spielarten des Reformjudentums. Zwischen Reform und Orthodoxie positionierte sich zudem eine gemäßigt konservative Strömung, bei der sich der Glaube an einen Offenbarungskern des Judentums mit einem Bekenntnis zur historischen Entwicklung der Tradition verband.

Trotz dieser Vielfalt moderner religiöser Weltdeutungen kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine Mehrheit der jüdischen Bevölkerung zwar nicht unberührt vom Wandel blieb, gleichwohl aber noch verhältnismäßig streng an den Glaubenstraditionen und -praktiken früherer Jahrhunderte festhielt. Der Rhythmus jüdischen Lebens unterschied sich weiterhin wesentlich von der nichtjüdischen Umwelt, indem etwa die jüdischen Speisegesetze und der jüdische Kalender sowie die Feier- und Ruhetage als religiöse, kulturelle und soziale Barrieren wirkten. Das Arbeitsverbot am Schabbat wurde weiterhin genau eingehalten, und vor allem abseits der Städte war der Konformitätsdruck innerhalb der Synagogengemeinde so hoch, dass sich eine vitale Milieufrömmigkeit erhielt.

Während des Kaiserreichs präsentierte sich die Reform, jetzt unter der Bezeichnung „liberales Judentum“, als weithin anerkanntes Phänomen jüdischer Lebenswirklichkeit. Vielerorts geriet die Orthodoxie zunehmend ins Hintertreffen, weil sie vor Ort die Kontrolle über die religiösen Einrichtungen verlor. In Preußen, wo die meisten deutschen Juden lebten, bereitete erst das „Austrittsgesetz“ dem sogenannten Parochialzwang ein Ende. Seit 1876 war es hier „jedem Juden gestattet, ohne Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft wegen religiöser Bedenken aus derjenigen jüdischen Synagogengemeinde auszutreten, welcher er auf Grund eines Gesetzes, eines Gewohnheitsrechts oder einer Verwaltungsvorschrift angehört[e]“ In Frankfurt am Main, Berlin und anderen Städten gründeten sich orthodoxe Trennungsgemeinden jeweils separat von der Großgemeinde. Altona und Hamburg blieben von solchen Spaltungen verschont. In der Hochdeutschen Israeliten-Gemeinde im preußischen Altona gelang es dem Reformjudentum zu keinem Zeitpunkt, Fuß zu fassen. Der Zuzug osteuropäischer Juden seit den 1880er-Jahren stärkte vermutlich zusätzlich das konservative Profil der Gemeinde. In der Freien und Hansestadt Hamburg hingegen, nach Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft in den jüdischen Gemeinden, etablierte sich mit dem von der Deutsch-Israelitischen Gemeinde (DIG) 1867 verabschiedeten Statut das sogenannte Hamburger System. Unter dem Dach der DIG war den beiden Kultusverbänden fortan die Verantwortung für die religiösen Dienstleistungen übertragen. Neben dem orthodoxen Synagogenverband, der die Interessen der gesetzestreuen Hamburger Juden vertrat, genoss der liberale Tempelverband weitgehend gleiche Rechte. Die 1894 gegründete Neue Dammtor Synagoge, die sich mit einem gemäßigt konservativen Ritus zwischen Orthodoxie und Tempel positionierte, wurde 1923 als dritter Kultusverband anerkannt.

Eingang des Tempels

an der Oberstraße.

Quelle: Institut für die Geschichte der

deutschen Juden, Foto: Paula

Oppermann, 2013.

Die Religion verlor insgesamt weiter an Bedeutung und büßte ihren Stellenwert im Alltagsleben zunehmend ein. Dies suchten die jüdischen Gemeinden, die sich ursprünglich als Zusammenschluss von Angehörigen einer Glaubensgemeinschaft verstanden, durch vermehrte kulturelle Angebote zu kompensieren. Umstritten bleibt, ob von einer wirklichen Renaissance der jüdischen Kultur während der Weimarer Republik gesprochen werden kann. In der Zeit des Nationalsozialismus boten die Kultusverbände auch religiöse Rückzugsräume für ihre Mitglieder, die als „Nichtarier“ unter einer sich immer mehr verschärfenden Diskriminierung und Ausgrenzung litten. Aber auch das religiöse Leben geriet in das Visier von Partei und Behörden. Schon im April 1933 hatte ein neues „Gesetz über das Schlachten von Tieren“ die Tötung von Großvieh ohne vorherige Betäubung unter Strafe gestellt. Das jüdische Religionsgesetz kennt hingegen keine Betäubung von Schlachtvieh. Es sieht hingegen vor, dass lediglich das Fleisch von geschächteten, also durch einen schnellen Halsschnitt getöteten Tieren als koscher verzehrt werden darf. Von daher befanden sich die orthodoxen Gläubigen durch das neue Gesetz in einem Dilemma, das auch durch teure Fleischeinfuhren aus dem Ausland nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Auch bei der Aufhebung des jüdischen Grindelfriedhofs 1937, in dessen Verlauf die Gebeine ausgehoben und auf den jüdischen Teil des Ohlsdorfer Friedhofs umgebettet werden mussten, handelte es sich um eine Verfolgungsmaßnahme, die nicht zuletzt einen Angriff auf die jüdische Religion darstellte.

In der Folge des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937, das die Eingemeindung umliegender preußischer Städte und Landgemeinden vorsah, wurden die bis dato unabhängigen Synagogengemeinden von Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg komplett aufgelöst, während die Hochdeutsche Israeliten-Gemeinde Altona als vierter Kultusverband unter dem Dach der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg eine gewisse Eigenständigkeit bewahrte. Nach dem Novemberpogrom standen die meisten Synagogen in Hamburg und Altona den Gläubigen nicht länger für das gemeinsame Gebet zur Verfügung. Sie waren demoliert, in Brand gesetzt oder geschlossen worden. Bis zu seiner Deportation im Dezember 1941 leitete Oberrabbiner Joseph Carlebach das Gebet in der Synagoge in der Beneckestraße, wo nach der Wiedereröffnung im Februar 1939 alle orthodoxen Gottesdienste stattfanden. Im ehemaligen Logenheim in der Hartungstraße organisierte der liberale jüdische Geistliche Joseph Norden ebenfalls Gottesdienste, bis auch er im Juli 1942 deportiert wurde. Spätestens 1943 fanden keine Gottesdienste mehr im Hamburger Raum statt. Jüdische Religion konnte allenfalls noch im privaten Rahmen ausgeübt werden.

Außenansicht der Synagoge Hohe Weide.

Quelle: Institut für die Geschichte der

deutschen Juden, Foto: Ute

Schumacher, 2017.

1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde die jüdische Gemeinde von einer kleinen Zahl Hamburger Juden neu gegründet. Die meisten von ihnen hatten die Jahre der NS-Herrschaft deshalb überlebt, weil ihnen die Ehe mit einem nichtjüdischen Partner einen gewissen Schutz geboten hatte. Die jüdische Gemeinde Hamburg konstituierte sich als Einheitsgemeinde, die auf Kultusverbände verzichtete und sich stattdessen für eine gemäßigt orthodoxe Gestaltung des Gottesdienstes und der religiösen Institutionen entschied. Höhepunkt des Neuaufbaus war die Eröffnung der neuen Synagoge 1960 in der Hohen Weide. Eine echte Wiederbelebung liberaler und konservativer Traditionen konnte aber lange Jahrzehnte nicht stattfinden. Erst in der jüngeren Vergangenheit, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, entwickeln sich wieder Ansätze für eine pluralistische Anschauung von gelebter Frömmigkeit. Die Entstehung eines egalitären Gebetskreises, die 2004 gegründete Liberale Jüdische Gemeinde, die konservativ ausgerichtete Masorti Gemeinde Kehilat Beit Shira, die seit 2009 besteht, aber auch das Zentrum der ultraorthodoxen internationalen Gruppierung Chabad Lubawitsch zeugen von dem Wunsch, unterschiedliche religiöse Positionen wieder dauerhaft in Hamburg zu etablieren.

Dieser Text unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf er in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Andreas Brämer (Thema: Religion und Identität), PD Dr. phil., ist stellvertretender Direktor des IGdJ und u.a. Mitglied im Vorstand der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte sind Deutsch-jüdische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, jüdische Geschichte „von innen“, jüdische Religionsgeschichte und jüdische Historiographiegeschichte.

Andreas Brämer, Religion und Identität, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, 22.09.2016. <https://dx.doi.org/10.23691/jgo:article-216.de.v1> [10.02.2026].