Keineswegs unumstritten entstanden bereits unmittelbar nach Kriegsende die ersten jüdischen Gemeinden in Westdeutschland, so auch im Sommer 1945 in Hamburg. Bis jüdisches Leben in Deutschland selbstverständlich werden konnte – sowohl für die dort lebenden Jüdinnen und Juden als auch für die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft – sollte es jedoch mehrere Jahrzehnte dauern. Wie fragil das Verhältnis war und mitunter ist, zeigte sich etwa an der sehr langsamen Entwicklung einer dauerhaften Infrastruktur ebenso wie an den fortdauernden antisemitischen Einstellungen der Bevölkerung. Neue Impulse erhielt das jüdische Leben durch die Einwanderung sogenannter Kontigentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre. Diese demografische Veränderung hat die jüdischen Gemeinden vor vielfältige Herausforderungen gestellt und zugleich zu einer (religiösen) Pluralisierung beigetragen.

Den Blick auf das zeitgenössische jüdische Leben zu schärfen und seinen Facettenreichtum abzubilden, war ein Grund für den Relaunch unserer Online-Ausstellung „">Jüdisches Leben seit 1945“, die im Sommer 2018 als erste Ausstellung im Rahmen der Schlüsseldokumente-Edition veröffentlicht wurde. Rückblickend können wir feststellen, dass mit ihr das Format „Online-Ausstellung“ erfolgreich als fester Bestandteil der Quellenedition etabliert und zugleich ein thematischer Schwerpunkt eingeläutet wurde, den wir durch weitere Schlüsseldokumente-Beiträge ausbauen konnten. Das Thema jüdische Zeitgeschichte hat seit 2018 keineswegs an Relevanz eingebüßt, die gegenwärtigen Diskussionen in Hamburg um den Umgang mit Vergangenheit und (jüdischem) Erbe verweisen darauf. Hatte die erste Ausstellung einen Fokus auf ehemalige jüdische Hamburgerinnen und Hamburger gelegt, erweitern wir mit dem Relaunch das komplexe Beziehungsgeflecht zur (einstigen) Heimat um die Perspektive auf Remigration. Um die Pluralität der jüdischen Gemeinschaften zu verstehen, nehmen wir auch die späteren Migrationsbewegungen stärker in den Blick. Dass wir das Kapitel zu „Antisemitismus und Judenfeindschaft“ fortschreiben mussten, verweist auf die Fragilität der „neuen Selbstverständlichkeit“ jüdischen Lebens und unterstreicht einmal mehr die Aktualität unseres Relaunches. Wie gewohnt gliedert sich die Ausstellung in sieben Kapitel (vertikal), die einzelne Themen in horizontal angeordneten Stationen vertiefen. Da es sich um einen Relaunch handelt, finden Sie innerhalb der Ausstellung auch Verweise auf Stationen der Original-Ausstellung, die durch die neue Version nicht ersetzt, sondern fortgeschrieben und erweitert wird.

Bei Kriegsende hatten nur wenige Jüdinnen und Juden bzw. als jüdisch Verfolgte den NS-Terror auf deutschem Gebiet überlebt, viele von ihnen versuchten, ihre ehemalige Heimat zu verlassen. Dies galt umso mehr für die ausländischen Displaced Persons, die mehrheitlich nach Palästina oder in die USA auswanderten. Gleichzeitig gab es im Ausland Jüdinnen und Juden, die übergangsweise oder dauerhaft nach Deutschland zurückkehrten. Für Hamburg zeigt eine gemeindeinterne Statistik, dass es sich dabei zunächst um Einzelfälle handelte, so wurden für die Jahre 1945 bis 1948 23 Rückkehrer gezählt. Erst in den 1950er-Jahren begann die Zahl der Remigrantinnen und Remigranten die der Emigrantinnen und Emigranten zu übersteigen. Die Gründe für eine Rückkehr konnten vielfältig sein und reichten von gesundheitlichen Problemen aufgrund des ungewohnten Klimas bis hin zu juristischen (Wiedergutmachungsangelegenheiten) oder beruflichen Motiven. Und nicht immer gelang eine Rückkehr. Die in diesem Kapitel vorgestellten Biografien verweisen schlaglichtartig auf das komplexe und oftmals widersprüchliche Verhältnis zur (ehemaligen) Heimat, in diesem Fall der Hansestadt Hamburg.

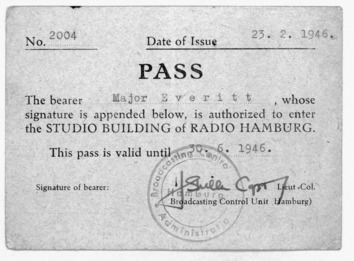

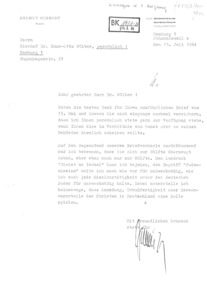

Nur wenige jüdische Männer und Frauen kehrten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus dem Exil nach Deutschland zurück. Dies gilt auch für den Bereich der Medien, der nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ unter Kontrolle der jeweiligen alliierten Besatzungsmacht neu geordnet werden sollte. Walter Albert Eberstadt (1921–2014), Sohn jüdischer Eltern und ehemaliger Schüler des Hamburger Johanneums, war einer von den wenigen jüdischen Rückkehrern, die am Wiederaufbau des deutschen Rundfunks beteiligt waren. Eberstadts Ausweis vom 23.2.1946 macht deutlich, dass er ein sogenannter „Rückkehrer in Uniform“ war, also ein ehemaliger jüdischer Flüchtling, der jetzt als Mitarbeiter der Besatzungsbehörden nach Deutschland kam. weiterlesen >

Der am 24.11.1957 publizierte mehrspaltige Artikel, der ebenfalls ein Bild von Arnold Bernstein enthält, erzählt die Lebensgeschichte des Hamburgers, der in der Zwischenkriegszeit mit seiner Arnold Bernstein Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. zu einem der erfolgreichsten Reeder der Weimarer Republik aufgestiegen war. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland wurde er seines gesamten Besitzes beraubt und inhaftiert, wobei er nach seiner Haftstrafe von zweieinhalb Jahren noch vor dem Ausbruch des Krieges (1939) in die USA emigrieren konnte. Seine Bemühungen zur Gründung einer US-amerikanischen Reederei unter dem Namen American Banner Lines versinnbildlichen für den Autor des Artikels seinen Willen zum Erfolg und Leben, wie im Untertitel des Artikels deutlich wird: „Einstiger Hamburger Gross-Reeder hat es auch in New York wieder geschafft“. weiterlesen >

Arnold Bernstein in der ersten Online-Ausstellung >

In der Nachkriegszeit bemühte sich Berendsohn um eine Rückkehr an die Universität Hamburg beziehungsweise um die Anerkennung seiner Pensionsansprüche. Er stieß jedoch auf den energischen Widerstand maßgeblicher Mitglieder des Literaturwissenschaftlichen Seminars. Insbesondere Hans Pyritz intrigierte gegen Berendsohn, der sich der Exil-Literatur verschrieben hatte. So wurden beispielsweise seine akademischen Leistungen in Zweifel gezogen. Auch das Fehlen der von den Nazis aberkannten Promotion wurde gegen Berendsohn vorgebracht. Damit hatten sich die Hamburger Literaturwissenschaftler eines Unrechtsakts der Nazis bedient. Berendsohns „Zweifache Vertreibung“ verweist auf eine über politische Zäsuren hinausreichende Kontinuität deutschen Ungeistes an der Philosophischen Fakultät. weiterlesen >

Walter A. Berendsohn in der ersten Online-Ausstellung >

Nachdem Esther Bauer im KZ Mauthausen in der Nähe von Linz die Befreiung durch die Alliierten erlebt hatte, kehrte sie nach Hamburg zurück. Dort erhielt sie von der britischen Besatzungsbehörde ein Zimmer in der ehemaligen elterlichen Wohnung im Woldsenweg 5 in Eppendorf. Jedoch wohnte in dieser noch immer jener Mann, Dr. Schwarke, der die Wohnung bezogen hatte, als Esthers Familie im Jahr 1940 in ein sogenanntes Judenhaus umziehen musste. Esther Bauer verließ angesichts dieser untragbaren Situation Hamburg und emigrierte wenig später in die USA. (Text: Lena Langensiepen)

Esther Bauer in der ersten Online-Ausstellung >

Max Brod gehört zu den deutschsprachig-jüdischen Schriftstellern, deren Werke heute nicht mehr vielen Leserinnen und Lesern bekannt sind. Nachdem er lange Zeit hauptsächlich als Franz Kafkas Nachlassverwalter wahrgenommen wurde, der sich sehr um dessen Werk bemühte, erfahren seit einigen Jahren auch Brods eigene Texte größere Beachtung durch die literaturwissenschaftliche Forschung. Wie das mit handschriftlichen Anmerkungen versehene Typoskript von Harry Goldsteins „Ansprache anlässlich des Empfangs des Dichters Max Brod am 16. Oktober 1954 im Gemeindesaal“ verdeutlicht, wurde dessen Besuch in Hamburg wenige Jahre nach der Schoah und nach der Neugründung der Gemeinde als große Ehre wahrgenommen. Goldstein betont, dass die kleine jüdische Gemeinschaft in Deutschland „bettelarm geworden ist an Menschen, die ihr einen geistigen Halt geben können“. In Brod sah er eine Person, die dazu befähigt war, für Goldstein war er Teil des „Dreigestirn[s], dessen Glanz unser Gemeindeleben erleuchtet“, ein Dreigestirn bestehend aus Leo Baeck, Martin Buber und Max Brod. Sowohl der berühmte Rabbiner Leo Baeck als auch der Religionsphilosoph Martin Buber hatten in den Jahren zuvor die Jüdische Gemeinde besucht. Die Ansprache zeugt von dem schwierigen Unterfangen der Gemeinde, in der Nachkriegszeit nicht nur um die materielle, sondern auch die „geistige Existenz“ zu kämpfen. Besuche, wie derjenige von Max Brod, stellten eine wichtige Bestätigung für die Arbeit der Gemeinde dar.

Ende 1984 zeigte Regisseur Peter Zadek, der 1958 aus dem englischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt war, am Deutschen Schauspielhaus seine Inszenierung von „Ghetto“ des israelischen Dramatikers Joshua Sobol. Das musicalartige Stück über die NS-Zeit war vom deutschen Feuilleton und Publikum sehr wohlwollend rezipiert worden. In Hamburg regte sich aber auch Widerstand. In selbstgestalteten Flugblättern wie dem hier gezeigten, die er als „Diskussionsprovokation“ teils persönlich vor dem Schauspielhaus verteilte, kritisierte der Schriftsteller und Maler Arie Goral die Darstellung jüdischen Leidens und jüdischen Widerstands als Kitsch und Geschichtsfälschung. Insbesondere die Beteiligung zahlreicher jüdischer Künstlerinnen und Künstler (neben Sobol und Zadek u. a. Michael Degen, Esther Ofarim, Giora Feidman und Otto Tausig) war ihm als Jude, der vor dem Nationalsozialismus nach Palästina geflohen war, ein Dorn im Auge. Die von Goral geforderte öffentliche Diskussion fand am 14.12.1984 ohne Zadek und Intendant Niels-Peter Rudolph statt. Grundsätzlich wirft die Kritik an „Ghetto“ die Frage auf, welcher künstlerische Umgang mit der Shoah legitim ist und wer zu welchen Äußerungen berechtigt ist – gerade im postnationalsozialistischen Deutschland. Die Episode reiht sich zudem in Arie Gorals unermüdlichen Kampf für einen bewussten und kritischen Umgang mit deutscher und Hamburger Geschichte ein. Peter Zadek berichtet in seinen Memoiren im Übrigen ausführlich über die Arbeit an „Ghetto“. Arie Goral und seine Flugblätter erwähnt er jedoch mit keinem Wort. (Text: Sebastian Schirrmeister)

Bei Kriegsende befanden sich auf deutschem Territorium etwa 15.000 deutsche Juden, einige Tausend von ihnen hatten in Verstecken überlebt. Die meisten konnten überleben, weil sie in einer sogenannten „privilegierten Mischehe“ (wenn die Ehefrau Jüdin war oder die Kinder christlich erzogen wurden) lebten, die sie in den meisten Fällen vor der Deportation geschützt hatte. Etwa 9.000 deutsche Juden, die die Gettos und Konzentrationslagerhaft außerhalb Deutschlands oder in den eingedeutschten Gebieten wie beispielsweise in Theresienstadt überlebt hatten, kehrten ebenfalls zurück. Dazu kamen noch jüdische Displaced Persons (DPs) aus Osteuropa, im September 1945 waren dies 53.000 jüdische DPs. Die Zahl der jüdischen DPs auf deutschem Territorium stieg an, sie machten die größte jüdische Gruppe auf deutschem Territorium nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus und konzentrierten sich vor allem im amerikanisch besetzten Bayern. In Norddeutschland war Bergen Belsen das größte Zentrum. Deutschland stellte für die meisten dieser DPs nicht mehr als eine Zwischenstation dar. Doch lange nicht alle von ihnen wanderten tatsächlich in das 1948 gegründete Israel oder in die USA aus. Viele blieben in Deutschland und gründeten dort erste neue jüdische Gemeinden. Ein Auswanderungswunsch wurde jedoch häufig noch sehr lange gehegt. In Hamburg lebten nach Kriegsende 1945 noch 647 Juden, fast alle in „Mischehen“ verheiratet. Weitere 50 bis 80 Personen hatten Verfolgung und Krieg im Versteck oder unter falscher Identität überlebt. (Quelle: Einführungstext: Demographie und soziale Strukturen)

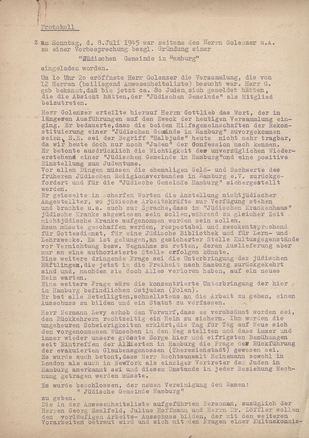

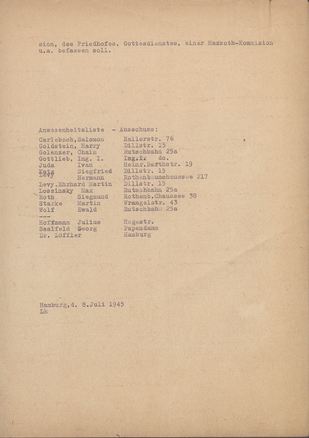

Am 8.7.1945, einem Sonntag, trafen sich zwölf Hamburger Juden in der Wohnung von Chaim Golenzer, Rutschbahn 25a, einem sogenannten „Judenhaus“, in der Absicht, die durch das NS-Regime vernichtete Gemeinde zu reorganisieren. Sie waren ehemalige Mitglieder der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg. Die Aussprache eröffnete Josef Gottlieb, der vermutlich den Anstoß zur Gründung der jüdischen Gemeinde in Hamburg gegeben hat. Die Versammelten waren jedoch nicht die einzigen, die sich für eine Reorganisation der ehemaligen Gemeinde interessierten. Das Versammlungsprotokoll vom 8. Juli verweist auf etwa 80 Juden, die sich „gemeldet“ hätten. weiterlesen >

Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, am 13.9.1948, schrieb Heinrich Alexander, ein Berliner Jude, der den Krieg in der Emigration überlebt hatte, diesen Brief an den Vorsitzenden der Hamburger jüdischen Gemeinde. In seinem kurzen Schreiben erklärt er, dass er nicht in Berlin bleiben wolle und bat den Vorsitzenden der Hamburger Gemeinde, Harry Goldstein, ihm beim Wohnortwechsel nach Hamburg behilflich zu sein. Goldsteins Antwort erfolgte gut zwei Wochen später. In seinem Antwortschreiben erklärt Goldstein, dass er wegen der Wohnungsnot sowie der Schwierigkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung für Hamburg zu erhalten, nicht in der Lage sei, ihm behilflich zu sein und bittet Alexander, seine Pläne zu überdenken. weiterlesen >

In diesem Schreiben vom 25.11.1946 ruft der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hamburg, die sich erst ein gutes Jahr zuvor gegründet hatte, alle Mitglieder derselben auf, an den religiösen und kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Einerseits zeugt das Dokument davon, dass es der Gemeinde gelungen war, sich zu etablieren, andererseits wird die Diskrepanz zwischen der sich als orthodox gegründeten Einheitsgemeinde und ihren Mitgliedern deutlich. Auch zeugt das Schreiben von dem Rechtfertigungsdruck, unter dem die jüdische Gemeinde sowohl im In- als auch im Ausland stand.

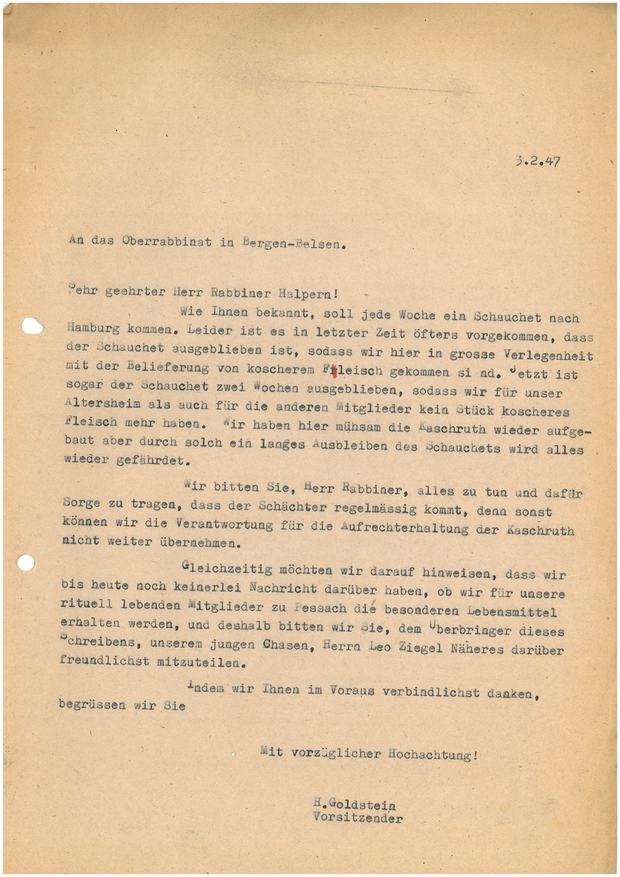

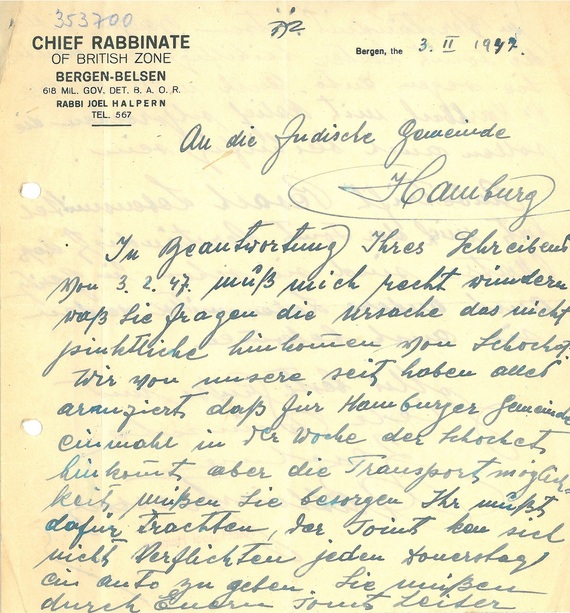

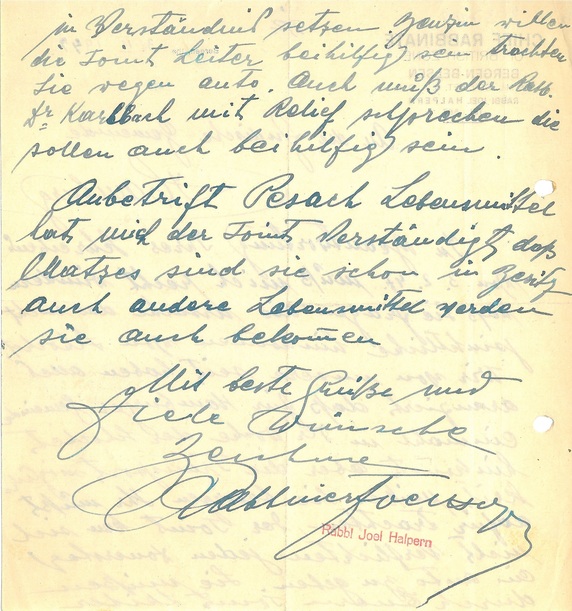

Zu den Alltagsproblemen zählte neben der Unterbringung die Versorgung mit (koscheren) Lebensmitteln, zu der auch die Bezugsmöglichkeit von koscherem Fleisch gehörte. Wie Rabbi Joel Halpern, Mitglied des Oberrabbinats in der britischen Zone, in seiner Antwort an Harry Goldstein, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg erläutert, stand der jüdischen Gemeinde einmal pro Woche der Schochet für die rituelle Schlachtung zu. Das Schächten war in Hamburg erst im März 1946 wieder erlaubt worden. Die entsprechende Bekanntmachung des Bürgermeisters enthielt die Auflage, die Schmerzen für das Tier so gering wie möglich zu halten. Aus der Korrespondenz wird ferner deutlich, wie schwierig es war, den Transport des Schochet von Bergen-Belsen nach Hamburg zu organisieren und welche Rolle Hilfsorganisationen wie dem American Joint Distribution Committee oder der britischen Jewish Relief Unit bei der Versorgung der jüdischen Gemeinschaften im Nachkriegsdeutschland zukamen. Beide Organisationen hatten ihre Unterstützung für die jüdischen DPs schnell auf die deutsch-jüdischen Überlebenden und die jungen jüdischen Gemeinden ausgeweitet.

Das Bild zeigt die österreichisch-deutsch-jüdische Theaterfrau Ida Ehre, die 1945 die zweiten Hamburger Kammerspiele gründete, diese zu einer der führenden Bühnen im Nachkriegsdeutschland ausbaute und gegen alle mit der Währungsreform einsetzenden Schwierigkeiten über mehr als vier Jahrzehnte, bis zu ihrem Tode leitete. weiterlesen >

Ida Ehre in der Online-Ausstellung Frauenleben >

Das Kulturamt des Zentralkomitees der Befreiten Juden in der britischen Zone in Bergen-Belsen antwortete am 17.3.1948 auf eine vorangegangene Anfrage der noch jungen jüdischen Gemeinde in Hamburg. Diese hatte um Unterstützung beim Aufbau einer Jugendgruppe gebeten. Die vom Kulturamt aufgelisteten Gegenstände, die der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden könnten – etwa ein Fußball oder vier Tischtennisschläger – zeugen von der Mangelsituation, die die Gestaltung eines (jüdischen) Alltags prägte.

Hannah Arendt kam Ende 1949 für vier Monate nach Deutschland und fuhr auch in die britische Besatzungszone, um sich dort einen Überblick über restituierbare Kulturgüter in Hamburg, Hannover, Köln und Lübeck zu verschaffen. Insbesondere in Hamburg lagerten zahlreiche Sammlungen, die unter der Naziherrschaft konfisziert worden waren und einer Erbnachfolgeregelung harrten.

Auf ihrer Reise verfasste Arendt fünf offizielle Berichte für die Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR), die von New York aus an alle Mitglieder des Vorstands verteilt wurden. Diese internen Verständigungspapiere waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie vermitteln Einblicke in die umfangreichen Aktivitäten jüdischer Organisationen im Umgang mit den Folgen des Holocaust und legen Zeugnis von den Schwierigkeiten ab, denen jüdische Interessenvertreter im Kampf um die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit nach 1945 ausgesetzt waren. weiterlesen >

Harry Goldstein (1880-1977) war als Gründungsmitglied und erster Vorsitzender eine zentrale Figur im Wiederaufbau des Gemeindelebens. Goldsteins Erinnerungen, die von seinem Sohn aufgezeichnet wurden, und sein Nachlass sind darüber hinaus wichtige Quellen für die frühe Nachkriegsgeschichte. Der Geschäftsbericht und das Foto des Seder-Abends verweisen exemplarisch auf die komplexe Herausforderungslage: neben allgemeinen Problemen wie der schlechten Versorgungslage und dem Wohnraummangel war diese durch innerjüdische Konflikte, die Auseinandersetzung mit der Besatzungsmacht und die traumatischen Erlebnisse der Überlebenden gekennzeichnet. Den Geschäftsbericht stellte Goldstein bei der Wahlversammlung der jüdischen Gemeinde am 14.3.1946 vor. Die Versammlung diente der Vorbereitung der ersten Beiratswahlen in der neugegründeten Gemeinde, die Ende April stattfinden sollten. Auf die Begrüßung der Anwesenden folgte ein Aufruf zum Gedenken an die vielen Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Der Rückblick auf die vergangenen Monate verweist auf die vielen Provisorien, das Geflecht an verschiedenen Akteuren und die drängenden Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf Unterstützungsleistungen und den Wiederaufbau der religiösen Infrasruktur. Das Foto zeigt Harry Goldstein zusammen mit britischen Soldaten während des Seder-Abends im April 1946. Solchen gemeinsamen Momenten stand ein im Alltag oftmals schwieriges Verhältnis zur Besatzungsmacht gegenüber, die etwa die formale Anerkennung der Gemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts zögerlich umsetzte.

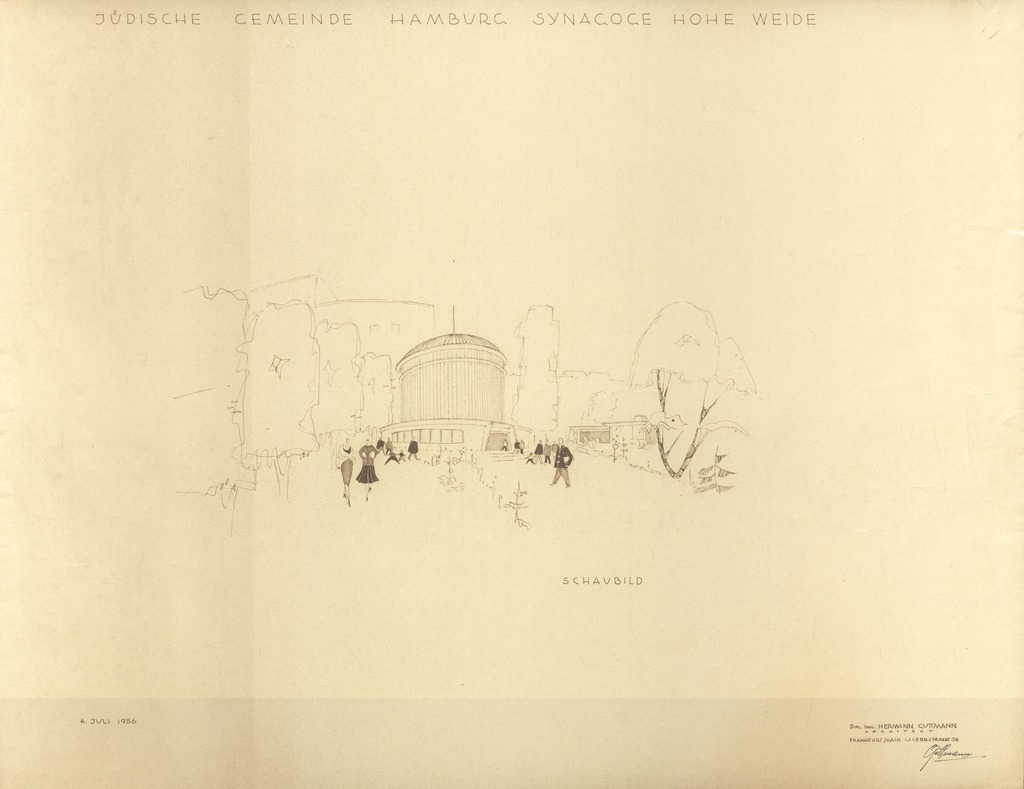

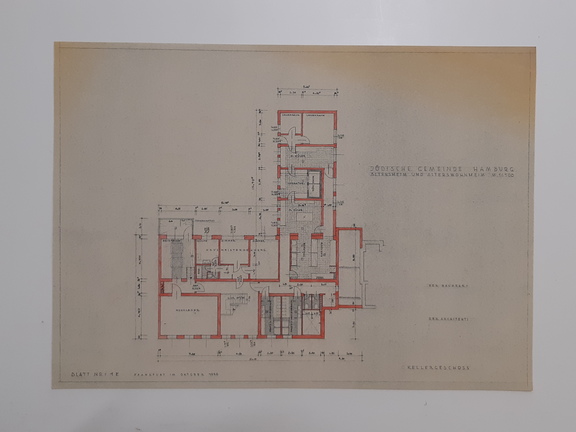

Als sich die jüdische Gemeinde im Sommer 1945 neu gegründet hatte, war der Alltag durch Versorgungsengpässe und Provisorien geprägt. Dies galt auch für das Gemeindeleben in den ersten Nachkriegsjahren, eine der Herausforderungen war der materielle (Wieder-)Aufbau von religiösen und karitativen Einrichtungen zur Versorgung der Mitglieder. Die Grundsteinlegung für die Synagoge in der Hohen Weide oder der Bau des Altenheims in der Schäferkampsallee sind wichtige Meilensteine auf diesem Gebiet. Das Beispiel des Gemeindehauses in der Rothenbaumchaussee verdeutlicht die (juristischen) Schwierigkeiten im Umgang mit bereits bestehendem Eigentum, mit denen sich die Gemeinde konfrontiert sah. Das Beispiel der 2007 eröffneten Joseph-Carlebach-Schule verweist darauf, dass der materielle (Wieder-)Aufbau ein langer und bis in die Gegenwart andauernder Prozess ist.

Im Novemberpogrom 1938 war die Hamburger Gemeindeverwaltung aus ihrer Residenz an der Rothenbaumchaussee vertrieben worden; nur wenige Tage nach Kriegsende nahmen jüdische Überlebende das Haus wieder in Besitz. Mit großem Einsatz widmeten sie sich dort der Versorgung der notleidendenden jüdischen Bevölkerung, und im September 1945 fand dort die Gründungsversammlung der Jüdischen Gemeinde in Hamburg statt. Schnell entwickelte sich der Ort wieder zu ihrem Verwaltungszentrum. Die Inbesitznahme verkörperte das Selbstbewusstsein der jungen Gemeinde, die an ihre lange Tradition anknüpfte, den Neubeginn wagte und sich dabei nicht scheute, öffentlich Präsenz zu zeigen.

Das Foto zeigt, wie die Gemeinde den ersten Jahrestag der israelischen Staatsgründung 1949 mit großer Beflaggung feierte. Doch die Harmonie trügt. Wie konfliktreich das Verhältnis zu Israel tatsächlich war, offenbarte der Restitutionsstreit um das frühere Gemeindeeigentum, der auch das abgebildete Gebäude betraf. Konkurrentin der Jüdischen Gemeinde war dabei vor allem die 1950 gegründete Jewish Trust Corporation (JTC), die den alleinigen Anspruch auf dieses Vermögen erlangte, den Neubeginn jüdischen Lebens im „Land der Täter“ allerdings ablehnte. Das frühere Gemeindevermögen galt der JTC vor allem als Finanzierungsquelle für die Aufbauarbeit in Israel. Erst nach zähen Auseinandersetzungen konnte die Jüdische Gemeinde Hamburg das Gebäude 1960 schließlich zurückerhalten. Viele andere Grundstücke wurden verkauft oder verblieben gegen Entschädigungszahlungen bei ihren „Ariseuren“. (Text: Hendrik Althoff)

Mutmaßlich ab 1956 wurden die Planungen der 1945 neu gegründeten jüdischen Gemeinde Hamburgs für den Neubau einer Synagoge mit Gemeindezentrum an der Hohen Weide konkret. Um einen Architekten und einen Entwurf zu finden, veranstaltete die Gemeinde einen Wettbewerb. Bei dem hier gezeigten Plan handelt es sich um den Beitrag, den der Frankfurter Architekt Hermann Zvi Guttmann einreichte. weiterlesen >

Als eine weitere zentrale Einrichtung der Grundversorgung konnte im Dezember 1960 das neue Israelitische Krankenhaus im Orchideenstieg in Hamburg-Alsterdorf eingeweiht werden. Zuvor war das seit 1843 in St. Pauli ansässige und von Salmon Heine gestiftete Krankenhaus provisorisch in der Schäferkampsallee im Stadtteil Eimsbüttel untergebracht gewesen. Dorthin hatte es 1942 zwangsweise umziehen müssen. Die Fotos zeigen das Richtfest, das am 28.10.1959 feierlich begangen wurde, die drei Herren sind Erik-Max Warburg, Felix Epstein und Harry Goldstein, die zu den Mitgliedern des Krankenhaus-Kuratoriums gehörten. Das Krankenhaus existiert heute noch am selben Ort und steht Patienten aller Glaubensrichtungen offen.

Zur Grundsteinlegung des Synagogenneubaus hielt der Erste Bürgermeister Hamburgs, Max Brauer, am 9.11.1958 eine Rede. In der Hohen Weide wurde in Hamburg das erste Synagogengebäude der Nachkriegszeit errichtet. Zuvor hatte die kleine jüdische Gemeinde ihre Gottesdienste in provisorisch eingerichteten Beträumen abhalten müssen. In seiner etwa 12-minütigen Rede gedachte Max Brauer einerseits der Verfolgung und Ermordung jüdischer Hamburger während der NS-Zeit, würdigte aber andererseits auch die Anstrengungen zum Wiederaufbau jüdischen Lebens nach 1945. weiterlesen >

Mitte der 1950er-Jahre begann die 1945 neu gegründete jüdische Gemeinde Hamburg über den Neubau eines Altenwohnheims nachzudenken. Gleichzeitig wurden ihre Pläne konkreter, eine neue Synagoge an der Hohen Weide zu errichten. Im Unterschied zu diesem Neubau, für den die Gemeinde einen Wettbewerb ausrief, beauftragte sie für das Altenheim den Architekten Hermann Zvi Guttmann aus Frankfurt am Main direkt. […] Bei den hier gezeigten Plänen handelt es sich vermutlich um die ersten Entwurfspläne, die Guttmann im Oktober 1956 fertigstellte. Der Satz enthält die Grundrisse jedes Geschosses, alle drei Ansichten sowie vier Schnitte. […] Die große Bedeutung der Altenheime verweist auf mehrere Aspekte jüdischer Nachkriegsgeschichte: Neubauten mussten zum einen errichtet werden, weil die vorhandenen Kapazitäten in den restituierten Bauten nicht mehr ausreichten und / oder diese den modernen Standards aus baulichen oder finanziellen Gründen nicht einfach angepasst werden konnten. Zum zweiten hatten viele Gemeinden aber auch einen hohen Anteil von älteren Mitgliedern, die sich nach der Schoah nicht in der Lage sahen, in ein anderes Land auszuwandern, um dort ein neues Leben aufzubauen. Andere kehrten nach Deutschland zurück, um hier ihre letzten Lebensjahre zu verbringen. weiterlesen >

In einem kurzen Artikel berichtet Daniel Killy von der Eröffnung der Joseph-Carlebach-Schule, die am 28.8.2007 im Grindelhof 30 ihre Pforten für 18 Kinder der Vorschule und der ersten Klasse öffnete. Er beschreibt den Tagesablauf und das Konzept der Rhythmisierung des Alltags an der Ganztagsschule, das an die Ideen des Pädagogen und Namensgebers der Schule Joseph Carlebach angelehnt ist. Killy zitiert neben dem Schulleiter Heinz Hibbeler den Rabbiner Shlomo Bistritzky, der die Bedeutung der neuen Schule für den Aufbau des jüdischen Lebens in Hamburg hervorhebt. weiterlesen >

Nach Kriegsende bestanden, wie die frühen Bevölkerungsbefragungen in Deutschland zeigen, nun „privatisierte“ antisemitische Einstellungen in weiten Teilen der Bevölkerung fort, die sich in Friedhofschändungen, Schmierereien und beleidigenden Äußerungen zeigten. Der „Antisemitismus nach Auschwitz“ trug und trägt einerseits weiterhin Züge des „klassischen“ Antisemitismus. Andererseits hat er aber auch einen Formenwandel erlebt, da die Antisemiten nun auf den Völkermord reagieren mussten, sei es durch dessen Leugnung, durch eine Schuldabwehr oder durch eine Schuldprojektion auf die Juden oder den Staat Israel. […] In den 1980er-Jahren war das Verhältnis zu den Juden in der Bundesrepublik Teil der Auseinandersetzung um die Erinnerung an die NS-Vergangenheit, die sich in einer Reihe von Affären und Konflikten niederschlug. Nach der deutschen Einigung kam es im Zuge der Asyldebatte ab 1991 zu einer neuen Welle fremdenfeindlicher Gewalt, neonazistischer Aufmärsche und antisemitischer Straftaten. Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung änderte sich dagegen kaum. Antisemitismus blieb aber seit den 1990er-Jahren nicht auf den rechtsextremen Rand beschränkt. (Quelle: Einführungstext: Judenfeindschaft und Verfolgung)

Anfang 1957 verschickte der Hamburger Holzhändler Friedrich Nieland die 39-seitige Broschüre „Wieviel Welt (Geld)-Kriege müssen die Völker noch verlieren? Offener Brief an alle Bundesminister und Parlamentarier der Bundesrepublik“. Der „offene Brief“ besteht aus einer Collage aus fremden, teils von obskuren, teils von seriösen Autoren stammenden Publikationen entlehnten Textzitaten und Abbildungen. Nieland kritisiert das Schweigen der Politik und nennt als Motiv für die Schrift, über die wahren Hintergründe des Holocaust aufklären zu wollen. Gegen ihn und seinen völkischen Verleger Adolf Ernst Peter Heimberg wurde Klage wegen Verfassungsfeindlichkeit und Beleidigung erhoben, doch wurde kein Hauptverfahren eröffnet. 1959 wurde die Broschüre wegen ihres staatsgefährdenden Charakters vom BGH eingezogen. weiterlesen >

Nach den Hakenkreuzschmierereien in der Kölner Synagoge in der Nacht vom 24. auf den 25.12.1959, über die medial umfassend berichtet wurde, kam es zu einer Reihe von Nachahmungstaten in der gesamten Bundesrepublik – so auch in Hamburg. Der Polizeibericht vom Februar 1960 erwähnt allein 74 Fälle bis zu diesem Datum, dazu gehörten antisemitische Beleidigungen oder Hakenkreuzschmierereien im öffentlichen Raum. Die Fotos aus dem Conti-Press-Bestand zeigen Klingelschilder in der Eimsbütteler Bellealliancestraße, vermeintlich jüdische Namen wurden mit Hakenkreuzen beschmiert.

In Folge der Vorfälle wurde im Sommer 1960 der Entwurf eines Gesetzes gegen Volksverhetzung, der bereits seit dem Fall Nieland vorlag und deswegen auch als „Lex Nieland“ bezeichnet wurde, sowie die Neufassung des Straftatbestands der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole beschlossen.

Straßenumfragen zu Antisemitismus in der bundesrepubikanischen Gesellschaft (NDR Retro): 1959 | 1965

Die 1958 im Franz Steiner-Verlag (Wiesbaden) als Band 40 der Beihefte zur Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (herausgegeben von Hermann Aubin) erschienene Studie „Sephardim an der unteren Elbe“ kann wohl als ein zentraler Beitrag zur hamburgisch-jüdischen Geschichte in der frühen Nachkriegszeit gelten. Ihr Autor Hermann Kellenbenz war einer der einflussreichsten deutschen Wirtschaftshistoriker seiner Generation. Er beschäftigte sich in seinem 600 Seiten umfassenden Werk mit der wirtschaftlichen Bedeutung der sefardischen Juden, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben und in Hamburg aufgenommen worden waren. Der Ursprung der Publikation geht allerdings auf die NS-Zeit zurück, als Kellenbenz einen Forschungsauftrag des „Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands“ erhalten hatte. Im Vorwort wird dies – für die Zeit wenig überraschend – verschleiert. weiterlesen >

Der sozialdemokratische Hamburger Innensenator Helmut Schmidt hatte als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Hamburg im Frühjahr 1964 erfahren, dass die evangelische Landeskirche Judenmission betrieb. Dies wurde von ihm wie auch von Juden mit Sorge betrachtet. Er ließ sich persönlich vom Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate Dr. Hans-Otto Wölber über den Sachstand informieren und nahm kritisch zu jeglicher Form von Judenmission Stellung. weiterlesen >

Vorurteilen gegenüber Jüdinnen und Juden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegenzuwirken und Antisemitismus in Schulen, Universitäten oder Sportvereinen präventiv zu begegnen, ist Ziel von „Meet a Jew“, dem Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden (www.meetajew.de). Das aus dem Zusammenschluss zweier pädagogischer Initiativen 2020 entstandene Projekt stützt sich auf die Begegnung und den Dialog mit jungen Jüdinnen und Juden, die als Ehrenamtliche vor Ort aus ihrem persönlichen Alltag berichten und Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworten. In ihrem Video-Statement vom Dezember 2020 antwortet Mascha Schmerling, die sich seit 2014 aktiv in der Präventionsarbeit gegen Antisemitismus engagiert und als eine der Projektkoordinatorinnen tätig ist, auf die Frage, wie das Judentum in der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft vielfältiger dargestellt und vermittelt werden kann. Um aktuelles jüdisches Leben in seiner Pluralität zu zeigen, plädiert Mascha Schmerling dafür, jüdische Menschen differenzierter darzustellen und sich – etwa in Medien oder Schulbüchern – von dem stets gleichen Rekurs auf jüdische Symbole zu verabschieden. Vielmehr müsse es darum gehen, dem Wort „Jüdin“ oder „Jude“ ein individuelles Gesicht zu geben. Dazu gehört es laut Schmerling auch, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die ihr Jüdischsein als eine wichtige, aber nicht als alleinige Facette ihrer individuellen Identität(en) begriffen. Es sei wichtig, die Bandbreite des Judentums als Religion aber auch als gelebte Tradition und lebendige Kultur sichtbar zu machen.

Im Oktober 2020 wurde ein jüdischer Student an Sukkot (Laubhüttenfest) vor der Synagoge Hohe Weide durch einen Angriff mit einem Klappspaten schwer verletzt. Obwohl die Tat sehr an den antisemitischen Angriff auf die Synagoge in Halle ein Jahr zuvor an Jom Kippur erinnerte und der Angreifer ein gezeichnetes Hakenkreuz in seiner Hosentasche hatte, stuften die zuständigen Behörden den Angriff nicht als antisemitisch ein. Eine diskutierte und vielfach kritisierte Bewertung: Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Stricharz, etwa verwies auf die Notwendigkeit, antisemitische Taten als solche zu benennen, da sie nur dann auch bekämpft werden könnten. Auch beim Prozessauftakt im Februar 2021 blieb dieses Thema präsent. Rund 25 Menschen demonstrierten mit einem Spruchband „Gegen jeden Antisemitismus“ vor dem Hamburger Schwurgericht. Laut einem Teilnehmer würde bei rechten Gewalttaten oft der politische Aspekt ausgeblendet. Schlussendlich erklärte das Gericht den Angreifer für schuldunfähig und wies ihn in eine Psychiatrie ein. Der Angegriffene leidet nach eigener Aussage bis heute an den Folgen des Überfalls. (Text: Tabea Henn)

In der Landespressekonferenz am 13.4.2021 verkündete der Hamburger Senat die Benennung von Stefan Hensel, dem langjährigen Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, zum Antisemitismusbeauftragten der Stadt. Vorausgegangen war eine monatelange Suche nach einer für dieses Amt geeigneten Persönlichkeit. Die Einrichtung eines solchen Amtes war im Dezember 2019 von der Bürgerschaft als eine Reaktion auf den zunehmenden Antisemitismus und konkret auf den rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle beschlossen worden. In der Drucksache 21/19335 betonte der Senat damals die „Notwendigkeit einer Landesstrategie zur Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus“. Neben dem Antisemitismusbeauftragten selbst bildet der in diesem Zusammenhang neu eingerichtete Runde Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden, von Beratungsstellen sowie relevanten Einrichtungen, eine wichtige Säule dieses Programms. In dem Videoausschnitt äußert sich Bürgermeister Peter Tschentscher zu Aufgaben und Zielen des Antisemitismusbeauftragten, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank erläutert die Gründe der Einrichtung dieses Amtes, Stefan Hensel beschreibt sein eigenes Selbstverständnis und Phlipp Stricharz sowie Galina Jarkova verweisen auf die Bedeutung dieses Schrittes für die jüdischen Gemeinden.

Was bedeutet „Jüdischsein“, welche Rolle spielen Tradition, Religion und Kultur für den Einzelnen ebenso wie für die Gemeinschaft? Die Stationen in diesem Kapitel machen deutlich, dass die Antworten auf diese Fragen nicht nur einem Wandel in Raum und Zeit unterliegen, sondern individuell unterschiedlich ausfallen. Sehr persönliche Blicke auf das eigene „Jüdischsein“ werden ergänzt durch den Blick auf Gemeinschaften und die sie verbindenden Gemeinsamkeiten: Das Schächtmesser steht exemplarisch für die Bedeutung von gemeinsamen Ritualen, hier die der persischen Jüdinnen und Juden, die seit den 1950er-Jahren in die Hansestadt einwanderten. Durch die Kontingentflüchtlinge in den 1990er-Jahren veränderten sich die Gemeinden nicht nur demografisch; das Geschichtsbewusstein, in dem der 9. Mai als Tag des Sieges über den Faschismus zentrales Element ist, steht exemplarisch für die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die innerhalb der Gemeinden angestoßen wurden. Schließlich zeigt die Einwanderung aus Israel, dass – wie bei allen Identitätszuschreibungen – zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung unterschieden werden muss: Wie Smadar Raveh-Kelmke verstehen sich viele in Hamburg lebende Israelis nicht primär als jüdisch, der Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft verleihen sie dennoch Impulse.

Am 4.9.1960 wurde die von den Architekten Karl Heinz Wongel und Klaus May entworfene Synagoge in der Hohen Weide im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel feierlich eingeweiht. Das Video zeigt Ausschnitte aus privatem Filmmaterial von Donat Horwitz, der als junges Gemeindemitglied sowohl die Grundsteinlegung 1958 als auch die Feierlichkeiten zur Eröffnung, an denen Politiker und Würdenträger der Hansestadt teilnahmen, filmte. Zu sehen ist auch die zeremonielle Einbringung der Thora-Rollen in den Thoraschrein der Synagoge (Aron ha-Kodesch) als zentrales religiöses Element der Einweihung. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte trotz verschiedener Bemühungen noch nicht in Erfahrung gebracht werden, woher die Thora-Rollen stammten, ob sie vor der Schoah bereits im Besitz der jüdischen Gemeinde gewesen waren oder ob sie als Spenden aus dem Ausland nach Hamburg gelangten. Auch ist noch ungeklärt, wer die gezeigten Personen sind, die die Thora-Rollen in der feierlichen Prozession tragen durften und durch diese Aufgabe gewürdigt wurden. Trotz dieser offenen Punkte stellt das Filmmaterial eine wichtige Quelle dar, die direkte Einblicke in die Einweihung der Synagoge Hohe Weide und somit in ein bedeutsames Ereignis in Hamburgs (jüdischer) Geschichte ermöglicht.

Hanna und Chaim Badrian erinnern sich in diesem Videoausschnitt an ihre gemeinsame Hochzeit am 17.1.1961, mit der sie zugleich Gemeindegeschichte schrieben: Sie waren das erste Paar, das nach dem Zweiten Weltkrieg in der gerade fertiggestellten Synagoge in der Hohen Weide in Hamburg heiraten konnte. Hanna wurde am 18.12.1937 im oberschlesischen Gleiwitz geboren. Mit dem letzten von der Gleiwitzer Gemeinde organisierten Transport gelang der Familie die Emigration. Nachdem die britische Besatzungsmacht die Anlandung in Haifa verhindert hatte, wurde Hanna mit ihren Eltern nach Mauritius gebracht, wo sie für fünf Jahre interniert blieben. Erst nach Kriegsende konnte die Familie nach Palästina einwandern. Vor einer weiteren Emigration nach Kanada wollten die Eltern Hanna „ihre Wurzeln“ zeigen und reisten mit ihr nach Deutschland, wo sie zugleich um Wiedergutmachung kämpften. Die Familie lebte sich in Hamburg ein und ließ die weiteren Migrationspläne fallen. Auch Chaim, der am 31.8.1929 in Halle an der Saale geboren wurde, kam mit seinen Eltern zur Regelung von Wiedergutmachungsangelegenheiten aus Israel nach Hamburg. Da sich die Wiedergutmachung als ein langwieriger und komplizierter Prozess erwies, blieb die Familie hier „hängen“, wie Chaim es ausdrückt. Chaim nahm ein Zimmer in der Rutschbahn, fand Arbeit und lernte weitere Personen kennen, die ebenfalls aus Israel zurückgekehrt waren, darunter – im Jahr 1959 – auch seine zukünftige Frau. Kurze Zeit später heirateten die beiden, die Trauung übernahm Rabbiner Grunwald, anschließend – so erinnern sich die beiden – fand ein Essen im engen Familien- und Freundeskreis in der Gemeinde statt.

Das Interview wurde anlässlich des 60. Hochzeitstages aufgenommen und vom Raawi Magazin in der Reihe „Raawi trifft“ über YouTube bereitgestellt.

Das abgebildete Schächtmesser stammt aus dem Privatbesitz eines der ersten eingewanderten jüdischen Perser, der 1952 aus Iran nach Hamburg gekommen war, um anfänglich mit Trockenfrüchten und dann mit Teppichen zu handeln. Im Verlauf der 1950er-Jahre wanderte eine wachsende Gruppe von persischen Juden nach Hamburg ein, zumeist unverheiratete junge Männer, die sich gemeinsam mit nichtjüdischen Iranern in den Lagerhäusern der Speicherstadt / im Freihafen niederließen, um von dort den Teppichhandel mit Iran und benachbarten Regionen zu organisieren. Die Erfolge im Handel führten zu ersten Niederlassungen in der Hansestadt. Auf dem Weg der Heiratsmigration kamen persisch-jüdische Frauen nach Hamburg und zu Beginn der 1970er-Jahre lebten bereits rund 100 Familien in der Stadt, deren Kinder, wie das Foto zeigt, auch den Kindergarten der Jüdischen Gemeinde besuchten. Das Schächtmesser weist auf die alltäglichen Herausforderungen hin, vor denen die persisch-jüdischen Familien bei dem Versuch standen, sich im Hamburg der Nachkriegsjahrzehnte mit koscherem Fleisch zu versorgen. Da die Anreise eines Schochets sehr aufwendig war und in den ersten Jahren die zentral organisierten Fleischlieferungen über die Jüdische Gemeinde noch nicht existierten, behalfen sich einige der eingewanderten Familien damit, in den eigenen Badezimmern das Geflügel schächten zu lassen und selbst koscher zu machen. Der Verzehr von koscherem Fleisch und die Schabbatfeiern am Freitagabend sowie gemeinsam begangene Fest- und Feiertage gehörten zu den geteilten Ritualen, durch die die persisch-jüdische Gemeinschaft ihren sozialen Zusammenhalt pflegte. Gleichzeitig besuchte die Gruppe regelmäßig die Gottesdienste in der Synagoge Hohe Weide und trug zum Erhalt des religiösen Gemeindelebens maßgeblich bei. Zeitweilig waren Angehörige der Gruppe im Gemeindevorstand vertreten, während sich insbesondere die persisch-jüdischen Frauen an sozialen Aktivitäten, wie beispielsweise der WIZO, beteiligten. (Text: Karen Körber)

Dieses Interview mit Ilja Kaganovic wurde am 8.5.2021 von Armin Levy in der Reihe „Lebende Legenden“ des Magazins Raawi veröffentlicht. Levy war ebenfalls für das Interview, das auf Russisch geführt wurde und mit deutschen Untertiteln versehen wurde, sowie den Videoschnitt verantwortlich. Eindrücklich schildert Ilja Kaganovic, der am 4.12.1922 geboren wurde, seine Erlebnisse als sowjetischer Soldat während des Zweiten Weltkrieges. Er erinnert sich an die Kämpfe um Leningrad, Stalingrad oder den Kursker Bogen ebenso wie an die Befreiungskämpfe um Städte in Weißrussland, um Warschau oder Danzig. Er berichtet von insgesamt fünf Verwundungen und zahlreichen Orden und Medaillen, die er für seinen Einsatz erhielt. Seine Ausführungen schließt er mit dem Appell, nicht die Opfer zu vergessen, „die wir bringen mussten, um die Menschheit von diesem furchtbaren, braunen Unheil, dieser Dunkelheit zu befreien“. Pointiert wird hier das Geschichtsverständnis der sowjetischen Jüdinnen und Juden deutlich, das sich an der Bedeutung des 9. Mais als Tag des Sieges kristallisiert und im Gegensatz zum Opfergedenken auf ein Siegergedächtnis rekurriert, das auf den aktiven Kampf gegen den Faschismus verweist. Der kurze Videoausschnitt steht so auch exemplarisch für das Selbstverständnis der russischsprachigen Jüdinnen und Juden, die seit den 1990er-Jahren als sogenannte Kontigentflüchtlinge nach Deutschland eingewandert sind und die dortigen jüdischen Gemeinschaften nachhaltig verändert haben.

Mit einem präzisen Blick hält die Illustratorin, Grafikdesignerin und Hebräischlehrerin Smadar Raveh-Klemke in ihren Arbeiten die Umgebung fest, sei es Tel Aviv, die Stadt ihrer Kindheit, oder Hamburg, ihre Wahlheimat seit 1981. Für Raveh-Klemke, die der Liebe wegen nach Deutschland kam und an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften studierte, verbinden sich die Vermittlung der hebräischen Sprache und die Visualisierung urbaner Szenen auch in den von ihr verfassten und gestalteten Sprachlehrbüchern, etwa in MA SE BE IVRIT, eine „gezeichnete Alltagsreise auf Hebräisch“, bei der Hamburg und Tel Aviv zeichnerisch miteinander in Verbindung gebracht werden. Über ihre Arbeit an diesem Buch kam Raveh-Klemke 2017 zum urban sketching, einer internationalen Gemeinschaft, die ausschließlich vor Ort zeichnet und die Werke online veröffentlicht. Dass sich Raveh-Klemke, die in einer säkular-liberalen Familie aufwuchs, laut eigener Aussage mehr mit der hebräischen Sprache und israelischen Kultur als mit dem Jüdischsein im religiösen Sinne identifiziert und sich in erster Linie als Hamburgerin versteht, ist Ausdruck der vielseitigen israelischen Community in der Hansestadt, ihrem heterogenen Selbstverständnis, der vielseitigen Gründe für die Einwanderung sowie der unterschiedlichen Migrationsformen. Laut Melderegister sind in Hamburg 968 Menschen mit israelischem Migrationshintergrund und 486 Menschen mit israelischer Staatsangehörigkeit gemeldet (Stand: 31.12.2020). Da nur gemeldete Personen in die Kommunalstatistik aufgenommen werden, ist davon auszugehen, dass deutlich mehr Israelis (vorübergehend) in Hamburg ihren Lebensmittelpunkt haben. Die seit 2012 existierende Facebook-Gruppe „Israelis in Hamburg“, die jedoch auch Mitglieder aufweist, die nicht (mehr) in Hamburg wohnen, kommt auf circa 1.700 Mitglieder.

Religiöse Traditionen und familiäre Bräuche, die auf vielfältige Weise gelebt werden, können wichtige Bestandteile des alltäglichen Lebens sein. Von herausragender Bedeutung ist die Vielzahl an Traditionen, die der Schabbat auf sich vereint. Begrüßt wird dieser durch das Anzünden der beiden Schabbat-Kerzen am Freitagabend und das Sprechen des zugehörigen Segensspruchs, eine Aufgabe, die traditionell jüdischen Frauen zukommt. Ob der Schabbat dabei vor allem als religiöses Gebot, Anlass zum Synagogenbesuch, Kindheitsritual oder Auszeit von einem beschleunigten Alltag wahrgenommen wird und welche mit ihm verbundenen Ge- und Verbote eingehalten werden, ist in einer pluralistischen Gemeinschaft höchst individuell. In ihrem für diese Ausstellung aufgenommenen Video-Statement erläutert Daphna Horwitz, welche Bedeutung der Schabbat für sie und ihre Familie besitzt und welche Rolle dabei speziell den Schabbat-Leuchtern zukommt.

Verschiedene religiöse und soziale Gebote sind im (insbesondere orthodoxen) Judentum von zentraler Bedeutung, sie strukturieren den persönlichen Tages- und Wochenablauf sowie das jüdische Jahr mit Feier- und Fastentagen. Neben dem Einhalten des Schabbats zählt eine Lebensweise im Einklang mit den Kaschrut-Vorschriften zu den bekanntesten Geboten. Kaschrut oder koscher bezeichnet die rituelle Eignung von (hauptsächlich aber nicht allein) Lebensmitteln und zubereiteten Speisen. Dazu gehört etwa die Einteilung von Lebensmitteln in milchige und fleischige Produkte, die nicht gemeinsam aufbewahrt, zubereitet oder verzehrt werden dürfen ebenso wie die rituelle Schlachtung von Tieren, das Schächten, das strengen Vorschriften folgt. Eine koschere Küche mit getrenntem Geschirr, Besteck und Zubereitungsmöglichkeiten zählt ebenfalls dazu. Rituell ungeeignete Lebensmittel werden als treife bezeichnet. Der Bezug von als koscher zertifizierten Produkten ist in Hamburg, anders als in anderen deutschen und europäischen Großstädten, nur sehr eingeschränkt möglich, wie Interviewpartner Ulrich Lohse berichtet. Eine Möglichkeit Fleisch zu schächten gibt es in Hamburg nicht, Lohse, der in der Vergangenheit innerhalb der Jüdischen Gemeinde Hamburg verschiedene Ämter bekleidete, betrieb im Grindelviertel zunächst die Weinhandlung „Mezada“ und später den koscheren Imbiss „Deli King“, die beide jedoch aus Mangel an Kundschaft schließen mussten. Im Interview-Ausschnitt erläutert Lohse die jüdischen Speisevorschriften und geht auf die Schwierigkeiten bei der koscheren Lebensmittelversorgung vor Ort ein. Derzeit stelle für viele Jüdinnen und Juden in Hamburg der Online-Versandhandel die einzige Möglichkeit dar, aus einer größeren Auswahl an koscheren Produkten zu wählen.

Die Erinnerungskultur ist in den letzten Jahren vielgestaltiger geworden: Sie zeigt sich in der Topografie der Stadt wie im medialen, kollektiven und privaten Gedächtnis. Konkret bedeutet dies: über Stand- und Baudenkmäler, Straßen-, Platz- oder Gebäudebenennungen, in Gedenkstätten, auf Gedenkwänden oder -schwellen, in Wander- und Open-Air-Ausstellungen, szenischen Lesungen im öffentlichen Raum, über dezentrale Tafeln an Hauswänden oder Stolpersteine im Gehweg, in Büchern, Online-Artikeln und Veranstaltungen, bei Namensverlesungen, Umzügen und vieles mehr. Althergebrachte Formen wie Feierstunden mit Reden und Musik existieren weiter, werden durch neue ergänzt oder abgelöst. […] Die Jüdische Gemeinde griff seit den 1980er-Jahren auch in die Diskussionen um die städtische Gedenkkultur ein, kritisierte das Mahnmal auf der Moorweide, das keinen Hinweis auf die Deportationen enthielt (inzwischen gibt es erklärende Tafeln), mahnte eine Gedenkform für die zerstörte Hauptsynagoge auf dem Bornplatz an (ein künstlerisch gestalteter Grundriss wurde 1988 eingeweiht) und begrüßte die gelungene Plastik vor dem ehemaligen Tempel Oberstraße. […] Aus dem Wandel der Erinnerungskultur und der Fokussierung auf den Holocaust entstand einerseits ein geschärftes Bewusstsein für die Stätten jüdischer Verfolgung und ihre Geschichte. Aber daraus resultierten andererseits auch Bemühungen, die Reste des jüdischen Erbes der Stadt zu bewahren, ohne die Bedeutung des Holocaust zu leugnen. Noch existierende Denkmäler jüdischen Lebens werden ebenso wieder sichtbar gemacht wie ein Gefühl für die „Orte der Leere“ geschaffen wird, die durch die Zerstörungen durch Nationalsozialismus oder städtebauliche Planung der Nachkriegszeit entstanden sind. (Quelle: Einführungstext: Erinnern und Gedenken)

Entgegen der vielfach vertretenen Ansicht, dass unmittelbar nach Kriegsende die jüngste Vergangenheit nicht erinnert wurde, zeigt die von Norbert Wollheim gehaltene und in schriftlicher Fassung vorliegende Rede, dass bereits 1948 Gedenkveranstaltungen für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik abgehalten wurden. Wollheim richtete sich in seiner am 9.11.1948 im Rahmen einer „Gedenkstunde zum zehnten Jahrestag des Beginns der Pogrome in Deutschland“ gehaltenen Ansprache an die Jüdische Gemeinde Hamburg, seine Gedenkrede wurde vom Kulturamt des Zentralkomitees der befreiten Juden in der britischen Zone Deutschlands, in dem Wollheim als stellvertretender Vorsitzender agierte, herausgegeben.

In seiner Rede bezeichnet er die Pogromnacht am 9.11.1938 als 9. Aw der modernen Geschichte des Judentums und kontrastiert dabei das „grausame Ende“ mit den vorangegangenen „Jahrzehnten der Blüte“. Seine Rede ist durch eine Versöhnungsbereitschaft geprägt: „Aber dies ist nicht die Stunde der Anklage, sie ist die Stunde der Besinnung“. Er verweist auf die Bedeutung der Erinnerung im Judentum und mahnt das Gedenken an die Opfer an.

Wollheim selbst engagierte sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit für den Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Deutschland und trat öffentlich für das Gedenken an die jüdischen Opfer ein. Ihm kam in verschiedenen Prozessen, insbesondere gegen die IG Farben, eine wichtige Rolle zu.

Aus Anlass des 50. Jahrestages der Novemberpogrome des Jahres 1938 weihte die Freie und Hansestadt Hamburg am 9.11.1988 das als begehbaren Platz gestaltete „Synagogenmonument“ von Margrit Kahl (1942–2009) ein. Am Grindel im Bezirk Eimsbüttel im Stadtteil Rotherbaum gelegen, erinnert das Gedenkzeichen an die Hauptsynagoge des orthodoxen Synagogenverbandes innerhalb der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg. Der Gedenkplatz geht auf Entwürfe der Künstlerin zurück, die sie in den Jahren 1983 und 1988 im Auftrag der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg erarbeitete. Die Schwarz-Weiß-Fotografie von Margrit Kahl stammt aus dem Jahr 1988. Die Künstlerin hat ihr Werk in verschiedenen Stadien – während der Bauarbeiten, der Einweihung und danach – und aus unterschiedlichen Perspektiven fotografisch dokumentiert. Das hier ausgewählte Foto ist aus einem höheren Stockwerk eines gegenüberliegenden Gebäudes an der Straße Grindelhof aufgenommen. Es wurde verschiedentlich gedruckt und ist in digitalisierter Form im Internet im Fotoarchiv der israelischen Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem zu finden, Abzüge sind im Nachlass der Künstlerin. Es dokumentiert den umgestalteten Platz inklusive des „Synagogenmonuments“, das sich über eine maximale Fläche von 35,50 mal 26,40 Meter erstreckt; rechter Hand ist der Hochbunker zu sehen, und im Hintergrund ragen Gebäude der Universität Hamburg auf; nicht im Bild ist die am linken Rand anschließende Talmud-Tora-Schule, die 1988 noch von der Fachhochschule Hamburg genutzt wurde. weiterlesen >

Der Hamburger Senator und SPD-Politiker Gerhard Brandes regte den Ersten Bürgermeister Herbert Weichmann wiederholt dazu an, Kontakte zu „heute im Ausland ansässigen früheren Mitbürgern Hamburgs“ aufzunehmen, die im Nationalsozialismus verfolgt worden waren. So auch in diesem Brief Ende Juni 1965. Brandes, der in der NS-Zeit selbst Verfolgungen erlitten hatte, schlug vor, Neujahrsgrüße sowie „Erinnerungsgeschenke“ zu versenden. Herbert Weichmann ließ Brandes Vorschlag durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatskanzlei prüfen und lehnte ihn in der Folge ab. Weichmann, der selbst jüdisch war und die NS-Zeit im Exil überlebt hatte, betonte, dass ihm die Anregung menschlich sympathisch sei, begründete die Ablehnung jedoch mit administrativen Hindernissen.

Ein halbes Jahr später änderte Weichmann dann allerdings seine Meinung, als ein einstiger Hamburger, der in London lebte, ihn um Kontakte oder eine Einladung bat. Weichmann erfuhr in diesem Zusammenhang auch, dass München und Frankfurt am Main, sowie andere Städte in der Bundesrepublik Kontakte zu ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern pflegten, ihnen durch Anzeigen in deutschsprachigen Emigrantenzeitungen Grüße übermittelten und sie teilweise auch einluden.

Daraufhin veröffentlichte die Hansestadt im Oktober 1965 eine Mitteilung, die im Februar 1966 unter anderem auch in der Emigrantenzeitung „Aufbau“ in New York erschien. Einladungen wie sie in München damals schon stattfanden waren zunächst nicht geplant, sondern nur Briefkontakte wie in Frankfurt am Main. In der Mitteilung bat Weichmann die ehemaligen Bürgerinnen und Bürger im Namen Hamburgs um die Zusendung ihrer Anschriften, um „über die politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung […] der alten Heimatstadt“ zu informieren. Aufgrund von Einladungswünschen, die die Senatskanzlei im Laufe der 1960er- und 1970er-Jahre erreichten, sprach die Stadt vereinzelte Einzeleinladungen aus. Ein offizielles Einladungsprogramm beschloss die Bürgerschaft allerdings erst Ende der 1970er-Jahre und ab 1981 hieß die Hansestadt dann auch Gruppen einst verfolgter Bürgerinnen und Bürger willkommen. (Text: Lina Nikou)

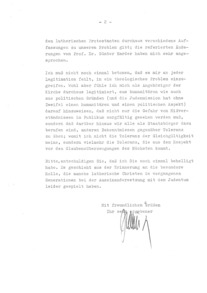

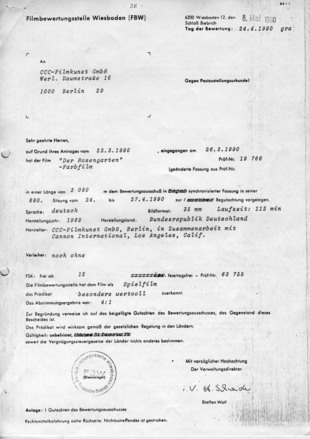

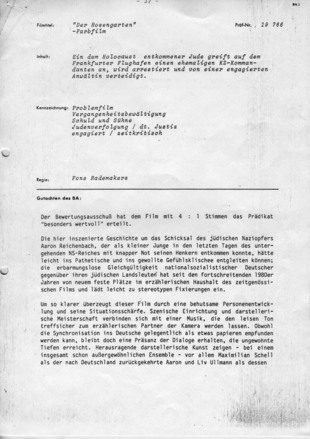

Das Prädikatsgutachten der Filmbewertungsstelle Wiesbaden für den Film „Der Rosengarten“ stammt aus dem Arthur Brauner Archiv des Deutschen Filminstituts Dif e. V. / Frankfurt am Main. Es wurde auf Antrag am 24.4.1990 ausgestellt. Neben technischen Daten des Films gibt das Dokument die CCC-Filmkunst GmbH als Produktionsfirma an. An sie ist das Schreiben auch adressiert. Laut Gutachten wurde dem Spielfilm das Prädikat „besonders wertvoll“ mit einem internen Abstimmungsverhältnis von 4:1 mit unbefristeter Gültigkeit verliehen. Der Film wird als Problemfilm beschrieben und mit den Schlagworten „Vergangenheitsbewältigung“, „Schuld und Sühne“, „Judenverfolgung“, „dt. Justiz“, „engagiert“ und „zeitkritisch“ versehen. In der Begründung werden nach einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung vor allem die schauspielerischen Leistungen sowie die Figurenentwicklung und die Situationsschärfe des Films hervorgehoben, die sich auch im Zusammenspiel von Bild und Ton zeigten. Zusätzlich wird die Bedeutung des Films mit dem Zeitpunkt seiner Entstehung begründet, der mit der Wiedervereinigung Deutschlands Gründe für ein neues geschichtliches Nachdenken über das eigene Land mit sich bringe. Das Dokument kann einerseits als Quelle für erinnerungskulturelle Konjunkturen gelesen werden und verweist andererseits mit der Geschichte des in Hamburg und Frankfurt gedrehten Spielfilms auf die Ereignisse in der Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg. weiterlesen >

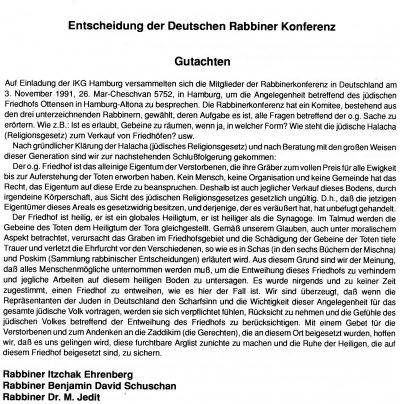

Am 28.10.1661 erwarben aschkenasische Juden aus Hamburg auf holsteinischem Gebiet in dem dänisch regierten Ottensen einen Begräbnisplatz. Der Friedhof war auf freiem Gelände eingerichtet worden. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte verlor der Friedhof aufgrund der einsetzenden Siedlungsentwicklung seine Randlage. In wilhelminischer Zeit lag er dann inmitten eines gewerblich-industriell genutzten Gebietes der nun preußischen Stadt Altona. Diese wurde 1937 Teil der Hansestadt Hamburg. Während des Zweiten Weltkrieges errichtete die Wehrmacht auf dem Friedhofsgelände einen Hochbunker. Ein erheblicher Teil der Gräber wurde dabei zerstört. Im Dezember 1942 übertrug die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, der die Hamburger jüdische Gemeinde inzwischen angehörte, die Grundfläche zwangsweise auf die Hansestadt als neue Eigentümerin. […] Bereits im Sommer 1945 forderte die sich reorganisierende Gemeinde die Rückgabe des Friedhofsgeländes. Als die Hansestadt dies ablehnte, erhob die Gemeinde Klage vor dem Landgericht Hamburg (Wiedergutmachungskammer). Der Rechtsstreit wurde 1950 / 51 einverständlich beendet. Die Gemeinde und die Jewish Trust Corporation, die sich dazu als Treuhänderin früheren jüdischen Vermögens für befugt ansah, veräußerten das noch nicht rückübertragene Friedhofsgelände an den Warenhauskonzern Hertie. Auf dem Gelände entstand ein Kaufhaus. […] Eine grundlegend neue Lage entstand 1990 und in den folgenden drei Jahren. Der Warenhauskonzern Hertie hatte 1988 den Betrieb des Ottensener Kaufhauses aufgegeben und das Gelände an den Hamburger Großinvestor Büll & Lüdtke veräußert. Dieser beabsichtigte, nach Abriss der vorhandenen Bauten, einschließlich des Hochbunkers, auf dem Gelände ein neues Einkaufszentrum zu errichten. […] Als der Konflikt um die Bebauung des jüdischen Friedhofgeländes in Ottensen bereits in vollem Gange war, nahm im November 1991 die Deutsche Rabbiner-Konferenz dazu Stellung. In ihrer Erklärung beurteilte sie das Vorgehen als einen klaren Verstoß gegen halachische Vorschriften und forderte einen Stopp jeglicher Baumaßnahmen auf dem Gelände. Das Dokument steht für die Hochphase des Streits, in dem die Konfliktlinien zwischen der Stadt, dem Bauträger sowie verschiedenen jüdischen Gruppen verliefen, deren Positionen aber keinesfalls einheitlich waren und sich zum Teil widersprachen. weiterlesen >

Die Ausstellung ging aus einer engagierten Kooperation zwischen Mitarbeitern des Museums für Hamburgische Geschichte, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und der Initiative ehemaliger jüdischer Hamburger, Bremer und Lübecker in Israel hervor. Ein erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die Ausstellung „Ehemals in Hamburg zu Hause – Jüdisches Leben am Grindel“ gewesen, die im August 1986 in der Aula der vormaligen Talmud-Tora-Schule gezeigt worden war. Das Gebäude diente damals noch der Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Bibliothekswesen. Anschließend zog die vorwiegend als Tafelschau konzipierte Ausstellung ein weiteres Vierteljahr ins Museum für Hamburgische Geschichte. Parallel wurden die Recherchen und die Kontaktaufnahme zu Leihgebern in aller Welt fortgesetzt und unter anderem auch eine Bestandsaufnahme der Judaika in den Hamburger staatlichen Museen erstellt.

Die Geschichte des Chanukka-Leuchters

(Text: Ulrich Bauche)

Der Hebräist Naphtali Bar-Giora Bamberger (1919 – 2000) fand 1989 im Metalldepot des Altonaer Museums die Ruine eines großen Chanukka-Leuchters aus Messing, der bis dahin weder inventarisiert noch dokumentiert worden war. Der achteckige, stark profilierte Fuß zeigt auf sieben seiner acht Seiten erhabene hebräische Schrift. In der Übersetzung Bambergers beginnt sie: „Zu Ehren des Schöpfers und zu Ehren der Tora, die uns Leuchte ist, hat diese Chewra diesen Leuchter geschenkt. / Unser Lehrer und unser Rabbiner Rabbi Wolf aus Wilna, ....“ Sie endet: „Jahr 422 LFK.“ Die Datierung nach der „kleinen Rechnung“ ergibt 1662 christlicher Zeit.

Die in der Inschrift genannten zwölf Spender konnten als in Altona oder Hamburg ansässige Juden nachgewiesen werden. Sie gehörten 1671 zu den Gründern des Drei-Gemeinde-Verbandes, in hebräischer Abkürzung „AH’U“ für Altona, Hamburg und Wandsbek. 1682 entstand mit dem Neubau der „Großen Altonaer Synagoge“ als Zentrum der Dreigemeinde, damals das größte jüdische Gotteshaus in Deutschland. Sie blieb bis 1938 die Heimat des Leuchters. Schon bei dem kriegerischen Stadtbrand in Altona 1711 wurde die Synagoge zerstört, der Leuchter wahrscheinlich beschädigt geborgen. Danach erfolgte ein Wiederaufbau. Die Mittelsäule und die neun, im Viertelkreis gebogenen Arme stammten von einer Erneuerung nach 1800. Bei der Demolierung des Innenraumes der Synagoge im November-Pogrom 1938 wurden offenbar die Arme abgebrochen und gingen verloren.

Obwohl das wieder gefundene Leuchterfragment im Zustand seiner Zerstörung ein eindrucksvolles Geschichtsdokument war, entschlossen sich die Ausstellungsmacher für eine Rekonstruktion, die auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist. Die Formen der Arme und der Kerzenhalter konnten nach verschiedenen Fotografien von vor 1938, vornehmlich Porträts von Rednern am Pult direkt neben dem Leuchter, nachgezeichnet werden. Der Kupferschmied und Metallrestaurator des MHG Karl-Heinz Budweit schuf die Zeichnung und den gelungenen Nachbau in Messing. Die Maße des Leuchters betragen nun H. x B.: 124 x 96 cm.

In der schließlich im Museum für Hamburgische Geschichte gezeigten Ausstellung „400 Jahre Juden in Hamburg“ (1991 / 92) erhielt der Leuchter einen prominenten Platz und erfreute sich großer Aufmerksamkeit. Die umfangreiche Ausstellung, sie nahm den größten Teil der Erdgeschossräume des Museums ein, beeindruckte auch durch die vielen Leihgaben aus aller Welt.

Das Foto zeigt sechs Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig am 22.7.2007 in die Gehwegplatten vor dem Wohnhaus Brahmsallee 13 eingelassen hat. Die 10 x 10 cm großen Betonsteine mit einer Oberfläche aus Messing erinnern an drei jüdische Ehepaare, die dort gelebt haben: Gretchen und Jona Fels von 1920 bis 1935, Bruno und Irma Schragenheim von 1927 bis 1936 und Moritz und Erna Bertha Bacharach von 1937 bis Frühjahr 1939. Demnig intendiert mit den Stolpersteinen, dass über sie die Namen der NS-Opfer im Gedächtnis der heutigen Bevölkerung verankert werden. Er hofft, sie lösen Diskussionen jedweder Art aus und befördern damit immer wieder eine Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht. weiterlesen >

Auf dem heutigen Joseph-Carlebach-Platz, dem früheren Bornplatz, stand inmitten des Hamburger Grindelviertels von 1906 bis zu ihrem durch die Nationalsozialisten erzwungenen Abriss 1939 die Hauptsynagoge des orthodoxen Synagogenverbandes der Deutsch-Israelitischen Gemeinde. Seit Ende der 1980er-Jahre ist das Deckengewölbe der Synagoge als Mosaik in den Boden eingelassen. Das von der Künstlerin Margrit Kahl entworfene Denkmal wurde über die Jahre hinweg durch verschiedene Gedenktafeln ergänzt, der Platz selbst ist zentral für die Erinnerungsveranstaltung am 9. November.

Im November 2020 entschied der Bundestag, den von der Hamburger Bürgerschaft zuvor befürworteten Wiederaufbau der Synagoge mit 65 Millionen Euro zu unterstützen. Seitdem wird in der Stadtöffentlichkeit, innerhalb und außerhalb der jüdischen Gemeinde über die Form dieses Neubaus debattiert – zentraler Bestandteil der Diskussion ist die Frage, ob die neue Synagoge als Rekonstruktion an ihrem historischen Standort aufgebaut werden soll. Während die Kritiker Geschichtsrevisionismus befürchten und auf die Bedeutung der Leerstelle und des Mahnmals verweisen, sehen die Befürworter in einem (Wieder)Aufbau an derselben Stelle ein Zeichen für Gegenwart und Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland. Die Kampagne „Nein zu Antisemitismus, ja zur Bornplatzsynagoge“ konnte eigenen Angaben zufolge 107.000 Unterstützerinnen und Unterstützer finden.

Parallel dazu wird über einen weiteren Ort der jüdischen Stadtgeschichte und den zukünftigen Umgang mit diesem diskutiert: Die Ruine des Tempels in der Poolstraße, für dessen Erhalt sich die Initiative Tempelforum gegründet hat.

Beide Beispiele verweisen auf allgemeine Fragen des Umgangs mit materiellem Erbe, danach, welche Spuren der Vergangenheit im Stadtraum sichtbar sind und bleiben sollen? Fragen, die weit über Hamburg hinaus von Bedeutung sind.

Jüdisches Leben im 21. Jahrhundert ist durch eine sichtbare Pluralität geprägt. Die verschiedenen Migrationsbewegungen persischer, sowjetischer und israelischer Jüdinnen und Juden in den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl die religiöse als auch die kulturelle Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft vergrößert. Jüdinnen und Juden in Hamburg haben heute zudem die Möglichkeit, in der Einheitsgemeinde sowohl nach orthodoxem als auch seit 2016 nach reformiertem Ritus zu beten. Mit der Davidsterngemeinde existiert darüber hinaus eine liberale Betgemeinschaft außerhalb der Jüdischen Gemeinde. Die nachfolgenden Stationen werfen Schlaglichter auf die verschiedenen Angebote und Entwicklungen, die zu einer wachsenden Pluralität beitragen. Zu ihnen zählen die bereits erwähnten unterschiedlichen Synagogen und ihre Beterinnen und Beter, die erste Reform-Bat Mizwa nach der Schoah, die im Juni 2021 gefeiert wurde, ist dafür ein Beispiel. Aber auch Angebote für Kinder und Jugendliche, etwa der vom Zentralrat der Juden in Deutschland organisierte Tanz- und Gesangwettbewerb Jewrovision oder die Schoko-Sederabende, bei denen die Gemeinde jüdische Feiertagstraditionen spielerisch vermittelt, tragen dazu bei, sich auf vielseitige Weise mit dem eigenen Judentum auseinanderzusetzen. Ein anderes Beispiel ist der 2008 gegründete Jüdische Salon am Grindel, der mit seinem Kulturprogramm jüdischer Literatur, Musik, Kunst und Philosophie einen Reflexions- und Diskussionsraum in Hamburg bietet. Auch in der Stadtöffentlichkeit ist gegenwärtiges Judentum in seinen verschiedenen religiösen, kulturellen und traditionellen Facetten stärker präsent, nicht zuletzt während des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, in dessen Rahmen in der Hansestadt zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden haben. Auch eine Öffnung hin zu den Möglichkeiten des Digitalen ist zu beobachten, sei es bei Zoom-Gottesdiensten während der COVID 19-Pandemie oder bei Online Dating-Angeboten, die die Tradition jüdischer Heiratsvermittlung mit den technischen Mitteln des 21. Jahrhunderts fortsetzen.

Die Jewrovision gibt es seit 2002, seit 2013 richtet der Zentralrat der Juden in Deutschland den größten jüdischen Tanz- und Gesangwettbewerb Europas in wechselnden Städten aus. 2018 fand die Jewrovision in Dresden statt. Im Vorfeld produzieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Vorstellungsvideo über ihre Stadt, ihre Gemeinde und ihr Jugendzentrum – so auch die Sieger von 2017, das Jugendzentrum Chasak der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Während des Wettbewerbs wird neben dem eigentlichen Showact auch das Video gezeigt.

Der 2008 innerhalb des Café Leonar eröffnete Jüdische Salon ist Ausdruck der wieder sichtbarer werdenden vielfältigen jüdischen Kultur. Angelehnt an die Salon-Idee soll ein Raum für Diskussion und Reflexion geschaffen werden. Wie das im 21. Jahrhundert gelingen kann und welche Rolle dabei die Zeit vor 1933 spielt, fragten sich vier Schülerinnen der Sophie-Barat-Schule im Rahmen einer Geschichtomat-Projektwoche und interviewten eines der Gründungsmitglieder Michael Heimann.

Hamburgs jüdische Gemeinschaft ist vielseitig und vielstimmig. Unter dem Dach der Einheitsgemeinde wird sowohl nach orthodoxem als auch nach reformiertem Ritus gebetet. Die Pluralität religiöser Strömungen hat in Hamburg, das eng mit der Entstehung des Reformjudentums im 19. Jahrhundert verknüpft ist, Tradition. Die orthodoxen Gottesdienste finden in der 1960 in der Hohen Weide eingeweihten Synagoge statt. Die 2016 gegründete Reformsynagoge verfügt bis dato noch nicht über eigene Räumlichkeiten. Gottesdienste und Feiertage werden mitunter in der Aula der Joseph-Carlebach-Schule, hauptsächlich aber im Jüdischen Kulturhaus in der Flora-Neumann-Straße begangen, bei dem es sich um die restaurierte Turnhalle der ehemaligen Israelitischen Töchterschule in der Karolinenstraße 35 handelt. Wochentags wird das Gebäude als Fortbildungsstätte der Elbkinder-Kitas genutzt. Das nebenstehende Foto zeigt den Saal des Jüdischen Kulturhauses samt Thoraschrein. Die Räumlichkeiten werden auch von der 2004 ins Leben gerufenen Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg e.V. genutzt, die nicht Teil der Einheitsgemeinde ist und deren Gottesdienste ebenfalls an verschiedenen Orten stattfinden. Zuletzt bedeutete der Ausbruch der COVID 19-Pandemie zahlreiche Herausforderungen für das Gemeindeleben. Zeitweilig wurde auf neue, virtuelle Räume ausgewichen und die gottesdienst- und feiertagsspezifischen Riten und Vorgaben mussten auf die Nutzung bekannter Videokonferenz-Plattformen abgestimmt werden.

Lesen Sie hier mehr zu den Feiertagsvorbereitungen in Zeiten von COVID-19.

„Die Bat Mitzwa an sich ist schon etwas Besonderes, weil Du als Mädchen, als junge Frau zur Tora aufgerufen wirst. Aber diese Bat Mitzwa ist nicht nur etwas Besonderes, weil sie ein begleitendes Ritual für diesen wichtigen Schritt ist, sondern auch weil sie die erste Bat Mitzwa in dieser Reformgemeinde ist und damit die erste in diesem Rahmen nach der Shoa.“

Am 26.6.2021 wurde von der 2016 gegründeten Reformsynagoge in den Räumlichkeiten des Jüdischen Kulturhauses in der Flora-Neumann-Straße – coronabedingt unter strengen Hygienevorschriften – die erste Reform-Bat Mizwa nach der Schoah gefeiert. Bar und Bat Mizwa (Sohn / Tochter des Gebotes) werden jüdische Jungen und Mädchen im Alter von 13 beziehungsweise 12 Jahren. Nach einer intensiven Phase des Lernens werden sie im Rahmen des morgendlichen Schabbat-Gottesdienstes (Schacharit) das erste Mal vor der Gemeinde zur Thoralesung aufgerufen und erlangen ihre religiöse Mündigkeit im alltäglichen Leben und in den Gottesdiensten. Auch außerhalb des Reformjudentums werden jüdische Mädchen Bat Mizwa, was jedoch nicht mit einer umfänglichen Gleichberechtigung im religiösen Sinne einhergeht. Die Kantorin Deborah Tal-Rüttger, die das Mädchen fast zwei Jahre unterrichtete, verwies in ihrer Ansprache auf die Bedeutung der Bat Mizwa nicht nur als Schritt ins religiöse „Erwachsenenalter“, sondern auch als Teil einer selbstbestimmten und verantwortungsvollen Persönlichkeitsbildung. Das Zitat aus der Rede der Mutter der Bat Mitzwa schreibt dem individuell und familiär wichtigen Ereignis auch eine historische Bedeutung zu. Kantorin und Bat Mizwa leiteten den mehrstündigen Gottesdienst gemeinsam. Das abgebildete „Icon“ für die Bat Mizwa wurde nach den Vorstellungen der Familie von der Hamburger Grafikdesignerin Anne Vogt gestaltet. Die international bekannte Friedenstaube, die im 1. Buch Moses am Ende der Geschichte von Noah vorkommt, wird mit dem Davidstern verbunden, der für die jüdische Identität und das Judentum steht und soll so ein universelles Symbol für Frieden, Hoffnung und eine blühende Zukunft des Reformjudentums in Hamburg sein.

Das Foto zeigt die Zutaten für einen Schoko-Seder. Der Seder-Abend wird im Rahmen des Pessach-Festes begangen, mit dem an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei erinnert wird. Auf einem traditionellen Seder-Teller befinden sich sechs hauptsächlich bittere Zutaten, die symbolisch an die Zeit der Sklaverei erinnern. Die auf dem Pappteller aufgezeichneten traditionellen Speisen (Sroa (Knochen), Karpas (Gemüse), Charosset (süße Paste), Maror (Bitterkraut), Chaseret (Kraut/Salat) und ein gekochtes Ei) wurden hier durch kindgerechte Zutaten wie Keks, Erdbeere oder Schokolade ersetzt. Dieses Schoko-Seder fand 2019 im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde statt, solche Veranstaltungen dienen dazu, die jüngeren Generationen spielerisch mit jüdischen Traditionen vertraut zu machen.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ fanden auch in Hamburg zahlreiche Veranstaltungen statt, die jüdische Kultur und Religion in Vergangenheit und Gegenwart in den Blick nahmen. Die Jüdische Gemeinde Hamburg nutzte den Rahmen des Festaktes um stärker als zuvor in die Stadtöffentlichkeit zu treten, etwa durch einen ausführlichen Präsentationsfilm zum Auftakt des Festjahres, einen Tag der offenen Synagoge, die XXL-Sukkot-Feier auf dem Joseph-Carlebach-Platz (auf dem Foto zu sehen), oder die Website juedischesleben.hamburg. Zahlreiche Initiativen und Institutionen beteiligten sich an dem umfangreichen Programm. Durch eine Kooperation der Jüdischen Gemeinde mit dem Abaton-Kino und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden fanden 2021 auch erstmals die Jüdischen Filmtage Hamburg statt, deren Plakat wir hier zeigen. Vom 8. bis 12. August konnte sich die interessierte Stadtöffentlichkeit fünf Filme aus verschiedenen Ländern anschauen, die sich sehr unterschiedlichen Aspekten jüdischer Geschichte und Gegenwart widmeten. Eröffnet wurden die Filmtage durch eine Matinee, bei der der mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm „Masel Tov Cocktail“ (2020) gezeigt wurde. Aber auch jenseits des Jubiläumsjahres gibt es zahlreiche Initiativen zu jüdischer Kultur, ein Beispiel ist das 2018 unter der Leitung des Cellisten Pjotr Meshvinski gegründete Jewish Chamber Orchestra Hamburg (Video-Still links). Das Kammerorchester sieht sich einerseits in der Tradition des 1934 von dem Violinisten, Dirigenten und Komponisten Edvard Moritz ins Leben gerufene und durch die Nationalsozialisten verbotene Jüdische Kammerorchester Hamburg. Zugleich möchte das Ensemble mit seinem Konzertprogramm „Musikalische Stolpersteine“ an die heute unbekannteren Werke ermordeter jüdischer Komponisten wie Gideon Klein, Hans Krása oder Viktor Ullmann erinnern.

Diese Dating-Anzeige wurde in der Rosh Hashana-Ausgabe des Raawi Magazins im September 2021 veröffentlicht. Mit modernen Mitteln wird hier die Tradition der Heiratsvermittlung fortgeführt: Interessierte – mehrheitlich sind das Frauen – können sich bewerben. Neben den persönlichen Angaben zur Person und einem Foto, erfolgt die Vorstellung der Kandidatin oder des Kandidaten durch den örtlichen Rabbiner. Anders als bei den großen Dating-Portalen stützt sich die Vermittlung nicht auf Algorithmen, sondern auf die Expertise von ausgewählten Gemeindemitgliedern, darunter auch die beiden Ehefrauen der Gemeinderabbiner in Hamburg. Eine erste Hochzeit eines international vermittelten Paares konnte in Hamburg bereits gefeiert werden.

Konzeption: Anna Menny, Sonja Dickow-Rotter. Texte: sofern nicht anders angegeben: Sonja Dickow-Rotter, Anna Menny. Technische Umsetzung: Daniel Burckhardt.

Stand: 9.11.2021.

Die Ausstellung ist ein Relaunch der 2018 unter dem Dach der Schlüsseldokumente-Edition veröffentlichten Ausstellung „Jüdisches Leben seit 1945“